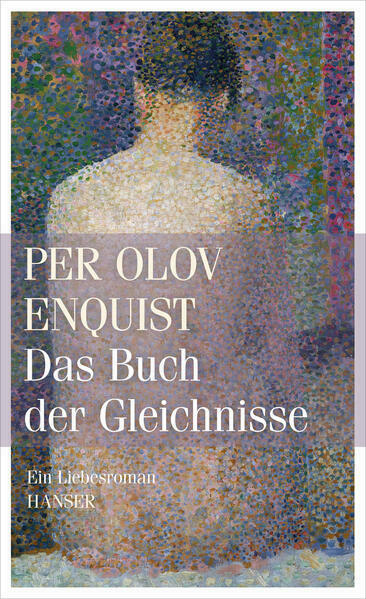

Die Gewitterwolken des Glaubens und die Brüste

Kirstin Breitenfellner in FALTER 47/2013 vom 20.11.2013 (S. 25)

Per Olov Enquist findet in seinem "Buch der Gleichnisse" die Wahrheit nicht in der Religion, sondern im Körper

Das Buch der Gleichnisse" beginnt mit Rückblenden in die Kindheit. Und schon die Geburt des Ich-Erzählers wird von einer finsteren Wolke überschattet: Denn dessen um zwei Jahre älterer Bruder ist da längst tot, gestorben, bereits zwei Minuten nachdem er dem "gierigen Schoß der Mutter entrissen" worden war.

Fünf Jahre nach der autobiografischen Selbsterforschung "Ein anderes Leben" (2008) kehrt Per Olov Enquist noch einmal in die enge Welt seiner nordschwedischen Heimat zurück, wo der 1934 geborene Sohn eines Holzfällers und einer Dorfschullehrerin unter der "Gewitterwolke" der Pfingstbewegung aufwächst.

An dieser von Schuld und Verderben dominierten Gedankenwelt gehen die Menschen seiner Familie reihenweise zugrunde: die Großcousine, der der Knabe an die Brust greift, die aus religiösen Motiven ihre Sexualität unterdrückt und schließlich im Wahnsinn endet; die Urgroßmutter, die ihren Verstand verliert, nachdem sechs Kinder an der Diphtherie sterben; der Großcousin, der Selbstmord begeht, aber auch die Tante, die auszusprechen wagt, dass "das mit dem Erlöser" nichts für sie ist.

Für sie alle gilt: "Der Glaube war die Form von Verwirrung, die die Verdammten, die es nach Liebe dürstete oder nach dem Frauenkörper, retten sollte." Es ist eine kunstvoll-perfide Idee, die Selbstbefragung eines 77-Jährigen, der seine Freunde nach und nach sterben sieht, in der Form von neun Gleichnissen zu erzählen. Darin steckt etwas zutiefst Blasphemisches, denn Enquist verwendet diese Gleichnisse, um so etwas wie eine sexuelle Autobiografie zu erstellen, die von der Großcousine über das Postfräulein in Brattby, dessen Anblick den Knaben zu autoerotischen Spielen anregt, bis zu der "Frau auf dem astfreien Kiefernholzboden" reicht.

In der Mitte des mal vorwärts greifenden, mal zurückspringenden, mal nonchalant dahinmäandernden Romans steht das ihr gewidmete Gleichnis, eine der eindrücklichsten erotischen Begegnungen der Gegenwartsliteratur. Vor der Folie der düsteren Welt der Gewissensqualen bekommt dieses Erweckungserlebnis einen besonderen Glanz – als Akt der Befreiung, der Individuation, die der Ich-Erzähler später als "Erlösung mit Freiheit" definiert und mit deren Hilfe er den Glauben seiner Kindheit allmählich abstreift.

Das Erstaunliche an der Liebesszene, in der eine freizügige 51-jährige Stockholmer Sommerfrischlerin den 15-jährigen Knaben auf besagtem Holzboden in die Wonnen der körperlichen Lust einführt, ist ihre sachliche und dennoch heiter-zärtliche Detailtreue. Wie die Dame mit dem fülligen Körper, dem "nettigen" Gesicht und den schönen Augen den Heranwachsenden mit seiner Sexualität vertraut macht, ihre Umsicht und gleichzeitige Schamlosigkeit, die ahnungslose Verwunderung und gleichzeitige Gier des Knaben, wird zwar nur mit wenigen Worten beschrieben. Durch ihre ständige Variation gelingt es Enquist jedoch, Bilder zu schaffen, die sich tief ins Gedächtnis einprägen.

Um diese Schlüsselszene, um die daraus entstandene, nie gelebte Beziehung kreist der restliche Roman, der allerdings nur noch einen Abgesang auf selbige darstellt. Die drei Ehen, die eigenen Kinder, der zwischenzeitige Absturz in die Alkoholsucht, kurz der ganze Rest des Lebens verkommt darob zur Nebensächlichkeit. Und das, obwohl die beiden Liebenden sich in den folgenden Jahrzehnten nur zweimal kurz (und keusch) wiedersehen.

Er solle ihr einen Brief schreiben, hat ihm die Frau beim letzten Treffen vorgeschlagen, aber erst, wenn sie tot sei. Als ihn dann die Nichte auf dem Begräbnis der Tante dazu auffordert, einen Liebesroman zu schreiben, wehrt der inzwischen zum Schriftsteller avancierte Erzähler ab: Das könne er nicht. Aber natürlich hat Enquist genau das mit dem "Buch der Gleichnisse" getan und damit den "Riesenmuskel der Vorstellungskraft" – wie eines der Codewörter dieses ungewöhnlichen Liebespaars lautet – auch seiner Leser auf beeindruckende Weise angeregt.