Eine Werkstatt des Denkens und Fühlens

Thomas Ballhausen in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 13)

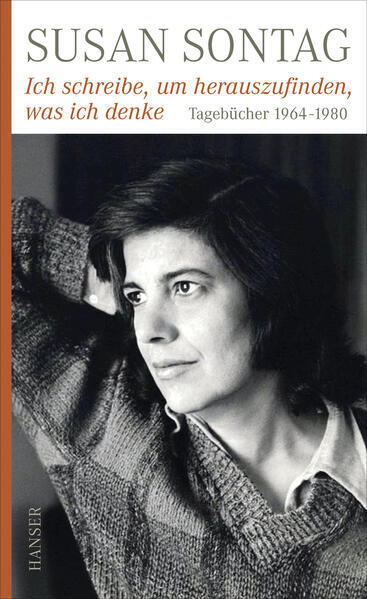

Der zweite Band von Susan Sontags Tagebüchern ist ein packendes Dokument systematischer Selbsterkundung

Es muss uns bei nachträglicher Betrachtung als paradoxer Glücksfall gelten, dass Susan Sontag ihren in den späten 1990ern erneut gefassten Plan, eine auf ihren persönlichen Notizen basierende Autobiografie zu schreiben, schnell wieder fallen gelassen hat. Mit der Herausgabe ihrer Tagebücher durch ihren Sohn David Rieff wird nach und nach deutlich, wie viel gewinnbringender der Einblick in die ungeschliffenen Notizen ist.

Schon das Erscheinen von "Wiedergeboren", des ersten Auswahlbands, sorgte berechtigterweise für viel Aufsehen. Da artikulierte eine Jugendliche und junge Erwachsene ihre Wünsche, ihre Zweifel und ihren unbedingten Willen zu einem Werk und einem kulturerfüllten Leben. Diese Leidenschaft ist auch dem zweiten Band, der nun auch in deutscher Sprache vorliegt, deutlich anzumerken. Ganz nach dem Motto "Wahrheit vor Gerechtigkeit" ist Sontag erneut als aufmerksame, kritische Beobachterin der Geschichte, der Kultur und ihrer Szenen, vor allem aber auch ihrer selbst zu erleben.

Hatte "Wiedergeboren" die Emanzipation der streitbaren Intellektuellen sichtbar gemacht und den Zeitraum bis zur ersten Romanveröffentlichung ("The Benefactor") erfasst, ist mit dem vorliegenden Band der Zeitraum zwischen 1964 und 1980 abgedeckt – und damit eine für Sontag zentrale Schaffensphase.

In diesen produktiven Jahren entstehen neben dem Erzählband "I etc." und dem eher gemischt aufgenommenen Roman "Death Kit" vor allem so wichtige Essaysammlungen wie "Against Interpretation" und "Styles of Radical Will". In zentralen, leidenschaftsbetonten Texten wie "Notes on Camp'" oder dem titelspendenden "Against Interpretation", die beide in das Jahr 1964 fallen, spricht sie sich deutlich gegen klassische Interpretationen und eine rein bedeutungszuschreibende Auslegungsarbeit aus.

Dieses stark politisch aufgeladene Programm der von Sontag in jeder Hinsicht verkörperten New Sensibility hat deutliche Spuren in den Tagebüchern hinterlassen – wobei diese Charakterisierung angesichts der entsprechenden Texte doch stark verkürzend wirkt.

Sontags Notizbücher, in denen auch die klassischen Cahier-Schreiber Cioran und Valéry ihren fixen Platz haben, scheinen

in ihrer offenen Form eher Denkwerkstätten zu sein: Da finden sich Fragen zu einer

noch zu erarbeitenden Poetik oder erste

Ansätze zu vielen (auch unrealisierten) Projekten ebenso wie lange Listen mit Lektüren, Filmen und Anweisungen an sich selbst.

Dass Sontag auf den sperrigen Begriff des Enchiridions, eines "Handbuchs oder Überlebensfibel", zu schreiben kommt, erscheint da nur konsequent. Die Notizbücher Sontags sind nicht zuletzt Teil einer Selbstbildung und "systematischen Selbsterkundung", sie sind Ausdruck einer sich verändernden Haltung und des Ringens um ein von Widersprüchen und Wünschen zerrissenes Selbst.

Der Faktor Arbeit ist für Sontag im schreibenden Abtasten ihrer "Verzweiflungsgewohnheiten" zentral: Die Motti reichen hier von "Ich muss arbeiten" bis "Ich will auch etwas Bedeutendes schreiben".

Das Hinarbeiten auf den großen US-amerikanischen Roman, eine Form, die sie modernisieren und "in filmischen Begriffen denken" wollte, war ihr mit "Death Kit" noch nicht vergönnt. Erst spätere Werke wie "The Volcano Lovers" und das mit dem National Book Award ausgezeichnete "America" sollten ihr helfen, über diese Kränkung hinwegzukommen.

"Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke" ist eine Einladung in eine turbulente Werkstatt des Denkens und Fühlens, das Dokument eines Lebens und nicht zuletzt auch die zutiefst private Chronik einer kulturellen Ära aus der Sicht einer ihrer zentralen Protagonistinnen.

Mit der Veröffentlichung von Sontags Tagebüchern wird eine bewundernswerte, doch nichtsdestoweniger problematische Untrennbarkeit von Schreiben und Leben zelebriert, die sich nicht mit der simplen Übertragung von Ereignissen in Schrift genügt. Vielmehr schält sich Seite für Seite eine radikale existenzielle Form heraus, die abseits aller Lustfeindlichkeit in der Kunst den "höchsten Zustand von allem" sieht und sich dem Wunsch "mehr sehen" unterwirft.

Wenn Sontag in einem Nebensatz Wahnsinnige als "Menschen, die alleine dastehen + brennen" beschreibt, liegt die Vermutung nahe, dass diese Gleichung zu den zahlreichen Selbstdefinitionen der Susan Sontag zu zählen ist. Dass die Tagebücher nur sehr behutsam ediert und so gut wie gar nicht kommentiert sind, macht es allerdings mitunter etwas schwierig, alle Einträge den entsprechenden Ereignissen im Lebensverlauf dieser Denkerin zuzuordnen.

Vielleicht muss man diese Herausgeberentscheidung aber einfach anerkennen und als Aufforderung verstehen, sich weiterhin und intensiv mit dieser Schwierigen auseinanderzusetzen. Was mit "Wiedergeboren" schon angedeutet wurde, hat sich mit dem vorliegenden Band nun bestätigt: Susan Sontags Tagebücher sind ein wesentlicher Teil ihres Werks – und ein Lesevergnügen, das es tatsächlich verdient, als "Entdeckung" bezeichnet zu werden.