Versuch über krummes Holz

Claus Philipp in FALTER 45/2018 vom 07.11.2018 (S. 32)

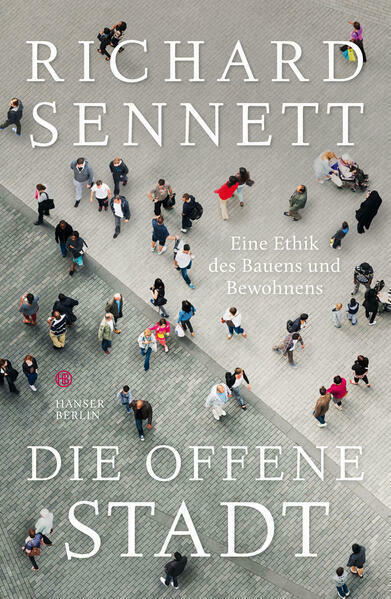

Lest bessere Bücher, lest vor allem dieses hier! Richard Sennetts klarsichtigen großen Essay „Die offene Stadt“

Das nennen wir einmal eine große Wahrheit, gelassen formuliert: „Sich auszukennen ist nichts, auf das man ebenso auch verzichten könnte.“ Schon sind wir mitten in einem Buch, das man jedem halbwegs an den Welt- und Zeitläuften interessierten Bürger nahelegen muss. Der US-amerikanische Soziologe und Historiker Richard Sennett hat mit „Die offene Stadt“ nichts weniger als ein großes, bewegendes Fazit seines an notwendigen und erhellenden Essays ohnehin nicht gerade armen Schaffens und Lebens geschrieben.

Der deutsche Untertitel „Eine Ethik des Bauens und Bewohnens“ unterschlägt leider – auch wenn Sennett den Begriff der Ethik immer wieder ins Treffen führt –, dass „Building and Dwelling“ (so der Originaltitel) eher einer Gangart des zerstreuten Flaneurtums folgt. Eigentlich ist das Buch eine eigenwillige, eigensinnige Autobiografie. Immer wieder greift Sennett Themen und Thesen auf, die er bereits in epochalen Werken wie „Handwerk“, „Zusammenarbeit“, „Der flexible Mensch“ und vor allem „Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität“ dargelegt hat. Er bewegt sich gewohnt souverän in Lektüren des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac oder des deutschen Philosophen Walter Benjamin, aber das, was all diese Texte und Querverweise zusammenhält, ist stärker als sonst geprägt von subjektiven Erfahrungen eines an Reisen, Begegnungen und Debatten überreichen Lebens.

Mit Sennett durch Städte zu gehen bedeutet in diesem Fall wortwörtlich: wieder gehen lernen. Nach einem Schlaganfall und dem darauffolgenden Bedarf an Therapien und Gehhilfen dachte der 75-Jährige darüber nach, was wirklich Bedeutung für ihn hat. Das verstärkte wohl die Suchbewegungen dieses Textes wie auch den Hang zu „krummen, offenen, bescheidenen“ Ergebnissen. Sennett zitiert bereits zum Auftakt den Philosophen Immanuel Kant, um vor der Perfektion zu warnen: „Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezimmert werden.“

Ähnlich wie Walter Benjamin in seiner Berliner „Einbahnstraße“ verschränkt Richard Sennett persönliche Erfahrung und tradierte Theorie. Daraus entsteht ein eigenwilliger Versuch über den Gleichgewichtssinn. Es spielt in seinen Ausführungen etwa über den „kompetenten Städter“ genauso eine wesentliche Rolle, mit welchen Organen dieser seine Bewegungen durch Städte wahrnimmt, wie die Frage, welche Formen der Introspektion das Herumschweifen in Gang setzt. „Zu Fuß gehen bedeutet von jeher mehr, als nur im Stile von Google Maps von A nach B zu gelangen. (…) Die Gestalt des Flaneurs entstand aus diesem Staunen heraus: durch die Stadt gehen, um sich selbst irgendwie kennenzulernen.“ Der Stadtplaner wiederum, so Sennett, nimmt die Anregungen des Gehens prosaisch wahr. Er versucht, Bewegungen und Wahrnehmungsmöglichkeiten zu organisieren.

In mehreren Anläufen untersucht Sennett den Konflikt zwischen Flaneur und Stadtplaner. Hier eine nachdenkliche Bewegung, die Wahrnehmungen speichert und immer wieder Erfahrungen des Fremdseins macht. Dort der ausgeklügelte, manchmal vielleicht auch etwas abgehobene Versuch, die Bewegung durch die Stadt zu steuern, was wiederum der Stadtbewohner nicht immer als dem geselligen Leben dienlich empfindet. Am Beispiel von Planungsfehlern etwa in Paris und Chicago beschreibt „Die offene Stadt“ eine veritable Krise der Verwaltung von Gemeinschaft. Schnelles Wachstum vom Typ Schanghais, das Zurückweichen vor Menschen, die anders sind, und die verdummende Wirkung falsch eingesetzter Technologien könne zu einer Verarmung der menschlichen Erfahrung führen, konstatiert Sennett.

Wie viele gute Handbücher ist auch „Die offene Stadt“ eines, in dem man an jedem beliebigen Punkt einsteigen kann. Ob man dann bei Walter Benjamins „Engel der Geschichte“ landet, bei Reflexionen über Lukrez und sein Gedicht „Von der Natur“ und von dort aus wieder in die Stadt zurückgeht und -blättert; ob man durch die Slums von Medellín zieht oder die Berliner Kantstraße entlangflaniert und mit Sennett über Kant nachdenkt – der Magnetismus zwischen dem Losen und dem Unverbundenen ist beträchtlich.

Man bleibt als Leser hängen. Xenophobie etwa sei eine chronische Krankheit, schreibt Sennett, und: „Wie die Symptome einer chronischen Erkrankung abgeschwächt werden können, so kann auch eine Bürgerschaft lange Zeiten strotzender Gesundheit erleben – etwa, wenn Menschen trotz ihrer Unterschiede in der Lage sind zusammenzuleben. Dennoch besteht auch hier immer die Gefahr eines Rückfalls.“ Wo die Strukturen beständig in Bewegung sind, gelte es, „verkörpertes Wissen“, „Philosophien der Ortskunde“ verstärkt zu befragen: „Wir nehmen die Dinge am wichtigsten, um deren Verständnis wir haben kämpfen müssen.“

Jemand hat kürzlich geschrieben, dass vieles von dem, was Richard Sennett da schreibt, nicht ganz neu sei. Dass er gewissermaßen eine Haltung des Hausverstands repräsentiere. Man könnte dem entgegenhalten, dass profund gebildeter Hausverstand derzeit nicht unbedingt eine weitverbreitete Haltung ist. Und dass das, was für wenige „nicht ganz neu“ sein mag, Eingang in breitere Formate einer wie auch immer verunsicherten Öffentlichkeit finden muss.

Besser nicht auf das Sich-Auskennen verzichten.