„Systematisches Abgrasen und Ausrauben“

Sigrid Löffler in FALTER 21/2021 vom 26.05.2021 (S. 28)

Das Zeitalter des Kolonialismus ist längst vorbei, dachte man. Schließlich waren die 1960er-Jahre das Jahrzehnt, in dem Großbritannien und Frankreich ihre Weltreiche endgültig aufgeben mussten und die Landkarte Afrikas neu gezeichnet wurde. Mit den deutschen Kolonien in Afrika und in der Südsee war es bereits nach dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen.

Das Gespenst des Kolonialismus geht neuerdings allerdings wieder um in der Literatur. Herbeigerufen nicht zuletzt durch die aktuellen Debatten über Rassismus, Raubkunst und Restitution, erinnert sie die europäischen Kolonialmächte an ihre Taten und Untaten gegenüber unterworfenen Völkern in Weltregionen, von denen man auf Anhieb und ohne zu googeln gar nicht wüsste, wo genau sie liegen: Suriname, Neukaledonien, Bismarck-Archipel. Die Lektüre ist allerdings augenöffnend. Sie zeigt, wie koloniale Verhaltensweisen auf mannigfache Weise bis heute unheilvoll fortwirken.

So hat sich der Buchmarkt jetzt an ein verdrängtes Kapitel aus der niederländischen Kolonialgeschichte erinnert und einen Text ausgegraben, der jahrzehntelang verboten und nur in illegalen Raubdrucken verbreitet war: „Wir Sklaven von Suriname“ von Anton de Kom, der 1898 als Enkel von schwarzen Sklaven in dieser niederländischen Kolonie an der Nordostküste Südamerikas geboren wurde und als Journalist und politischer Aktivist für deren Freiheit kämpfte. Koms Buch ist ein furios geschriebenes Anklagewerk, das mit der Kolonialpolitik der Niederlande abrechnet und ein vernichtendes Zeugnis ausstellt – moralisch, menschenrechtlich, politisch und ökonomisch.

In Suriname betrieben die Niederländer 300 Jahre lang Plantagenwirtschaft. Mit dem Anbau von Kolonialwaren wie Zucker, Kaffee, Kakao, Tabak und Baumwolle gelangten sie durch die Arbeit schwarzer Sklaven aus Afrika, später auch durch die Ausbeutung von billigen Arbeitskräften aus Indonesien zu immensem Reichtum. „Wir Sklaven von Suriname“ ist eine eigenwillige Mischung aus Historiografie, Soziologie, Wirtschaftsgeschichte und Autobiografie, in der de Kom seine persönliche Dekolonisierung der offiziellen weißen Geschichte betreibt und erstmals die Kolonialgeschichte aus der Sicht der schwarzen Versklavten erzählt.

An vielen Beispielen prangert er die Korruption, Geldgier und Unfähigkeit der niederländischen Gouverneure an und geißelt das dekadente Luxusleben der Plantagen-Barone, das mit unfassbarer Grausamkeit gegenüber den Heerscharen schwarzer Arbeitssklaven einherging: Vor dem Gesetz galten Versklavte nicht als Menschen, sondern als Besitz.

Bei der Lektüre gewinnt man den Eindruck, dass die Niederländer, was Gewalt, Ausplünderungsgier und Inkompetenz betrifft, andere Kolonialmächte noch in den Schatten stellten. Bis heute gilt die surinamische Sklaverei als die grausamste aller westlichen Mächte. Foltermethoden waren gängige Praxis, immer wieder kam es zu Sklavenaufständen gegen die unerträglichen Zustände auf den Plantagen. Und das ist die bitterste Pointe des Buches: Aus der Sicht des Autors bestand die Abschaffung der Sklaverei 1863 nur auf dem Papier, denn das rassistische Kolonialsystem blieb weiter bestehen, mit derselben Ungleichheit, Diskriminierung und Misswirtschaft. Bis 1975. Erst zu diesem skandalös späten Zeitpunkt wurde Suriname die Unabhängigkeit gewährt. Heute ist das Land ein kaputter Staat, der sich von seiner kolonialen Vergangenheit nie erholt hat.

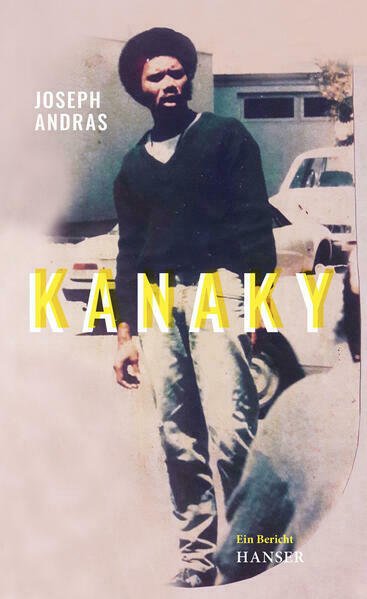

Wie Anton de Kom ist der Franzose Joseph Andras, Jahrgang 1984, ein leidenschaftlicher Parteigänger der Kolonisierten, und auch sein Buch versteht sich als Gegenschrift zur offiziellen staatlichen Geschichtsdarstellung, diesfalls jene Frankreichs. Es geht in „Kanaky“ um einen blutigen Aufstand indigener Rebellen in der ehemaligen Kolonie Neukaledonien, einer entlegenen Inselgruppe in der Südsee, heute immer noch französischer Überseebesitz. Die Kanak, wie sich die einheimische Bevölkerung selbst nennt, wollen die Unabhängigkeit von Frankreich erkämpfen und ihr Land von Neukaledonien in „Kanaky“ umbenennen.

Vor dem Hintergrund des französischen Wahlkampfes zwischen François Mitterrand und Jacques Chirac im Frühjahr 1988 wollten einige junge Kanak mit der gewaltfreien Besetzung eines Gendarmeriepostens einen symbolischen Akt für ihre Los-von-Paris-Bewegung setzen und ihre eigene Flagge hissen. Die Aktion ging allerdings fürchterlich schief und entwickelte sich zu einer tödlichen Schießerei mit Geiselnahme. Französische Spezialtruppen beendeten das Drama nach zwei Wochen durch ein Massaker an den Geiselnehmern. Dabei wurde auch deren Anführer getötet, ein 28-jähriger Kanak namens Alphonse Dianou.

30 Jahre nach dem Blutbad reiste Andras nun auf Spurensuche nach Neukaledonien, um herauszufinden, was damals wirklich passiert ist, denn Dianou ist bis heute eine umstrittene Figur: Der französischen Staatsmacht gilt er als Mörder und Terrorist, den Kanak hingegen als friedfertiger Held und Märtyrer.

Andras wollte vor allem einen heiklen Punkt klären: Hat Dianou, der Priester werden wollte und ein überzeugter Pazifist war, wirklich zur Waffengewalt aufgerufen und eigenhändig zwei Gendarmen erschossen? Seine Recherchen ergaben: Dianou hatte gar keine Schusswaffe, er war wehrlos und wurde von französischen Soldaten totgeschlagen, nachdem er sich bereits ergeben hatte.

„Kanaky“ liefert die Gegenerzählung zum offiziellen Pariser Narrativ und betreibt nicht nur die Ehrenrettung des vielfach verleumdeten Dianou, sondern zeichnet ein differenziertes Gesamtbild, das der Version vom hinterhältigen Terroranschlag widerspricht. Andras’ Recherchen zufolge lief die Aktion nicht zuletzt deswegen aus dem Ruder, weil Pariser Militärs und rechte Politiker ein Exempel statuieren wollten. Chirac wollte den Aufstand mit aller militärischer Gewalt niederschlagen, um bei rechten Wählern zu punkten. Mitterrand wurde dennoch wiedergewählt.

„Kanaky“ ist ein bitteres Lehrstück über das zähe Fortwirken kolonialen Denkens im heutigen Frankreich. Einerseits hat Paris den Kanak seither schrittweise größere Autonomie zugestanden. Andererseits wurde das versprochene Unabhängigkeitsreferendum 30 Jahre lang verzögert – im richtigen Kalkül, dass die kanakische Bevölkerung bis dahin durch eine robuste Siedlungspolitik in der Minderheit sein würde. Und siehe da: Die nicht-kanakische Mehrheit der Inselbewohner stimmte im Oktober 2020 für einen Verbleib bei Frankreich. Ein unabhängiges Kanaky ist bis heute ein Wunschtraum geblieben. Die kulturelle Vielfalt und die indigenen Sprachen verschwinden, die alleinige Amtssprache ist Französisch.

Verglichen mit den anderen europäischen Kolonialmächten hat sich Deutschland seiner kolonialen Vergangenheit erst sehr spät gestellt. Die Schuld an zwei Weltkriegen überschattete die längste Zeit die Erinnerung an die Untaten in den Kolonien, vor allem den 1904 an den Herero in Namibia, dem damaligen Deutsch-Südwestafrika verübten Völkermord. Womöglich noch tiefer verdrängt war die Erinnerung an die deutschen Südsee-Kolonien – von Bismarck „Schutzgebiete“ genannt, weil sie den deutschen Handel schützen sollten. Zwei Neuerscheinungen, ein Roman und ein Sachbuch, gehen nun mit der Kolonialpolitik des Kaiserreichs in der Kolonie Deutsch-Neuguinea samt Bismarck-Archipel hart ins Gericht.

Die Berliner Autorin Katharina Döbler, Jahrgang 1957, wagte sich erst in ihren 60ern daran, die unrühmliche Geschichte ihrer Familie aufzuschreiben. Ihre beiden Großeltern-Paare waren arme und gottesfürchtige junge Leute aus dem ländlichen Franken, die von der evangelischen Mission Neuendettelsau als Kolonialisten und Missionare nach Kaiser-Wilhelms-Land im Nordosten Neuguineas geschickt wurden, um dort im Interesse privater deutscher Handelscompagnien Kokosplantagen zu betreiben und nebstbei einen Gottesstaat zu errichten.

In ihrem glänzend recherchierten und geschriebenen Familienroman „Dein ist das Reich“ fragt Döbler nach den harten historischen Fakten hinter den sentimentalen Familienlegenden vom verlorenen deutsch-christlichen Papua-Paradies. Auf den tropischen Inseln sollte ja nicht nur die Arbeitskraft der Indigenen billig ausgebeutet werden; es ging auch um „die völkische Hebung dieser Steinzeitmenschen durch die Kraft Gottes“ auf eine höhere Kulturstufe. Döbler nimmt neben dem blinden Christianisierungseifer auch den Rassismus und die späteren Nazi-Sympathien kritisch in den Blick, die diesen deutsch-christlichen Messianismus unheilvoll grundierten.

Dazu passt als perfekte Ergänzung das jüngste Buch des Historikers Götz Aly. Mit seiner grimmigen Recherche über „Das Prachtboot“ räumt Aly ein für alle Mal auf mit den Rechtfertigungslegenden, die von Politikern und Museumsleuten jahrelang rund um das sogenannte „Luf-Boot“ gesponnen wurden, um die hässliche Wahrheit über den Erwerb eines der größten ethnografischen Kunstschätze Berlins zu verschleiern. Wie die peniblen Recherchen belegen, wurde das spektakuläre, üppig verzierte Prunkboot von der Insel Luf im Bismarck-Archipel, das als Herzstück der Weltkultur-Sammlung des Humboldt-Forums im Berliner Schloss vorgesehen ist, nicht redlich erworben, sondern unter mörderischen Begleitumständen geraubt. Das gelte, so Aly, im Übrigen für die meisten der etwa 65.000 Objekte aus der Südsee in Berliner Besitz, die „durch systematisches Abgrasen und Ausrauben“ der indigenen Südsee-Völker beschafft wurden.

Bei Katharina Döbler und Götz Aly kann man nicht nur nachlesen, wie die indigenen Völker in den deutschen Kolonien zur Arbeit und zur Taufe getrieben und durch Krankheiten der Weißen dezimiert wurden; man erfährt darüber hinaus auch, wie eine Hochkultur durch Krieg und Ausrottung auf rassistische und menschenverachtende Weise ihrer Kunstschätze beraubt wurde.