"Es war ein verzweifeltes Abstrampeln"

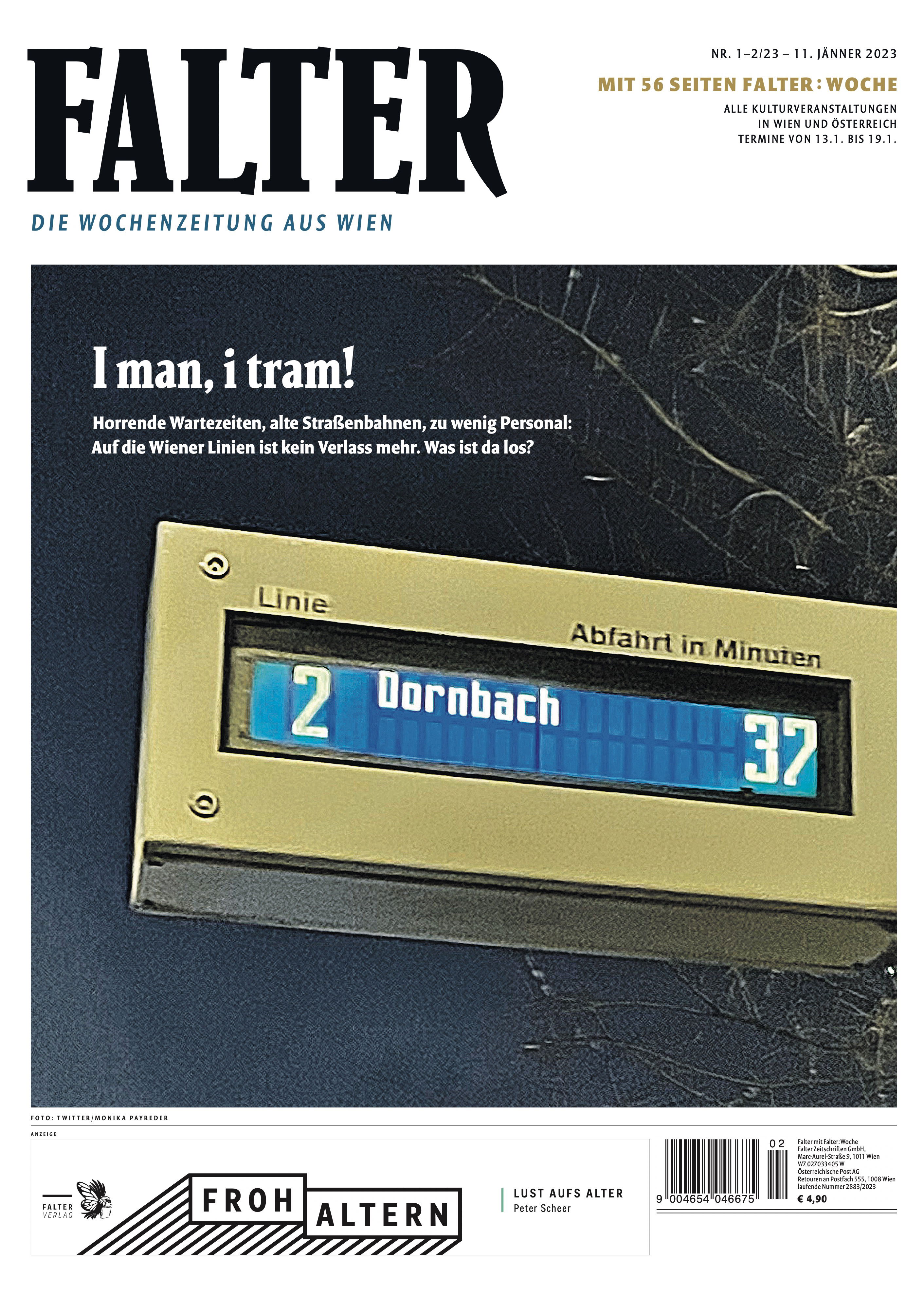

Barbaba Tóth in FALTER 1-2/2023 vom 11.01.2023 (S. 27)

Die Jahre 1923 und 2023 ähneln sich auf den ersten Blick. Zum Hundertjahresgedenken sind gleich mehrere Bücher zu diesem schicksalshaften Jahr erschienen. Den deutschen Historiker Peter Longerich interessiert vor allem, wie Eliten in Krisenzeiten agieren - und erschreckend häufig auch versagen.

Falter: Vertrauens-, Energie-, Flüchtlings-, Teuerungskrise: Sie plädieren in Ihrem neuen Buch "Außer Kontrolle" über das Jahr 1923 dafür, mit dem Begriff "Krise" sparsam umzugehen. Warum?

Peter Longerich: Es ist ja ein geradezu magischer Begriff, der von Medien, aber auch von Wissenschaftlern sehr gerne verwendet wird, der aber nicht sehr analytisch ist. Er kommt dort zum Einsatz, wo man mit dem Erklären nicht weiterkommt. Als Historiker interessieren mich Krisen eher als sich rasch entwickelnde Prozesse, und ich frage nach den politischen Hintergründen und vor allem nach dem Handeln und den Reaktionen der Akteure, die Macht besitzen. Wenn die Krise erst einmal fortgeschritten ist, können sie meist nur mehr reagieren und nicht mehr vorausschauend handeln.

Wenn uns der Begriff überhaupt nicht weiterhilft, verwenden wir ihn dann nur als Ausdruck von Hilflosigkeit so oft?

Longerich: Eher als Ausdruck großer Zukunftsängste. Denn was heißt Krise wirklich? Wenn wir historische Fälle bemühen und versuchen, sie in ihren Dimensionen auf heute zu übertragen, dann wäre Krise, wenn wir tagelangen Stromausfall hätten, große Menschenmassen plündernd und marodierend durch die Straßen ziehen oder massenhaft ihre Wohnung verlieren würden. All das passiert zum Glück gerade nicht. Im Grunde geht es uns noch ganz gut. Welches andere Wort wollen wir verwenden, wenn es wirklich so weit ist?

In Ihrem Buch zeigen Sie am Beispiel des Jahres 1923, dass eine Krise immer in vier Stufen abläuft. Bevor wir genauer darüber sprechen und darüber, was wir aus 1923 über 2023 lernen können, möchte ich Sie grundsätzlich fragen: Machen diese Jahreszahlenvergleiche überhaupt Sinn?

Longerich: Zu Jahresbeginn ist ja nicht nur meines, sondern auch eine ganze Reihe anderer Bücher zum Krisenjahr 1923 erschienen. Im Grunde genommen ist es ein Ritual, an dem ich mich aber gerne beteilige, durchaus mit Absicht, denn solche Erinnerungsjahre führen zu einer gewissen Fokussierung der Debatte über historische Ereignisse. Ich hätte dieses Buch auch schon vor zwei Jahren veröffentlichen können, aber es wäre weniger wahrgenommen worden. Unabhängig von seiner 100. Wiederkehr ist das Jahr 1923 sehr interessant, vor allem für Deutschland, aber auch aus österreichischer Sicht, weil es zeigt, wie schnell ein Staat ins Kippen kommt.

In den 1920er-Jahren sind fast alle Strömungen und Themen der Moderne angelegt: Feminismus, Sozialismus, Umwelt-und Lebensreformbewegungen, Nationalismus, Industrialisierung, Urbanisierung. Sind sie deshalb so reizvoll, selbst 100 Jahre später?

Longerich: All das und die totale Widersprüchlichkeit dieser Entwicklungen, die Unberechenbarkeit und Unübersichtlichkeit sind damals schon vorhanden, und wir können unser früheres gesellschaftliches Selbst wie in einem Spiegel anschauen. Das macht dieses Jahrzehnt für uns so interessant. Wir sehen starke gesellschaftliche Emanzipationsbewegungen und ebenso starke Gegenbewegungen, die dann in Deutschland 1933 triumphieren. Im Rückblick sehen wir klar, wer die Guten und Bösen waren, wobei die Bösen natürlich auch geglaubt haben, dass sie die Guten sind.

Tauchen wir ein ins Jahr 1923. Eine Krise zeigt sich in ihrer ersten Stufe immer als struktureller Konflikt. Wie war das damals?

Longerich: Die Deutschen fanden sich nach dem Ersten Weltkrieg - wie die Österreicher übrigens auch -in einer neuen Staatsform wieder, mit der große Teile der Bevölkerung nichts anfangen konnten. Die Weimarer Republik war bei vielen unbeliebt. So wie die Erste Republik in Österreich. Die Gesellschaft war gespalten, polarisiert zwischen stark rechten und linken Extremen, die sich auch in bewaffneten Einheiten zusammenschlossen, jederzeit putschbereit. Wir haben die unbewältigten ökonomischen Folgen des Krieges, mit hohen Reparationszahlungen und der großen offenen Frage: Wer bezahlt eigentlich die Kriegskosten? Und wir haben tiefe Traumata, auf persönlicher Ebene durch die Grauen des Krieges. Auf nationaler Ebene gab es das Gefühl, unverdienterweise in einem Rumpfstaat zu leben, als Volk gedemütigt worden zu sein. Deutschland war ein Land mit Millionen von Witwen, Kriegsopfern und Kriegsversehrten. Dass unter solchen Bedingungen eine Übertragung von Gewalt in die Innenpolitik passiert, ist nicht überraschend.

Auch heute ist immer wieder von einer gespaltenen Gesellschaft die Rede, die sich in ihren "Medien-Bubbles" noch weiter radikalisiert. Ist das genauso übertrieben wie das Krisengerede?

Longerich: Ich bin da vorsichtig, denn im Grunde genommen sind Gesellschaften immer irgendwie gespalten. In den USA gibt es seit Jahrzehnten starke rechtskonservative und populistische Kräfte, Rechtsradikale und Rechtsextremisten, das begann nicht mit Donald Trump. Auch in Deutschland finden wir in den 1970er-und 1980er-Jahren starke Gruppenbildungen. Die CDU ist bei den Wahlen 1976 zum Beispiel mit dem Slogan "Freiheit statt Sozialismus" angetreten, und natürlich hat es auch eine linke Lagerbildung gegeben. So gesehen ist das also nichts Ungewöhnliches.

Was ist dann der Unterschied zu damals?

Longerich: Was damals noch gravierender war, war die Unversöhnlichkeit in den sozial-moralischen Milieus: Sozialisten, Reaktionäre, Katholiken, bürgerliche Liberale. Einer der schwersten politischen Konflikte entzündete sich zum Beispiel an der Frage der Aufhebung des Acht-Stunden-Arbeitstages, für Gewerkschaften wie Arbeitgeber eine Prestigefrage mit hohem symbolischem Wert. Dass zum Beispiel ein Katholik eine Nichtkatholikin heiratete oder umgekehrt, konnte einen Skandal auslösen. Die Abgrenzung zeigte sich nicht nur in der unterschiedlichen "Weltanschauung", sondern alltäglich in der Sprache, im Auftreten, bis zur Kleidung. Das ging also viel tiefer als heute.

Zu all diesen strukturellen Konflikten kommt 1923 dann die Inflation. Noch eine Parallele zur Gegenwart?

Longerich: Ja, wobei wir auch da aufpassen müssen. Inflation hieß damals Hyperinflation. Das Geld verlor so viel an Wert, dass es als Zahlungsmittel überhaupt nicht mehr funktionierte, es wurde in Scheibtruhen herumgefahren. Dadurch verloren Menschen jegliche Orientierung bei der Organisation ihres Lebens. Über Generationen Erspartes war weg. Davon sind wir heute noch weit entfernt. Wir sehen in Ansätzen, dass Menschen Lebensmittel auf Vorrat kaufen, viele machen sich Sorgen, wie sie die Energierechnungen bezahlen sollen. Aber da bewegen wir uns heute eher im Vergleich mit den 1970er-Jahren und der damaligen Inflation, die man politisch als kleineres Übel zu verkaufen suchte, etwa mithilfe des bekannten Ausspruchs des damaligen sozialdemokratischen Bundeskanzlers Helmut Schmidt: "Fünf Prozent Inflation sind mir lieber als fünf Prozent Arbeitslosigkeit."

Oder Bruno Kreiskys "Ein paar Milliarden mehr Schulden bereiten mir weniger schlaflose Nächte als 100.000 Arbeitslose". In den 1920er-Jahren spitzte der Ausbruch eines territorialen Konfliktes zwischen Deutschland und Frankreich die Lage dann aber dramatisch zu. Damit tritt die zweite Krisenstufe ein, die aber immer noch keine echte Krise ist. Sie nennen sie den Vorraum zur Krise.

Longerich: Ja, diese Unterscheidung ist wichtig. In den Vorraum der Krise treten wir ein, wenn strukturelle Konflikte kulminieren. In Deutschland passiert das 1923 mit dem sogenannten "Ruhr-Kampf". Weil Frankreich der Meinung war, dass Deutschland seine Reparationszahlungen nicht ordentlich leistete, besetzte es 1923 einen Teil des deutschen Staatsgebietes.

Lässt sich das mit der Invasion Russlands in der Ukraine vergleichen?

Longerich: Insofern, als damit das Moment einer äußeren Bedrohung hinzukam, denn die Besetzung des Ruhrgebiets löste in Deutschland große Kriegsängste aus. Man fürchtete, dass das zu einem neuen Krieg mit Frankreich ausarten könnte; während die politische Rechte in einer solchen Eskalation zum Teil den Schlüssel zur Lösung der Krise sah. Aktuell befindet sich Europa damit also im Vorraum einer Krise, denn es gibt doch eine weitverbreitete Angst, in diesen Krieg hineingezogen oder doch zumindest von Kriegsfolgen gravierend getroffen zu werden. Damals war Kohle der Grundstock der gesamten Volkswirtschaft, von der Stahlerzeugung über die Eisenbahn bis zum Hausbrand. Durch die Absperrung des Ruhrgebiets gab es keine Kohle mehr.

Eine weitere Parallele zur Gasversorgung aus Russland, die durch Putins Angriff auf die Ukraine abgeschnitten wurde.

Longerich: Genau. Deutschland musste britische Kohle importieren, mit entsprechender Preissteigerung. Und natürlich war damals auch das Kalkül der rechtsextremen Milieus, dass sich die Unzufriedenen zusammenrotten und die Lage eskalieren lassen, bis zum Staatsstreich.

Es muss also mehr als ein Faktor zusammenkommen, damit eine Krise entsteht und die dritte Stufe eintritt: die Krise, die wirklich die Existenz des Landes bedroht. Was kann die Politik in so einer Phase tun?

Longerich: Wenig. Die Ereignisse des Jahres 1923 lehren uns, dass es in dieser Phase sehr schwer ist gegenzusteuern. Der eigentliche Höhepunkt der Krise von 1923 war ein versuchter Umsturz von Teilen der alten Eliten gemeinsam mit den Rechtsextremisten, also der NSDAP unter ihren Anführern Adolf Hitler und Erich Ludendorff. Das Militär spielte eine undurchsichtige Rolle. Aber dieser Versuch scheiterte. Nachdem Hitlers Putsch niedergeschlagen worden war, erschienen auch alle anderen Staatsstreiche und Putschpläne obsolet.

Was aber, wie wir heute wissen, seine Machtübernahme dann doch nur um zehn Jahre verzögerte.

Longerich: Wir sehen zu Beginn des Herbstes 1923 zunächst Putschvorbereitungen rund um Berlin, sehr wahrscheinlich mit Wissen der Reichswehr. Gleichzeitig zettelt Hitler in München Unruhen an. Die bayerische Regierung verhängt den Ausnahmezustand, die Reichsregierung reagiert ebenfalls mit einem Ausnahmezustand, der wiederum den Berliner Putschversuch vereitelt. Alles treibt nun auf die vierte Phase der Krise zu, die eigentliche Entscheidung: Krieg, Bürgerkrieg, Kampf aller gegen alle? Doch tatsächlich beendet der misslungene Hitler-Putsch alle Umsturzbestrebungen, und es tritt eine wirtschaftliche und politische Stabilisierung ein.

Was zeigt sich hier?

Longerich: Im Rückblick ist klar: Die Regierung in Berlin hat die Krise nur glücklich überstanden. Sie und vor allem schon ihre Vorgängerin hätten von vornherein scharf handeln müssen, also etwa nicht dulden dürfen, dass sich die Rechtsextremisten unter dem Vorwand des "Ruhr-Kampfes" bewaffnen und mobilmachen. Doch die Regierungen handelten nicht vorausschauend, und Reichskanzler Gustav Stresemann war schließlich völlig überfordert von der Situation.

Als Sie dazu forschten, dachten Sie wohl nicht an den Sturm aufs Kapitol durch rechtsextreme Trump-Anhänger am 6. Jänner 2021.

Longerich: Soweit es seine Anhänger betrifft, war es ja eigentlich ein offener Aufstand, um einen verfassungsmäßigen Wahlvorgang zu verhindern. Und es spricht einiges dafür, Trumps Ansprache kurz davor als versuchten Staatsstreich einzustufen. Noch sind die Untersuchungen hierüber ja nicht abgeschlossen. Doch wie auch immer, es gab keine Unterstützung bei Polizei oder Militär. Das ist ja ein ganz wesentlicher Unterschied zu 1923.

Ein Hauptproblem in Krisen sind also Politiker, die überfordert bis handlungsunfähig sind. Genauso wie Europa nach dem 24. Februar 2022?

Longerich: Und Politiker, die viel Zeit verlieren. Im Grunde genommen hätte sich die Europäische Union schon ein paar Wochen nach der russischen Invasion in der Ukraine auf die neuen Verhältnisse umstellen müssen. Es hat aber dann monatelang gedauert, bis entschieden wurde, ob und welche Waffen geliefert werden oder wie man die eigene Bevölkerung vor den Preissteigerungen schützt.

Hätte Europa nicht schon 2014, als Putin die Krim angriff, reagieren müssen?

Longerich: Das scheint mir aus heutiger Sicht genauso wenig verständlich zu sein wie das Krisenmanagement im Jahr 1923. Warum blieb man weiterhin in der Energieabhängigkeit von Russland? Wie konnte man einigermaßen freundliche Beziehungen zu Putin unterhalten? Warum haben wir praktisch jede militärische Rüstung vernachlässigt? Gleichzeitig stellen Sie sich vor, jemand hätte 2015 gefordert, angesichts einer russischen Bedrohung aufzurüsten. Er oder sie wäre wahrscheinlich als der letzte Idiot dagestanden.

Und nicht als Hellseher. In Ihrem Buch beschreiben Sie das Versagen der Politik 1923 sehr genau, es fehlt ein Machtzentrum, und am Ende herrscht mehr oder weniger Chaos. Umgelegt auf 2023: Ist die EU krisenfest?

Longerich: Die Strukturen innerhalb der EU sind ja nicht auf rasche Entschlussbildung, in der dann der Mehrheitsstandpunkt konsequent durchgesetzt würde, angelegt. Das sieht man ja heute schon an den vielen nationalen Alleingängen. In einer virulenten Krise würden diese ganzen europäischen Mechanismen vermutlich außer Kraft gesetzt und jedes Land wieder für sich agieren. In Hochkrisen hinken Gremien immer hinterher, Entscheidungsträger und ihr persönliches Wollen treten in den Vordergrund. Das zeigt sich 1923 archetypisch. Doch auch diese Art von beschleunigter, fast schon diktatorischer Entscheidungsfindung führt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Es wird eher nur noch schlimmer. Im Nachhinein hat man den Eindruck eines verzweifelten Abstrampelns. Denn mit oder ohne Gremien ist der Prozess nicht mehr steuerbar.

Das heißt, solange alle zu ihren Ministerräten nach Brüssel fliegen, ist das ein gutes Zeichen?

Longerich: Ja, dieses gemeinsame Ringen zeigt uns, dass wir noch immer im Vorfeld der Krise sind. Wenn die echte Krise beginnt, dürfte ein anderer Modus herrschen. In Ansätzen haben wir das ganz zu Beginn der Pandemie erlebt. Die Berliner Regierung hat sich damals mit den Ministerpräsidenten kurzgeschlossen und die Parlamente völlig übergangen. Aber wie man gesehen hat, war das nicht unbedingt effektiver.

Wenn wir zusammenfassen: Was können wir, wenn überhaupt, aus dem Jahr 1923 für 2023 lernen?

Longerich: Die Konsequenzen sind so offensichtlich, dass sie sich fast schon banal anhören. Wir sind, wenn man das historisch vergleicht, noch nicht in einer schwerwiegenden Krise, sondern versuchen, die Auswirkungen einer solchen großen Krise zu antizipieren. Man muss jetzt gegensteuern, so früh wie möglich und auch, wenn es unpopulär ist. Man muss den Menschen dabei klarmachen, dass man das alles macht, um künftige große Krisen abzuwenden. Die Pläne zur Energiewende liegen ja seit langem auf dem Tisch, sind aber in der Vergangenheit vernachlässigt worden. Dann muss man natürlich alles tun, damit die Menschen durch diese Phase kommen, ohne zu verarmen, was unweigerlich zu schweren innenpolitischen Konflikten führen müsste. Und man muss sich konsequent gegen diejenigen abgrenzen, die die Krise für ihre Zwecke ausnutzen wollen.

Sie klingen gar nicht so pessimistisch?

Longerich: Ich bin jetzt sogar wieder optimistisch. Wir sind mitten im Winter, und es läuft doch irgendwie. Einmal mehr: Von einer Krise, in der die Existenz unseres gesellschaftlichen und politischen Systems auf dem Spiel steht, sind wir noch weit entfernt. Aber das kann nicht heißen, dass wir die Hände in den Schoß legen.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen:

Als die Weimarer Republik aus den Fugen geriet

Alfred Pfoser in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 38)

Jubiläen künden sich durch Bücher an. 1923? Gewiss, bald ist es hundert Jahre her, aber ist das Jahr denn einer genaueren Betrachtung wert? Zwei Bücher über 1923 sind schon erschienen, weitere sind angekündigt. Schon wieder ein Erinnern, das vollmundig mehr verspricht, als es einlösen kann? Erschien da nicht gerade ein Buch, das 1922 zum Jahr des Glücks ausrief? Bei genauerem Hinsehen beschränkte sich dieses Glück auf die Literaturgeschichte. Der deutsche Schriftsteller Norbert Hummelt folgte den Spuren von Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf und Rainer Maria Rilke und meinte, ein Annus mirabilis gefunden zu haben.

Jetzt also Volker Ullrichs „Deutschland 1923. Ein Jahr am Abgrund“ (C. H. Beck) und, eine Spur weniger dramatisch, Peter Reichels „Rettung der Republik? Deutschland im Krisenjahr 1923“ (Hanser). Die zwei Geschichtsbücher, auf Deutschland konzentriert, machen auf klassische Geschichtsschreibung. Aber ist die explosive Rhetorik in den Titeln gerechtfertigt? Verdient es 1923, zum Schlüsseljahr der Weimarer Republik und zum Vorspiel von Hitlers Machtergreifung 1933 stilisiert zu werden?

Der Historiker und Journalist Volker Ullrich, der viele Jahre bei der Zeit für das politische Buch verantwortlich war, breitet das Krisenjahr in einem großen Panorama aus. Durch Porträts und persönliche Geschichten, durch pointierte Zitate aus Tagebüchern und Tageszeitungen stellt er anschauliche Farbigkeit her, was die Lektüre leicht und spannend macht.

1923 bedeutete in seiner Darstellung in der Geschichte der Weimarer Republik eine nie da gewesene Steigerung an Wirrnis und Spannung. Der Publizist Sebastian Haffner, den er zitiert, meinte gar: „Kein Volk der Welt hat erlebt, was dem deutschen 1923-Erlebnis entspricht“.

Denn nicht nur die große Politik geriet aus der Balance. Die ganze Bevölkerung wähnte sich in einem Tollhaus, sah das Land in den Untergang driften, reif für den Ruin.

Beklemmende Ungewissheit im Alltag wurde zum Dauerzustand, jede Stabilität war verloren. Die Tagebuchschreiber beklagten, dass man sich auf nichts mehr verlassen, sich an nichts mehr halten konnte. „Die Zeit ist allzu sehr aus den Fugen“, notierte etwa der Romanist Victor Klemperer Ende Mai 1923, Anfang September klagte er: „Jeder fühlt etwas Bedrohlichstes in nächster Nähe, niemand weiß, was wird.“

In der Chronik der Ereignisse mangelte es dem Jahr 1923 also wahrlich nicht an Spannung. Straßenkämpfe und Aufstände, Umsturzversuche und Verschwörungen, Regierungs- und Parteikrisen hielten die politischen Eliten wie das Land in steter Spannung.

Es begann mit der französischen Besetzung des Ruhrgebietes (11. Januar), die aus Versäumnissen in der Zahlung der Reparationen resultierte; was folgte, waren passiver Widerstand vor Ort, wilde Streiks, gewaltsame Zusammenstöße, Gerichtsprozesse und Ausweisungen Zehntausender, was in ganz Deutschland eine nationalistische Dauererregung auslöste.

Der Erste Weltkrieg schien in den deutsch-französischen Auseinandersetzung eine Fortsetzung zu erhalten. Und das Jahr war noch nicht zu Ende, als Adolf Hitler, zusammen mit der Weltkriegslegende Erich Ludendorff, durch einen Putsch im Münchner Bürgerbräukeller (8. November) einen „Marsch auf Berlin“ anstoßen wollte.

Hitler war damals aber nicht der Einzige aus den völkisch-nationalistischen Kreisen, die in diesem Jahr eine Chance zur Machtübernahme witterten. Kurz vorher hatte sich die gegenrevolutionäre Landesregierung des Freistaats Bayern damit profiliert, den Anordnungen Berlins und dem Republikgesetz die Stirn zu bieten. Auch die deutschen Kommunisten waren der Ansicht, im revolutionären Endkampf zu stehen, und rechneten sich, ausgehend von einer rot-roten Regierung in Sachsen und Thüringen, eine Machtübernahme aus. Überdies rüttelten separatistische Bewegungen entlang des Rheins an der Einheit des Reiches.

Begleitet und befeuert wurde die politische Hochspannung durch eine galoppierende Inflation, die die Ersparnisse in Nichts auflöste und den Wert von Gehältern und Renten innerhalb von Stunden dahinschmelzen ließ. Das Geld möglichst schnell auszugeben, bevor es an Kaufkraft verlor, wurde zu einer Überlebensfrage. Reis, der gestern pro Pfund 80.000 Mark kostete, war am nächsten Tag nur mehr um 160.000 Mark zu haben.

Der Zahlenwahnsinn fraß sich in die Hirne, bestimmte das alltägliche Denken, führte zu Spekulationsfieber und Prasserei. Die Hyperinflation, an deren Ende das Brot eineinhalb Milliarden Mark kostete, zerriss den Zusammenhalt der Gesellschaft, machte vor allem den Mittelstand zu Verlierern.

Noch im Dezember 1923 schien die Weimarer Republik verloren; aber Reichspräsident Friedrich Ebert und Reichskanzler Gustav Stresemann gelang in den nächsten Monaten das Kunststück, erfolgreich durch die Krise zu steuern. Die Währung wurde saniert, der Ruhrkampf wurde abgeblasen, Deutschland konnte sich unter veränderten internationalen Konstellationen mit den Alliierten in der Reparationenfrage einigen, in der innenpolitischen Auseinandersetzung trat eine gewisse Beruhigung ein. Die Jahre, die folgten, gelten als die glücklichsten in der Geschichte der Weimarer Republik.

Aber war in den Golden Twenties alles gut?

Peter Reichel zeigt anschaulich, wie erbittert und risikoreich der Kampf um die Macht geführt wurde, wie knapp der Wettlauf um eine Stabilisierung war und welche persönlichen Wunden die Krise von 1923 schlug. Die Politiker an der Spitze des Staates waren groben Beleidigungen und Demütigungen ausgesetzt: Ebert musste erleben, wie ihm ein Gericht zur Freude der Rechten Hochverrat attestierte, weil er sich im Jänner 1918 in der Streikführung engagiert hatte. Die Rede von den „Novemberverbrechern“, der rechtsradikalen Lieblingsbezeichnung für die Gründer der Republik, wurde damit quasi gerichtlich bestätigt. Der Stress hatte Folgen: Friedrich Ebert starb frühzeitig im Alter von 54, Gustav Stresemann mit 51 Jahren.

1923 wurde sichtbar, welche Instrumente die Weimarer Verfassung dem Schaltraum der Republik zur Verfügung stellte. Ebert wendete das Instrument des Ermächtigungsgesetzes an und schaltete in der Notsituation die Reichswehr ein. Der politische Gegner mit seinen Bastionen in Reichswehr, Verwaltung und Justiz lernte, welch große Bedeutung das Amt des Reichspräsidenten barg, und hielt Ausschau nach einem populären Kandidaten, um das Präsidentenamt zu erobern.

1925 war es dann so weit. Nach dem überraschenden Tod Eberts wurde die Wahl vorzeitig notwendig. Der Kandidat des antirepublikanischen „Reichsblocks“, der greise Feldmarschall Paul von Hindenburg, gewann. Als die Weltwirtschaftskrise die politische Mitte dezimierte, schlug seine Stunde – mit den bekannten Folgen.

Was leisten die beiden Bücher im Vergleich? In der Tendenz sind sie ähnlich, beide haben ihre Vorzüge. Volker Ullrich inszeniert das „Jahr am Abgrund“ im Überblick; er zeigt, dass er auch Journalismus kann. Peter Reichels Darstellung ist viel enger gefasst, auch kürzer, und kümmert sich in der Analyse vor allem um die Funktionsweise der Republik. Trotzdem leistet er sich überraschenderweise einen langen Exkurs zur Münchner Räterepublik, um das Besondere des bayrischen Anteils an der Geschichte herauszustreichen. Hitler wurde bekanntlich in München groß und nicht in Berlin.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: