Die Geschichte eines eitlen Feiglings

Daniela Strigl in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 21)

Begraben ist der Jahrhundertschriftsteller Julien Green, zusammen mit seinem Adoptivsohn Jean-Éric, in der Stadtpfarrkirche St. Egid in Klagenfurt – weil er sich mit dem Pfarrer so gut verstand. Geboren 1900 in Paris als Sohn amerikanischer Eltern, gestorben 1998 ebendort, blieb er zeitlebens US-Staatsbürger und schrieb auf Französisch.

Er diente im Ersten Weltkrieg als Sanitäter in der Army, studierte in Virginia, ging zurück nach Paris und dann in die USA ins Exil. Obwohl zum katholischen Glauben übergetreten, mit dem er schwere Konflikte ausfocht, lebte Green offen homosexuell.

Für eine Pilgerfahrt zur Kärntner Gruft gibt es zuallererst künstlerische Gründe. Unter den 19 Romanen zum Beispiel „Adrienne Mesurat“ (1927) über ein Frauenschicksal in der Provinz, ein Mädchen verstrickt im Liebeswahn, das den despotischen Vater tötet, ohne durch die Tat Befreiung zu erfahren. Für Walter Benjamin war es „eines der allerbesten Bücher des Jahrhunderts“, es lasse uns „in den Schnürboden der Leidenschaft hineinsehen und zeigt das simple, zackige Räderwerk: Einsamkeit, Furcht, Hass, Liebe“.

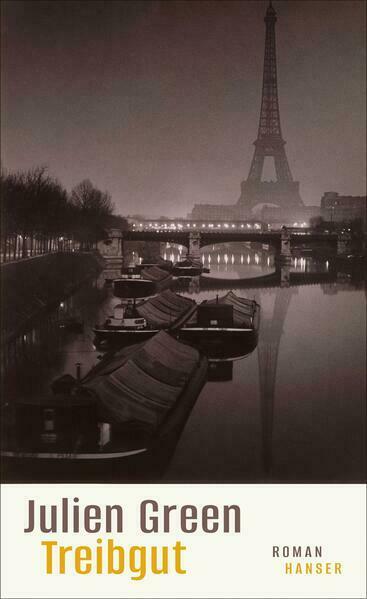

Ähnliches ließe sich über „Treibgut“ (1932) sagen, ein anderes Meisterwerk, das Wolfgang Matz mit zurückhaltender Eleganz neu übersetzt hat. Allerdings scheint ein Teil des Räderwerks hier kunstvoll verdeckt. Es ist die Geschichte eines eitlen Mannes, der eines Tages erkennt, dass er ein Feigling ist.

Philippe lebt mit seiner Frau Henriette und deren Schwester Éliane als Privatier in einer standesgemäßen Wohnung in Paris. „Das Leben hatte ihn reich gemacht, einigermaßen intelligent, schön, und nun dachte es nicht mehr an ihn.“ Er „überschritt die dreißig mit der glatten und leeren Physiognomie einer Statue“. Bis er auf einem seiner abendlichen Spaziergänge an der Seine den Hilfeschrei einer Frau ignoriert, die von einem Mann bedroht wird.

Philippe – das wird er sich später eingestehen – hat Angst. Etwas packt ihn an der Kehle: „Zunächst das Grauen vor dem Sterben, dann das Grauen vor sich selbst.“ Im Spiegel, in dem er sich täglich nackt und bekleidet ausführlich betrachtet, überprüft er, ob man ihm den charakterlichen Makel schon ansieht, und ist dann doch wieder geblendet in einer „Sekunde der Freude“: „Sein Anzug stand ihm wunderbar. Noch nie hatte er sich so gut gefallen.“

Nicht allein Philippes Selbstwahrnehmung funktioniert in mannigfachen Variationen über sein Spiegelbild, auch die seiner Mitbewohnerinnen: Éliane, mit über dreißig ein „altes Mädchen“, verblasst neben ihrer strahlend schönen jüngeren Schwester, die allein ausgeht und zu viel Aspirin nimmt. Sie langweilt sich mit Philippe, während Éliane ihren Schwager heimlich liebt. Nach elf Jahren hat er ihr Geheimnis durchschaut, hält dies aber vor ihr geheim.

Seine Ehe empfindet er als Unglück, beginnend mit seinem Versagen in der Hochzeitsnacht. Sein Sohn ist ihm lange fremd, auf ergreifende Weise kommen sich die beiden näher. Mit staunenswerter Akribie beschreibt Green die Kippbewegungen zwischen Liebe und Verachtung, Disziplin und Leidenschaft.

Dabei hat er keinen Plan, lässt sich selbst vom Gang der Dinge überraschen. Treibgut sind alle Beteiligten, mehrmals wird die „unsichtbare Mauer, die alle Menschen umgibt“, durch Geständnisse und Aktionen eingerissen, ohne dass sich die längste Zeit an der platonischen Ménage-à-trois etwas ändert: „Mit der Geduld von Ameisen, die auf den Ruinen ihres verwüsteten Baus arbeiten, errichteten sie von neuem eine fiktive Ordnung.“

In seinem hochspannenden und gehaltvollen Nachwort scheint der Übersetzer fast ein wenig überrascht, dass sich der topografisch präzise wie stimmungsvolle Großstadtroman eines überflüssigen Menschen unter Heranziehung von Greens Tagebüchern auch anders lesen lassen könnte denn als Schwanengesang des Bürgertums: nämlich als uneingestandene Selbsterkenntnis eines Homosexuellen.

Dabei ist die Homosexualität als Subtext angelegt: Nicht nur in Philippes Selbstverliebtheit und Körperkult, in zwielichtigen Streifzügen und seinem erotischen Desinteresse an den Frauen seines Haushalts, sondern auch im Erschrecken über seine „unmännlichen“ Züge, fehlenden Mut und fehlende Manneskraft in der Stunde der Wahrheit, zu der ihn das „herrische und jähe Verlangen eines keuschen Mannes“ getrieben hat.

Julien Green wurde von seinem Freund Robert de Saint Jean davon abgehalten, hier deutlicher zu werden. Wohl nicht zufällig aber hat er Philippes Sohn Robert genannt.