Das Mädchen, das unter dem Tisch saß, nie auf dem Schoß

Peter Henisch in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 4)

In ihrem Gutachten zu Dolores Pratos im Jahr 1978 bei Einaudi in Turin eingelangtem Manuskript schrieb die damals für den Verlag lektorierende Autorin Natalia Ginzburg Folgendes: „Das Buch ist sehr schön. Es war 1250 Seiten lang. Ich habe es gekürzt. Jetzt sind es etwa 300.“

Man kann es sich gut vorstellen: Hier Natalia Ginzburg, die beim Schreiben und Überarbeiten ihrer eigenen Texte streng darauf bedacht war, nichts Überflüssiges stehen zu lassen; und da, vor ihr auf dem Schreibtisch, dieses ausufernde Opus einer Frau, die sich ihre eigene Kindheit erzählen, erklären, die Verborgenes und Verlorenes aufspüren und wiederfinden will, anscheinend ohne den geringsten Gedanken an so etwas wie Schreibökonomie.

„Ein bisschen kürzen und straffen wird dem Text guttun.“ Natalia Ginzburg war eine ehrenwerte Frau, aber mit diesem Urteil und ihren Eingriffen in den Text hat sie sich geirrt. Selbstverständlich hatte es Gespräche mit Frau Prato gegeben, etliche Sitzungen, in denen diese jedoch, aus Respekt vor der berühmten Kollegin, nicht zureichend protestiert haben dürfte. Dann war das Werk immerhin zwischen zwei Buchdeckeln erschienen, 1980, als Taschenbuch, aber Dolores Prato war nicht glücklich damit und hinterlegte das vollständige Manuskript in einer renommierten Bibliothek in Florenz.

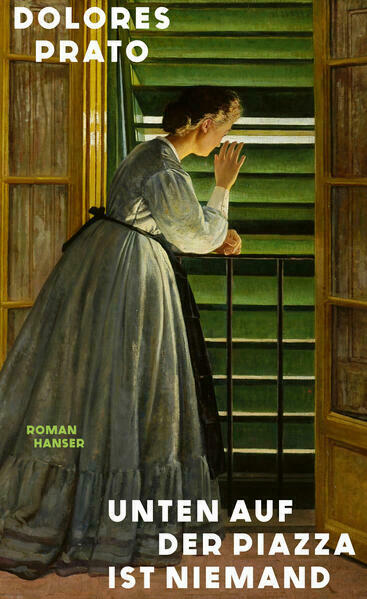

1983 ist Prato mit 91 Jahren gestorben. Die Publikation der vollständigen Fassung von „Unten auf der Piazza ist niemand“ (1997) hat sie nicht mehr erlebt. Jetzt liegt diese auch auf Deutsch vor, sorgfältig übersetzt von Anna Leube und ergänzt um ein Nachwort der deutschen Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinsky.

Prato erzählt darin die Geschichte eines Kindes, dessen Bewusstsein unter einem Tisch erwacht. Die Geschichte eines Kindes, das sich danach sehnt, aufgehoben, in den Arm genommen, überhaupt wahrgenommen zu werden. Eine Sehnsucht, die der Protagonistin ihr Leben lang bleiben wird. Auf der Suche nach der verlorenen und daher immer aufs Neue heraufbeschworenen Kindheit.

Ein unerwünschtes (überflüssiges) Kind, das von der Mutter, die bereits vier andere Kinder hat, bei entfernten Verwandten deponiert worden ist. In Treia, einer kleinen Stadt in den Marken. Der „Onkel“, offenbar ein geistlicher Herr, die „Tante“, seine Schwester. Das Haus, in dem sie wohnen, eine Casa del Beneficio, strahlt Kälte aus.

Dennoch versucht die Autorin Jahrzehnte später, jedes Detail dieses Hauses zu evozieren. Das Muster der Fliesen, auf denen das kleine Mädchen sitzt, die hart gewordenen Brotkrumen, die unter den Tisch gefallen sind, die Unterseite der Tischplatte, die Tischbeine, die Fransen des Tischtuchs. Und jedes Detail des Ortes, der dieses Haus umgibt. Das ist der Ort, zu dem sie gehört, ob sie will oder nicht, der Ort, der sie geprägt hat.

Die akribische Beschreibung von Haus und Ort – vielleicht ein Versuch, Halt zu finden. Als ob die Erwachsene einen Anker auswürfe in die Vergangenheit, um sich am Tau oder an der Kette, an der dieser Anker hängt, in die Kindheit zurück zu ziehen. Das ambivalente Gefühl dieser Kindheit gegenüber. Einer Kindheit gegenüber, die sie nicht loswird.

Sie hängt an der Kittelfalte der alten Tante, die sich kaum nach ihr umdreht, nie zu ihr herabneigt. Sie nennt sie versuchsweise Mama, aber das will die Tante nicht hören. „Man hat mich nicht ausgebrütet“, schreibt Dolores Prato. Das Fehlen der mütterlichen Wärme sei die Ursache von allem.

Niemand habe sie hochgehoben, auf den Schoß genommen, sie richtig angesehen. Das ist ein Gefühl, das ihr geblieben ist, der Basso continuo ihrer Lebensmelodie. Weit holt sie mit ihrer Geschichte aus, auf den fast tausend Seiten, die der Text nun umfasst; es vergehen – auch wenn nicht chronologisch erzählt wird – Jahrzehnte, aber unablässig kreist die Erinnerung um dieses Zentrum, diese leere Stelle, an der die Liebe fehlt. Die Basisliebe, die ein Leben in Schwung bringt.

Wenn Erwachsene das kleine Mädchen fragen, wie es heißt, antwortet es mit „nein“. Sie ist nun einmal da, sagt die Tante zum Onkel – aber anscheinend will sie gar nicht da sein. Sie isst nichts. Sie magert ab. Sie hat kaum mehr Gewicht. Ein Schatten von einem Kind. Wenn der Hund mit dem Schweif wedelt, fällt sie hin. Was tun? Die Tante will sie nach Loreto gebracht und in der Basilika auf die Stufe vor den Altar der Madonna gelegt haben, wo sie nach vielen Tagen zum ersten Mal „Hunger“ sagt. Die Muttergottes habe sie geheilt. Aber vielleicht hat sie eher der Doktor geheilt, Doktor Guerra, der der Tante geraten hat, dem Kind einen Löffel Eigelb mit Marsala vor die Nase zu halten. Was die Tante auch tut, mit Engelsgeduld. Das süße Angebot wird angenommen. Ist da nicht doch eine Spur von Zuwendung?

Trotzdem wird die Kleine noch lange nicht fest auf zwei Beinen stehen. Von einem Ungleichgewicht in ihrem Leben wird sie später, wenn sie groß ist, schreiben. Manchmal könnte sie immer noch auf der Stelle umfallen. Aber sie hat einen entscheidenden Beistand, den Heiligen Geist.

Und der ist zweifellos eine Stütze. Sie lebt (überlebt) ja in einem geistlichen Haus. Der Onkel, dessen schüchterne Liebe sie erst später begreifen wird, hat ihr ein Medaillon umgehängt. Darauf ist der Geist als Taube mit ausgebreiteten Flügeln zu sehen. Umgeben von Strahlen und der Inschrift „Veni Sancte Spiritus“ – etwas, was vielleicht nachhaltig wirkt. Noch aber ist sie ein Kind, das übersehen wird. Als junges Mädchen in einem katholischen Internat wird es ihr kaum besser gehen. Doch dann, als erwachsene Frau, will sie sich selbst wahrnehmen. Als Lehrerin in Privatschulen in Mailand und Rom, als Betreuerin eines psychisch kranken, jungen Mädchens, und – ja, schlussendlich auch – als Autorin.

„Ein riesiger Korb voller Leute, Ängste, Wunderdinge von Worten, die sich bewegten – das war die Stadt; ich schaute hierhin, ich schaute dahin, manchmal flüchtete ich, manchmal war ich entzückt und wusste nicht, dass ich unglücklich war ... Alles, was sich bewegte und in der Luft ertönte, war vielleicht das Leben. Zu jener Zeit hatten die wenigen Wörter, denen ich begegnete, alle ein Gesicht, doch das Leben hatte keins.“

„Dolores Pratos Sprache“, schreibt Übersetzerin Anna Leube, „ist in der italienischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts einzigartig.“ Diese Autorin erfindet keine Neologismen, sie treibt keine Wortspiele. Sie ist eher Spracharchäologin, die im Akt des Schreibens Material aus tieferen Schichten freilegt, das bis dahin verschüttet war – im eigenen so wie im kollektiven Bewusstsein. Sie geht der Sprache nach, in der sich die sozialen Unterschiede widerspiegeln.

„Letztlich bestand der Unterschied zwischen den Gesellschaftsschichten darin, ob man einen Spitznamen hatte oder nicht. Wir hatten keinen. Die Armen immer. Der wahre Name der Unterschicht, ob arm oder begütert, war der Spitzname: die Essenz des Individuums, das sich den Menschen enthüllt hatte, die dieses Individuum leben

sahen.“

„Alle regten sich auf über das Elend. Die einen sagten per la miseria oder auch managgia la miseria, andere porca miseria. Sie schimpften auf das Elend, um es noch übler zu beleidigen, blieb manchmal das porca, doch statt des miseria benutzten sie ein anderes Wort, das auch mit M anfing, und das war dann ein echter Fluch.“ (Kursivierungen P.H.)

In den volkstümlichen Worten spielt das gesprochene Wort die größte Rolle. „Der Ton“, schreibt die Prato, „war der Verstärker der Bedeutung. Er verlieh den Wörtern die ganze Verachtung, zu der ein Mensch fähig ist; du bist ein Ekel, marsch! Ich hatte das Wort nie benutzt; doch ein paar Mal äußerte ich es in den Monaten der deutschen Besatzung.“

Dolores Prato ist fast 70, als sie an ihrem Hauptwerk zu arbeiten beginnt. Schreibend verleiht sie den aufsteigenden Erinnerungen eine neue Bedeutung. Der Schweif des Hundes hat sie umgeworfen, ja, aber das sieht sie nun nicht als Niederlage, sondern als Erkenntnis. Der Name des Hundes, Sile, erweist sich als der Name eines Flusses. Eines Flusses, der ihr zum Sinnbild wird.

Überraschend ist, dass der Onkel seinem Hund den Namen dieses Flusses gegeben hat. Eines Flusses weit weg von Treia, im Norden. Das begreift die Protagonistin allerdings erst gegen Ende des Buches, als sie bereits 70 ist. Unversehens erwacht da eine etwas überraschende Liebe zu ihrem Onkel, an den sie sich anfangs nur als kalten, abweisenden Menschen erinnert hat. Eine Art nachgelieferte Liebe und ein Interesse an seiner Herkunft, über die er wenig oder nur vage gesprochen hat. Einer Herkunft, die sie sich nun zu vergegenwärtigen versucht. Die Poebene, „Land ohne Vertikalen, Land und Vegetation, die sich, kaum tauchen sie auf, schon im Wasser spiegeln“. Und der Fluss Sile, der nicht ins Meer mündet, sondern in vielen, sich durchs Deltaland verzweigenden Armen leise verschwindet.