Muskeln, Mütter, Mediziner

Nicole Scheyerer in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 4)

Er wolle ihr ja nicht zu nahe treten, beteuert der Betreiber des Fitnesscenters beim Einstellungsgespräch. Aber sein Team müsse den entsprechenden Lifestyle – Sportlichkeit, Wellness und Gesundheit – schon auch „verkörpern“. Die Bewerberin blickt noch verlegen auf ihren schwammigen Bauch und schon rutscht ihr die fatale Notlüge heraus: „Ich habe gerade erst entbunden.“

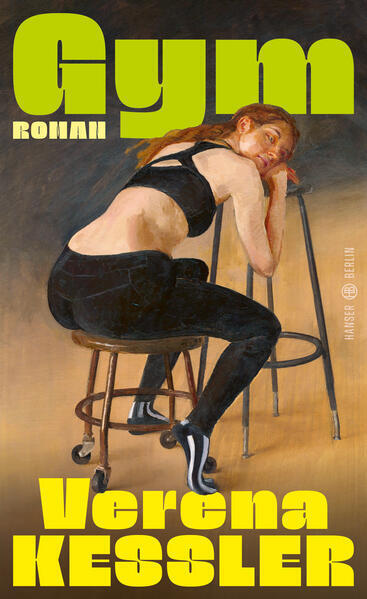

Bereits auf der ersten Seite von Verena Keßlers bissigem Roman „Gym“ katapultiert sich die Protagonistin in die missliche Lage, mit der sie als frisch angeheuerte Proteinshake-Mixerin fortan zu kämpfen hat – und gibt sie sich als alleinerziehende Mutter eines drei Monate alten Sohnes aus. Da ihr Kinder in Wahrheit aber ein Graus sind, erzählt die namenlose Zynikerin Mama-Baby-Gschichtln aus dem Internet nach.

Mit den Augen der Outsiderin führt die Leipziger Schriftstellerin ins MEGA GYM, einen „Palast aus glänzenden Oberflächen, ohne Staubkorn und Fingerabdruck“. Vom Tresen aus erschließt sich die Frau, die bis dahin nur über einen „Bürokörper“ und einen „Couchkörper“ verfügte, einen Kosmos, wo pfirsichförmige Hintern und breite Rücken der Lohn harter Workout-Stunden sind.

Bald nimmt Chef Ferhat („Ich bin Feminist“) die neue Angestellte unter seine Fittiche und erstellt ihr einen Trainingsplan. Während aus dem Spinning-Saal der Ruf „Are you ready, bitches?“ ertönt, staffiert sich die Fake-Mum mit figurbetonten Leggings und Crop Top für mehr Trinkgeld aus.

Der satirische Biss in Keßlers drittem Roman, der sich von der Milieustudie zum Psychodrama steigert, ist klug dosiert, die Figuren sind scharf, aber nie klischeehaft gezeichnet. Und die Ich-Erzählerin nähert sich in den verspiegelten Kraftkammern immer mehr an das dominante Körperideal an – anfangs noch zögerlich, im Zuge ihres Muskelaufbaus aber mit wachsender Überzeugung.

Schweißflecken an den Rändern eines Tops wären doch „das Ehrlichste, was ein Körper von sich preisgeben kann“, sinniert die Protagonistin an einer Stelle. Dass sie Dreck am Stecken hat, wird spätestens durch die Erwähnung einer Bewährungshelferin klar. Spannend führt das schmale Buch ihre Arbeit im Fitnesscenter parallel mit Erinnerungen an ihr Vorleben als Karrierefrau und zieht beide Handlungsstränge immer mehr an.

Gleichzeitig Kind, Fulltimejob und durchtrainierter Pre-Baby-Body? Auch wenn „Gym“ um diese kaum erreichbare Trias kreist, verzichtet die Autorin auf den feministischen Zeigefinger. Das Problem wird hier weniger in gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen verortet als in Konkurrenz und Erfolgsdruck generell.

Mit viel Gespür zeichnet Keßler den narzisstischen Kick der Selbstoptimierung nach, der das Gewicht der Hanteln beständig steigert und bald keine Grenzen mehr kennt. Als die Mucki-Manie schließlich völlig aus dem Ruder läuft, erinnert das ein bisschen an den Film „The Substance“, in dem Schauspielerin Demi Moore als gefeuerte Aerobic-Trainerin zur monströsen Figur mutiert. Leider ist das Ende von „Gym“ ebenso schwach, wie das Finale des Horrorstreifens überdreht.

Was sagt die permanente Beschäftigung mit dem eigenen Körper über unseren Geist aus? Offenbart sie vielleicht eine hysterische Persönlichkeit? Die Literaturwissenschaftlerin in Daniela Dröschers neuem Roman „Junge Frau mit Katze“ wirkt zunächst eher hypochondrisch.

Dröschners autofiktionaler Roman „Lügen über meine Mutter“ (2022) wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert und wird derzeit verfilmt. Im Mittelpunkt der in den 1980ern angesiedelten Story steht das wunschlose Unglück der übergewichtigen Heldin. Ihre Tochter Ela schildert mal aus kindlicher, mal aus erwachsener Sicht, wie ihre „dicke“ Mutter von Schuld- und Schamgefühlen geplagt und von ihrem Ehemann gedemütigt wird.

Das Cat-Lady-Buch liefert nun eine Art Fortsetzung. Am Ende ihres Doktoratsstudiums leidet Ela plötzlich unter Schmerzen und Zuständen, die von diversen Ärzten unterschiedlich diagnostiziert werden. „Der Körper scheint mich nicht loszulassen, der fasziniert mich, weil er ein Eigenleben, eine eigene Sprache hat, die wir zumeist schlecht verstehen“, meinte die Schriftstellerin in einem Interview.

Wer kennt das nicht: In einer angespannten Lebensphase tauchen Wehwehchen auf, zuerst sporadisch, dann immer nagender. Während man sich noch mit „Kommt bloß vom Stress!“ beschwichtigt, spuckt Dr. Google schon Fachbegriffe für die schlimmsten Pathologien aus. Dräut eine bösartige Krankheit oder zwickt nur der Wunsch nach Entlastung und Prokrastination? Für Ela wird der Körper zur Büchse der Pandora, aus der jederzeit Unheil strömen kann.

Mit ihrem Roman unternimmt Dröscher eine leicht selbstironische Zeitreise in ihre Zwanziger, als sie noch keine literarische, sondern eine akademische Laufbahn anstrebte. Auch die Ich-Erzählerin hat ihre Dissertation über Yōko Tawada verfasst. Die den einzelnen Kapiteln vorangestellten Gedichte der japanischen Schriftstellerin drücken jene Gelassenheit aus, die Ela fehlt.

Gegen das „ausdrückliche Verbot“ ihrer Psychotherapeutin sucht Ela immer wieder Rat bei ihrer Mama. Brav befolgt die Tochter deren Gebote „Zum Arzt!“ und „Ausruhen!“, aber weder Medikamente noch Bettruhe mit Kater Sir Wilson helfen. Über den Charakter der schnurrhaarigen Titelfigur verrät das Buch leider nur wenig.

In Einschüben, die in anderer Typografie gesetzt sind, reflektiert die Autorin die Beziehung zur eigenen Mutter. Lesen und Schreiben haben ihr einst bei der Befreiung aus den unglücklichen familiären Verhältnissen geholfen. Eine Stärke von Dröschers letztem Buch lag darin, wie sie das weibliche Schlankheitsideal mit dem Thema Klassenscham und patriarchale Macht verband; ihr jüngster Roman indes hat mit Sozialkritik wenig am Hut.

„Den eigenen Körper, so viel hatte ich inzwischen verstanden, konnte man nicht überlisten. Früher oder später fand er heraus, ob man ihn wirklich respektierte oder bloß so tat“, erkennt die fiebernde Heldin. Während sich die Kranke zusehends isoliert, findet ihre geschiedene Mutter neue Hobbys und verreist.

In „Lügen über meine Mutter“ wurde das Bodyshaming als Strategie entlarvt, mit der der Vater vom eigenen Versagen ablenkt. In „Junge Frau mit Katze“ nun erweisen sich die körperlichen Beschwerden der Tochter als Symptome für deren Selbstzweifel als Akademikerin.

Die schnörkellose Sprache und die abwechslungsreiche Komposition des Romans erlauben eine schnelle Lektüre. Dennoch hätte es nicht geschadet, hätte die Protagonistin die richtigen Tabletten und ihre literarische Berufung bereits hundert Seiten früher entdeckt.

Wie schon der Titel andeutet, handelt auch der voriges Jahr im niederländischen Original erschienene Roman „Autobiografie meines Körpers“ von realem Leben. Sogar ein Kinderfoto der Autorin wird auf dem Buchdeckel sichtbar, nimmt man den durchlöcherten Umschlag ab.

In ihrer belgischen Heimat wurde die heute 36-Jährige durch ihr aufsehenerregendes, 2016 erschienenes Debüt „Und es schmilzt“ mit einem Schlag berühmt. Der Roman lag ein Jahr lang auf Platz eins der Bestsellerliste, wurde mittlerweile in 15 Sprachen übersetzt, für die Leinwand adaptiert und handelt von einem düsteren Dreiecksdrama unter Kids aus der flämischen Provinz, die sich in ein traumatisierendes Spiel um Macht und Gewalt verstricken.

Mit ihren alkoholkranken Eltern musste die weibliche Protagonistin namens Eva schon damals fertig werden. Spits jüngster Roman kreist in erster Linie um Lizes Verhältnis zur unnahbarer Mutter, die ihre Weinkanister versteckt und heimlich trinkt. Die Handlung setzt ein, als die vier Geschwister bereits ihr eigenes Leben führen. An einem Dezembertag teilt ihnen ihre Mutter plötzlich per E-Mail mit, dass sie ein Geschwulst in der Speiseröhre hat.

Die fortschreitende Krebserkrankung bestimmt den Verlauf des Romans, dessen Kapitel nach Monaten gegliedert sind. „Mama, sage ich, wir müssen anfangen, miteinander zu reden, ich denke, wir haben noch nie einfach ehrlich miteinander geredet“, stößt die erschütterte Tochter am Telefon hervor; und obwohl die Erkrankte einwilligt, wird dieses Gespräch erst an ihrem Sterbebett stattfinden.

Für ihr introspektives Buch taucht Spit tief in die Gefühlswelt ihrer Jugend ein. Harmlose Aufzeichnungen aus ihren Teenie-Tagebüchern machen deutlich, wie stark sie die familiären Spannungen ausgeblendet und verdrängt hat. Aber das Schreiben, und sei es nur ein Satz pro Tag, zählt: Wie auch bei Dröscher erlaubt die Niederschrift der eigenen Gedanken die Loslösung von der sprachlosen Mutter.

Bezeichnenderweise dauert es fast bis zur Hälfte des 400 Seiten starken Romans, bis auch die leiblichen Erfahrungen der im Schatten der Mutter stehenden Ich-Erzählerin in den Fokus geraten. Und es zeigt sich, dass Spit nicht unverdient zum Shootingstar aufstieg: Ob sie von Malheurs mit Tampons oder von ihrer Diabetes schreibt, stets gelingen ihr originelle Assoziationen und Bilder, ohne gestelzt zu wirken. Ihr Sexleben hingegen bleibt blass, aber dem sind ohnehin nur einige wenige Seiten gewidmet.

Die Tochter schreibt sich alles Schwere von der Seele, wirkt am Ende versöhnt. Ob man über die Strapazen von Care-Arbeit und die ständigen Sorge um dahinsiechende Angehörige lesen will, hat wohl mit der eigenen Lebenssituation zu tun: Spits Roman ist einer, der einen trösten oder belasten kann.

Geradezu lebensfroh im Vergleich mit den anderen hier besprochenen Neuerscheinungen erscheint Verena Güntners „Medulla“. Der Roman der Berliner Autorin und Schauspielerin besteht aus drei miteinander verwobenen und für sich lesbaren Erzählungen. Das Leben der drei miteinander bekannten Protagonistinnen dreht sich um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Selbstbestimmung.

Der Titel ist ein Begriff aus der Anatomie und bezeichnet das Rückenmark. Der Roman will also zum Kern der Empfindungen vorstoßen, tastet sich in einem legeren Stil und mit vielen Dialogen erst langsam an tieferliegende Gefühle heran. In der ersten Geschichte trägt sich der Musiker Hans, eine Art erdiger Hedonist, mit dem Gedanken, sein neues Album „Medulla“ zu betiteln. Die weibliche Hauptfigur Siv genießt die flotten Dreier mit ihm und dessen Freundin Hanna, fühlt sich dem Paar aber ebenso wenig verpflichtet wie ihrem Partner Jan, der um vieles älter ist und die Rechnungen bezahlt.

Als Siv schwanger wird und abzutreiben plant, kann es Jan nicht fassen, dass ihm kein Mitspracherecht zukommt. Ähnlich ergeht es David in der zweiten Story, der doch für die künstliche Befruchtung seiner Frau Leyla „in kleine Schälchen gespritzt“ hat. Auch Leylas Chefin Esther ist schwanger, aber ihr Softie-Freund entwickelt weit mehr Gefühle als sie. Esther selbst kann sich ein Leben „im Dienst einer Sache […], die unablässig braucht und fordert“, kurzum: ein Leben als Mutter, nicht vorstellen.

So viel es auch um warme Körper gehen mag, Güntners Frauenfiguren bleiben kalt. Ihre Autonomie verlangt Grenzen, und diese ziehen sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Kinderwunsch bleibt den Männern, die so ihre Abhängigkeit von ihren Partnerinnen realisieren.

Wohin sind die Zeiten, als Pop-Moderatorin Charlotte Roche tabulos und frech in „Feuchtgebiete“ eindrang? Gibt es denn keine deutschsprachige Autorin, die sich Sex in der Menopause so geil wie Miranda Julys „Auf allen vieren“ fantasieren kann? Einzig „Gym“ hält ein wenig mit deren Drive mit, endet aber in selbstzerstörerischen Exzessen. Für Leib und Seele bieten die herbstlichen Romane Katharsis, Trauer und Läuterung an. Ihre Seiten schlägt man am besten in Begleitung einer Schale Kamillentee und einer Wärmflasche auf.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: