Abgeschlagene Köpfe, schiefe Nasen, überzählige Füße

Klaus Nüchtern in FALTER 7/2025 vom 12.02.2025 (S. 24)

Für das Fotoshooting mit Wolf Haas hat sich der Falter vertraglich die Erlaubnis gesichert, den Autor im Kabinett 6 des Kunsthistorischen Museums ablichten zu dürfen -ohne Stativ und zusätzliche Lichtquellen, was Fotograf Heribert Corn unruhig hat schlafen lassen. Die Ausleuchtung des Raums ist dann aber besser als erwartet, und bis die ersten Besucher auftauchen, dauert es gut 20 Minuten.

Den Grund für die Wahl der Location findet man in "Wackelkontakt", dem jüngsten Roman von Haas, in dem der Autor zahlreiche Verweise auf die Kunstgeschichte eingewoben hat. So legt einer der beiden Protagonisten nicht nur leidenschaftlich Puzzles, die berühmte Gemälde zeigen, er teilt seinen Nachnamen auch noch mit dem niederländischen Zeichner M.C. Escher. Des Weiteren finden einige Werke des italienischen Malers Parmigianino (1503-1540) Erwähnung, von denen das wohl bekannteste eben in besagtem Saal des Wiener Kunsthistorischen Museums hängt.

"Wackelkontakt" ist in einer Startauflage von 100.000 Stück Anfang Jänner erschienen und wurde im deutschsprachigen Feuilleton einhellig und überschwänglich gelobt: "Der lustige Sohn der Avantgarde", so urteilte etwa Axel Rühle in der Süddeutschen Zeitung, garantiere eine "große Lesegaudi". Voraussetzung ist freilich, dass man sich auf Haas' literarisch so komplexe wie formal avancierte Versuchsanordnung einlässt: Wenn sich die beiden Hauptfiguren, ein professioneller Trauerredner und ein Mafia-Kronzeuge mit neuer Identität, ihrerseits in der Lektüre von Romanen verlieren, in denen sie selbst wiederum als Protagonisten figurieren und Aber genug. Es ist, wie gesagt, ein großer Spaß und ziemlich kompliziert.

Falter: Herr Haas, nach dem Fotoshooting im Kunsthistorischen Museum drängt sich die Frage auf: Besitzen Sie eine Jahreskarte? Wolf Haas: Ja. Vor vielen Jahren bin ich im Rahmen einer Fernsehproduktion Backstage der Direktorin Sabine Haag begegnet, und mir ist nichts Besseres eingefallen als zu sagen: "Ich habe sogar eine Jahreskarte." Worauf sie geantwortet hat: "Und nützen Sie die auch?" Da wurde mir bewusst, dass die Jahreskarte vor allem den Wunsch belegt, öfter ins Museum zu gehen. Der Alltag ist dann wieder dagegen. Jetzt habe ich mir allerdings wieder eine besorgt, weil ich, während ich an "Wackelkontakt" schrieb, dort öfter vorbeigeschaut habe.

Sie haben dort recherchiert?

Haas: Nicht wirklich. Es war einfach ein netter Auftakt, vor dem Schreiben kurz ins Museum zu gehen. Da war ich dann gut eingestimmt. Als Student habe ich mir einmal ein Buch über Manierismus gekauft, auf dessen Cover Parmigianinos "Selbstbildnis im Konvexspiegel" abgebildet war. Erst gegen Ende der Arbeit an meinem Roman bin ich draufgekommen, dass das "Selbstbildnis" im Kunsthistorischen Museum hängt.

Sie haben Sprachwissenschaft studiert. Wie sind Sie da auf den Manierismus gestoßen?

Haas: Mich hat die Frage interessiert, inwiefern man in der Literatur die Wirklichkeit abbilden kann. Als Gegenbegriff gibt es eben den Manierismus, dem der Verdacht anhaftet, er würde nur in der selbstgefälligen Vorführung der eigenen Virtuosität bestehen. Ich selbst habe da eine ziemlich klare Meinung, nämlich dass die vermeintlich stilisierten Darstellungen eigentlich die realistischeren sind, weil sie die eigene Gestaltung nicht verbergen wollen, sondern offen thematisieren. Der Inbegriff davon ist eben Parmigianinos "Selbstbildnis im Konvexspiegel". Als Autor höre ich oft verwunderte Fragen à la "Wie sind Sie denn da draufgekommen?". Das ist in etwa so, als wollte man Parmigianino fragen: "Warum haben Sie keinen normalen Spiegel genommen?"

Was ist eine "normale" Darstellung?

Haas: Genau das ist die Frage. Wie werden Menschen in der Literatur dargestellt? Mein Lieblingsbeispiel sind die Stimmen. Romanfiguren haben meistens entweder sonore oder Fistelstimmen, einfach, weil es für das ganze Spektrum dazwischen keine Begriffe gibt. Ähnliches gilt für die Beschreibungen von Gesichtern, die erstens stinkfad sind und die ich mir, zweitens, trotzdem nicht vorstellen kann.

Ist es für Sie während des Schreibprozesses überhaupt wichtig zu wissen, wie eine Figur aussieht?

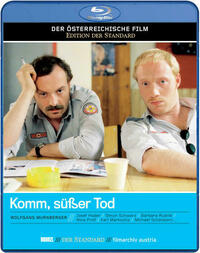

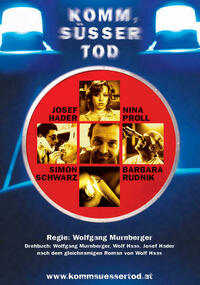

Haas: Das Aussehen spielt für mich meist keine Rolle. Ich möchte bloß, dass es eine prägnante Figur ist, die man sofort identifizieren kann, und ich hasse es auch als Leser, wenn ich Figuren verwechsle. Also muss man Markierungen setzen und zum Beispiel einprägsame Namen verwenden. Bei "Komm, süßer Tod" hatte ich das Problem, dass es so viele Rettungsfahrer gibt. Wie soll man die alle unterscheiden können? Ich habe mich damit gerettet, dass ich einem den Spitznamen "Junior" verpasst habe. Und wenn der schon Junior heißt, so dachte ich, muss er auch ein Vaterproblem haben - das dann schlussendlich den ganzen Mord-Plot hervorgebracht hat.

Es gibt eine Standarderzählung von Schriftstellern, der zufolge die Figuren ein Eigenleben entwickeln und den Gang der Handlung bestimmen. Ist da was dran? Haas: Nein, das ist ein Mythos: "Die Figur erzählt mir die Geschichte." Es ist eher eine Frage der Logik, dass man einer Figur, die man in eine gewisse Richtung gestaltet hat, nicht mehr alles andichten kann.

Sie sind sicher mit dem Schaffen von Oulipo (Akronym von: L'Ouvroir de Littérature Potentielle, Red.) vertraut, einer Gruppe von Schriftstellern, der unter anderem Raymond Queneau, Georges Perec oder Italo Calvino angehörten?

Haas: Ja, solche Autoren waren für mich als Student eigentlich der Grund dafür, dass ich mich überhaupt fürs Schreiben interessiert habe. Wobei ich eigentlich noch mehr Nouveau Roman gelesen habe, also etwa Claude Simon. Mich hat das alles fasziniert, und je manierierter, umso besser. Irgendwann bin ich aber an ein totes Ende gelangt. Ich würde zum Beispiel jede Wette eingehen -und die auch gewinnen! -, dass die besten Gedichte von Ernst Jandl jene sind, bei denen er sich nicht an die Regeln der Konkreten Poesie gehalten hat. Die Strenge der Avantgarde ist ein sehr guter Ausgangspunkt, damit man sich nicht einbildet, man könne irgendwelche Gschichtln erzählen. Man muss da durchgehen, sich davon aber auch wieder lösen. Ich habe Perecs Roman, in dem der Buchstabe "e" nicht vorkommt ("La Disparition", in der deutschen Übersetzung von Eugen Helmlé: "Anton Voyls Fortgang", Red.) nie gelesen, und zwar aus bloßem Neid, weil ich die Idee so genial fand. Aber es ist dann doch auch ein Witz, der schnell erzählt ist.

Die Art von Konzeptkunst, zu der man eben gar kein Bild mehr braucht?

Haas: Deswegen habe ich mir zu "Wackelkontakt" auch gar kein Konzept gemacht, sondern -in der Annahme, dass es sich eh nicht ausgehen wird -einfach drauflosgeschrieben. Dabei gab es aber immer wieder schwere Sonderprüfungen -ganz wie bei einem Computerspiel.

Zum Beispiel?

Haas: Das Hauptproblem bestand darin, sich Situationen auszudenken, in denen man ein Buch liest. Jetzt muss der Protagonist aber einmal nach Italien fahren, und wenn er am Lenkrad sitzt, kann er nicht lesen. Also habe ich ihn die Hörbuchfassung aufs Autoradio runterladen lassen. Ich war sehr erleichtert, dass das mittlerweile geht. Überhaupt bestand die größte Schwierigkeit darin, die Leser bei der Stange zu halten. Die werden ja ständig dazu gezwungen, von der eigentlichen Romanhandlung in jene des Buches zu switchen, das die Hauptfigur gerade liest. Und da ist mir -sozusagen als kleiner Wegweiser durchs Buch - das Bild von M.C. Escher eingefallen, auf dem sich zwei Hände gegenseitig zeichnen.

Sie haben sicher Douglas Hofstadters Kultbuch "Gödel, Escher, Bach" im Regal stehen? Haas: Das habe ich mir jetzt antiquarisch noch einmal gekauft. Wobei es mittlerweile selbst als vollkommen antiquiert gilt, weil es von der Entwicklung der KI überholt wurde.

Haben Sie es seinerzeit gelesen? Haas: Na ja, wie man solche Bücher halt gelesen hat.

Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu blöd bin für dieses Buch. Worum geht 's darin überhaupt?

Haas: Unter anderem um den Punkt, an dem die Rationalität ins Irrationale kippt. In diesem Zusammenhang kommen mir oft die Szenen aus Wildwestfilmen in den Sinn, wo sich die Kutschenräder gegen die Fahrtrichtung drehen, weil das Auge bei 24 Bildern pro Sekunde entscheiden muss, welche davon es wahrnimmt, und die näherliegende Möglichkeit wählt - wodurch ein Eindruck entsteht, der mit dem Wissen um die Realität nicht vereinbar ist. Mir ging es aber nie darum, eine Exegese zum Werk von M.C. Escher zu liefern, das war wirklich nur als kleine Lesehilfe gedacht.

Sowohl auf M.C. Escher als auch auf Parmigianino wird in Ihrem Roman aber doch auffallend häufig verwiesen?

Haas: Wenn man so eine Art von Buch schreibt, dann ist das eine Kampfansage gegen den Realismus. Als Claus Peymann Burgtheaterdirektor wurde, meinte er in einem Interview: "Wenn man in so einen alten Kasten reingeht, hat das erstmal etwas Lähmendes." So ähnlich geht es mir mit der Romanform. Das ist auch so ein alter Kasten, in dem wahnsinnig viel nicht erlaubt ist. Man kann zum Beispiel keine wirklich realistischen Dialoge schreiben. Wenn man die Figuren so reden lässt, wie Menschen tatsächlich sprechen, wird das jeder als vollkommen unrealistisch und als Versagen des Autors empfinden. Mein Buch steckt aber voller Dinge, die man eigentlich nicht machen darf, und zeigt zugleich, dass es ja doch geht. Suggestive Titel wie "Konvexspiegel" oder "Die Madonna mit dem langen Hals" sollen die Leserinnen und Leser in erster Linie auf einen anderen Realismus einstimmen, wo dann irgendwann auch die Zeit ein bisschen anders läuft. Zu dem im Buch erwähnten überzähligen Fuß in Brueghels Gemälde "Bauernhochzeit" ist mir leider erst nach Drucklegung aufgefallen, dass auch im Hintergrund von "Die Madonna mit dem langen Hals" ein überzähliger Fuß herumsteht. Das hätte ich doch zu gerne noch eingebaut. Hat natürlich alles mit dem Ende des Buches zu tun, das wir hier nicht verraten wollen.

Die motivischen Häufungen sind aber schon auffällig: abgeschlagene Köpfe -etwa jene von Johannes dem Täufer und Holofernes - spielen in "Wackelkontakt" eine nicht unbedeutende Rolle.

Haas: Johannes den Täufer finde ich alleine schon deswegen spannend, weil ich ja selbst ständig damit beschäftigt bin, Romanfiguren zu taufen, und weil das Taufen einen der interessantesten Sprechakte überhaupt darstellt. Dass ausgerechnet dem Täufer der Kopf abgeschlagen wird, finde ich schon bemerkenswert. Und als professioneller Trauerredner hat mein Protagonist, Franz Escher, auch etwas mit einem Schriftsteller gemein: Beide tragen zur Herstellung von Gefühlen bei, die sie selber nicht haben. Ich liebe den Satz von Flaubert: "Es ist nicht der Trinker, der die Trinklieder schreibt -aber auch nicht der Abstinenzler." Wenn wieder einmal ein Richtungsstreit in der Literatur oder der Kunst ausgefochten wird, werden immer klare Positionen bezogen. Ich bin aber der Meinung, dass es die nicht gibt. In der Reinform sind der naive Abbildrealismus und die vollkommene Selbstbezogenheit des Manierismus beide uninteressant. Man muss die feindlichen Lager -naive Gschichtldrucker und nervige Virtuosen - aufeinanderjagen, damit sie Federn lassen.

Und es sollte dabei etwas herauskommen, was einen selbst überrascht, oder?

Haas: Das wäre der Wunsch. Man muss sich halt leider wahnsinnig oft entscheiden, weil man vielleicht zwei Kapitel hat, die für sich genommen super sind, aber nicht zusammenpassen.

Dann muss man ein bisschen kaltherzig sein und eines raushauen?

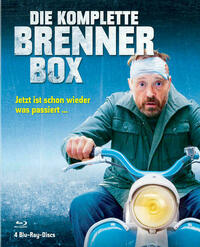

Haas: Oder man baut ein Kapitel ein, das die beiden verbindet, und kommt dabei drauf, dass das Notkapitel so gut ist, dass man die beiden alten wegschmeißen kann. Das ist mir schon passiert und gehört zum Beglückendsten, was einem beim Schreiben widerfahren kann. Für den ersten Brenner-Roman, in dem ein Tankstellenbrand vorkommt, habe ich einen Feuerwehrmann interviewt, der ganz super erzählt hat, bloß dass ich die Kassette mit dem Interview in einem klassischen Akt der Selbstsabotage bereits am nächsten Tag verloren hatte. Also habe ich mich in einer Mischung aus Zorn und Verzweiflung hingesetzt und das Gespräch nach dem Gedächtnis runtergeschrieben. Und ich bin überzeugt davon, dass es dadurch viel besser geworden ist.

Selbstsabotage als Optimierungsstrategie. Fehlleistungen spielen eigentlich in allen Ihren Romanen eine wichtige Rolle. Haas: Echt?

Ja. Jemand versteht etwas falsch oder spricht etwas falsch aus und muss erklärt bekommen, dass man das "ui" in Duisburg als "ü" ausspricht.

Haas: Duisburg kommt nur deswegen vor, weil die Mafia dort 2007 tatsächlich ein halbes Dutzend Leute erschossen hat. Ich habe grundsätzlich extreme Skrupel, eine Art von Auskennertum zu behaupten, über das ich nicht verfüge, und es stört mich auch total bei anderen Autoren, wenn ich merke, dass die etwa Wiener Lokalkolorit zu fingieren versuchen, indem sie schnell drei Kaffeehäuser googeln. Wenn ich eine Figur an Orte schicken muss, die ich nicht kenne, bemühe ich mich immer, sie an Nebenschauplätzen auftreten zu lassen, die nicht im Reiseführer stehen. Genauso, wie ich kein aus zweiter Hand erworbenes Idiom verwenden möchte.

Was machen Sie dann mit der Figur eines italienischen Mafioso, der sich in Deutschland oder Österreich eine neue Identität aufbauen muss? Haas: Wenn ich den schon reden lassen muss, dann soll er wenigstens ein sehr besonderes Deutsch sprechen, das er in Italien im Gefängnis gelernt hat und das natürlich ich erfunden habe.

Das Spiel mit dem Unperfekten erstreckt sich bei Ihnen auch aufs Körperliche. In "Wackelkontakt" heißt es einmal, dass gerade Nasen bei Männern schlicht lächerlich seien.

Haas: Ganz unabhängig von Nasen bin ich der Überzeugung, dass die Erfüllung von Idealen schnell in die Langeweile kippt und das Abweichende und Fehlerhafte interessant wird. Das gilt auch für die Sprache. Die Kunst ist ständig mit Perfektionierung befasst, leidet dann aber wieder unter einem Zuviel an Ebenmaß. Dann werden Figuren eingeführt, die im Dialekt reden. Der Schöngeist muss ständig das Volk beklauen, damit er nicht vor Fadesse stirbt.

Zum Beispiel im Austro-Pop, der im Roman mit Georg Danzers "Ruf mi ned au" als

Klingelton vertreten ist. Mögen Sie Danzer? Haas: Danzer und Ambros befanden sich jedenfalls auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, als ich 13 war. Für mich waren das die ersten richtig guten Songtexte, die mir untergekommen sind. Das galt allerdings auch für Udo Lindenberg, dessen Lieder ich alle auswendig konnte. Ich kann mich allerdings noch daran erinnern, als "Da Hofa" vom Ambros herauskam. Da war ich elf Jahre alt und habe mit meinem älteren Bruder gestritten, weil ich als Salzburger Bergbewohner das Wienerische nicht verstanden habe und fest davon überzeugt war, dass Ambros auf Englisch singt.

Apropos "Ruaf mi ned au": Sie haben seit unserem letzten Interview Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer geändert. Sind Sie generell öffentlichkeitsscheu?

Haas: Der Grund war, dass ich gerade "Eigentum", ein Buch über meine Mutter, geschrieben hatte und da keine Lesungen gemacht und keine Interviews gegeben habe. Das war keine pathetische Entscheidung, ich hatte bloß keine Lust, die Frage zu beantworten, ob das Grab meiner Mutter tatsächlich 1,7 Quadratmeter misst, weil einer nachgemessen hat. Das wäre mir dann doch etwas zu viel gewesen.

Wenn ein neuer Roman von Ihnen erscheint, machen Sie alles mit, was man zu tun hat, verschwinden danach aber auch wieder. Haas: Ich verstecke mich nicht und rede auch gerne über Literatur, bin aber auch kein Gesellschaftslöwe.

Kommentare zur Weltlage und Tagespolitik geben Sie aber keine ab -weil Sie gar nicht mehr gefragt werden?

Haas: Das ist tatsächlich so. Es erscheinen immer wieder irgendwelche Aufrufe, wo ich mir denke: Die hätte ich eh auch unterschrieben, aber es hat mich niemand gefragt. Es ist mir allerdings nicht unrecht, weil ich die Wirksamkeit solcher Appelle schon realistisch einschätzen kann.

Es geht recht leicht: Wenn man zweimal Nein sagt, wird man nie wieder gefragt.

Haas: Das stimmt absolut. Als ich nach drei, vier Brenner-Romanen eine gewisse Bekanntheit erlangt hatte, wurde ich ständig gefragt, ob ich als ehemaliger Werbetexter die Wahlslogans der Parteien kommentieren oder den Bundeskanzler interviewen will. Das habe ich immer abgelehnt, weil meine politische Meinung nicht besonders originell ist und weil ich weiß, dass sich die Kickl-Anhänger nur bestätigt fühlen, wenn unsereiner was gegen sie sagt. Also warum soll ich ihnen den Gefallen machen?

Als einfacher Staatsbürger möchten Sie sich nicht artikulieren?

Haas: Das tu ich schon auch. Ich habe zum Beispiel mit meinem Cover-Designer Josef Perndl die Spendenwerbung fürs Neunerhaus gemacht: Obdachlosigkeit beenden. Das ist etwas ganz Konkretes, das kann ich, und da erfülle ich gerne meine staatsbürgerlichen Pflichten. Aber ich bin kein Freund des Brusttons der Überzeugung und ziemlich allergisch gegen Biertischpolitiker, die einem nach vier Krügeln erklären, wo's langgeht.

Sitzt, passt, wackelt und hat Luft

Klaus Nüchtern in FALTER 1-2/2025 vom 08.01.2025 (S. 29)

Obwohl Wolf Haas seine Bekannt-und Beliebtheit vor allem den Kriminalromanen verdankt, mit denen er seit bald drei Jahrzehnten eine so große wie enthusiastische Leserschaft versorgt, muss er zugleich als einer der innovativsten Schriftsteller des Landes gelten, den eine genuine Liebe zum Experiment umtreibt. Bereits in den erwähnten Krimis um den Ermittler Simon Brenner beschränkte sich der gebürtige Pinzgauer nicht darauf, Genrekonventionen zu erfüllen, sondern etablierte zugleich einen neuen, bald als "Haasisch" identifizierten Ton, der die Kolloquialismen, Redundanzen und Auslassungen gesprochener Sprache in einem hochartifiziellen Idiom amalgamierte. Er habe, so gestand der Autor in einem Interview anlässlich des Erscheinens des jüngsten Brenner-Romans "Müll" (2022), "einen kindlichen Trotz gegen das gut Gemachte".

Wie dieser Trotz gegen das gut Gemachte nichtsdestotrotz gute Literatur generiert, hat Haas mit einer Reihe von Büchern bewiesen, die jenseits des Krimi-Genres angesiedelt sind; zuletzt etwa mit dem fulminanten "Eigentum" (2023), in dem er mit an Pietätlosigkeit grenzender Chuzpe der gerade von allen abgemolkenen Autofiktion - Sub-Genre: Mutter-Roman -neue Facetten abgewonnen hat.

Mit dem soeben erschienenen "Wackelkontakt", einer Art metafiktionalem Thriller, setzt Wolf Haas sein Œuvre konsequent fort. Bereits mit "Das Wetter vor 15 Jahren" (2006) hatte er ein Werk augenzwinkender Autoreferentialität vorgelegt, bestehend aus einem einzigen Gespräch, das die Literaturkritikerin einer deutschen Zeitung mit einem Autor namens Wolf Haas über dessen jüngsten Roman mit dem Titel "Das Wetter vor 15 Jahren" führt.

Sechs Jahre später wird der echte Wolf Haas, der soeben die "Verteidigung der Missionarsstellung" veröffentlicht hat, vom Redakteur einer Wiener Wochenzeitung gefragt, wie lange es dauern werde, bis sein jüngster Roman mit den Gemälden M.C. Eschers verglichen würde. Antwort: "Bis zum nächsten Mittwoch, wenn der neue Falter erscheint."

Ein Protagonist aus "Wackelkontakt" heißt nun tatsächlich Escher, Franz mit Vornamen. Bereits nach drei Seiten wird die Referenz auf seinen Namenspatron in einer Rückblende aufgelöst: Zu seinem 19. Geburtstag bekommt der Escher Franz nämlich ein Puzzle mit einem der bekanntesten Motive des niederländischen, für seine Darstellung unmöglicher Gegenstände und Architekturen berühmten Grafikers M.C. Escher (1898-1972) geschenkt. Es zeigt zwei einander zeichnende Hände und löst beim Beschenkten eine nachhaltige Obsession für tausendteilige Puzzles aus, insbesondere solche mit berühmten Gemälden der Kunstgeschichte.

Das für Eschers Bilder charakteristische Spiel mit Selbstbezüglich-und Selbstähnlichkeit ist auch Haas' jüngstem Roman zugrunde gelegt, dessen Titel darüber hinaus auf ein konstitutives Prinzip von dessen Prosa verweist; nämlich jenes, Störungen als kreative Produktivkraft zu nutzen - sei es auf der idiomatischen Ebene oder auf jener der Romanhandlung. Bei Haas, der sich hierin als wahrer Fehlleistungsaficionado erweist, laboriert der Informationstransfer, ja die Sprache selbst an einem permanenten Wackelkontakt. Weil aber der Escher Franz, der in "Wackelkontakt" einen ebensolchen ganz unmetaphorisch behoben wissen will, aufgrund einer Verwechslung von Stummtaste und Türöffner auf seiner Gegensprechanlage zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt einen Schalter im Sicherungskasten umlegt, liegt Sekunden später ein toter Elektriker in seiner Küche.

Auch die reduzierteste Inhaltsangabe von "Wackelkontakt" würde den Rahmen dieser Rezension sprengen, vor allem aber die Lektüre erheblich spoilern. Also sei hier lediglich darauf verwiesen, dass der Escher Franz neben seiner Puzzle-Passion auch noch ein Faible für Mafia-Literatur hat und gerade ein Buch über einen auf seine Entlassung aus dem Gefängnis wartenden Kronzeugen liest; während sich ebenjener Elio Russo in der Parallelhandlung die Wartezeit dadurch vertreibt, dass er ein Buch liest, in dem ein gewisser Franz Escher auf den Elektriker wartet. Es ist sozusagen ein Treppenwitz wie aus einem Bild von M.C. Escher, in dem unmögliche Treppen, sogenannte Penrose-Treppen, eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

Spiegelungen, Doppelungen, rekursive Schleifen in Plot, Figurenkonstellation und Motivik zählen zum Fixbestand des darüber hinaus auch mit den haasüblichen Sprachund Versprechspielen, Kalauern und einigen sehr albernen Namenwitzen aufwartenden Romans. Das macht bei der Lektüre nicht nur verlässlich den wohl intendierten Knopf ins Hirn, es wird mitunter auch einfach zu viel. All die abgeschlagenen Köpfe auf den Gemälden von Caravaggio &Co. - lässt sich daraus tatsächlich eine Theorie des Christentums destillieren, wie einmal en passant angedeutet wird? Allerdings wartet "Wackelkontakt" auch immer wieder mit Sätzen auf, deren Klar-und Wahrheit man gerade angesichts der bildungsgesättigten Assoziationsschauer zu schätzen wissen wird: "Frauen mit ganz geraden Nasen konnte man gleich vergessen. Männer mit geraden Nasen waren lächerlich."