"Das ist mein großes Thema: WIR SIND TIERE"

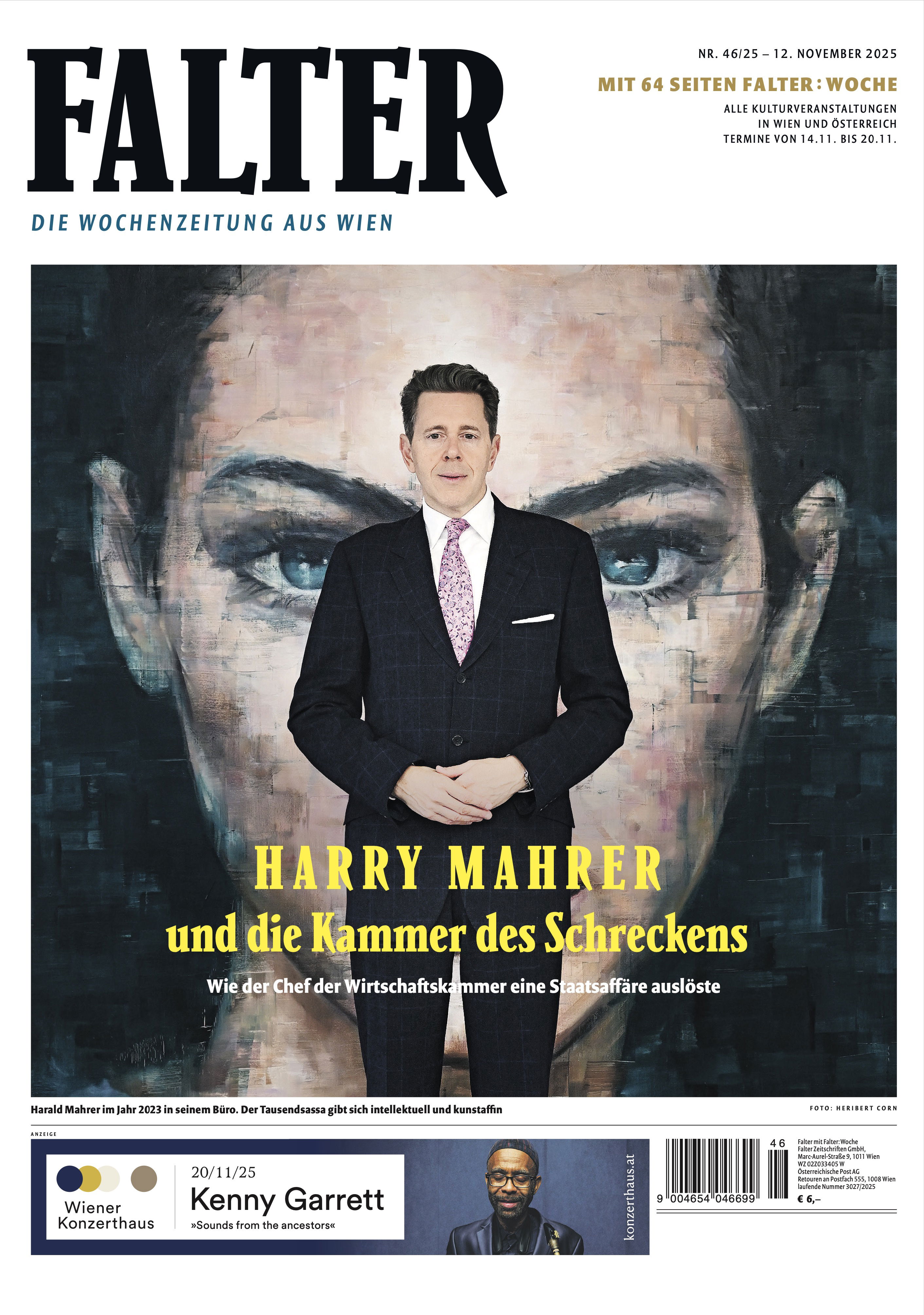

Sebastian Fasthuber in FALTER 46/2025 vom 12.11.2025 (S. 4)

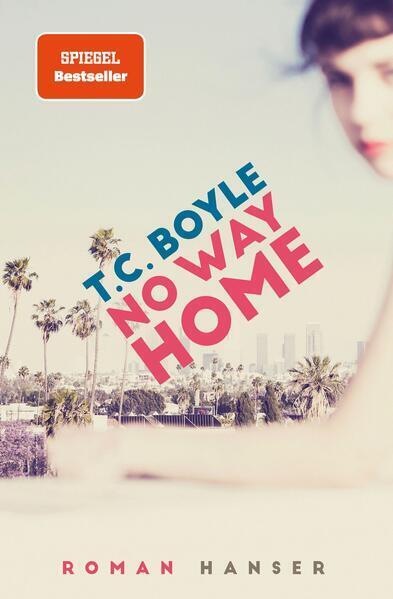

Kaum ein zweiter lebender Schriftsteller kombiniert derart gewitzt Unterhaltung und Anspruch wie er. Sein Publikum weiß das zu schätzen: Bei T.C. Boyle sind Output, Qualität und Verkaufszahlen seit Jahrzehnten gleichermaßen hoch. Im deutschsprachigen Raum ist der US-Autor besonders erfolgreich. Sein jüngster Roman "No Way Home" ist nun schon auf Deutsch erschienen, bevor überhaupt das englische Original greifbar ist - es wird erst im Frühjahr 2026 folgen.

Boyle ist ein Satiriker und zugleich eine mahnende Stimme gegen die Zerstörung der Natur und die Aushöhlung der Demokratie. In "No Way Home" bilden diese beiden Themen aber nur das Hintergrundrauschen. Der Roman erzählt eine klassische Dreiecksgeschichte zwischen Obsession, Eifersucht und Gewalt.

Das Interview fand via Zoom statt. Boyle schaltete sich aus seinem Arbeitszimmer in Montecito bei Santa Barbara in Kalifornien zu, wo er mit seiner Familie in einem von Frank Lloyd Wright erbauten Holzhaus lebt. Zuerst klappt es mit dem Video nicht, also wurde ein zweiter Versuch unternommen, denn, Zitat Boyle: "Ich möchte ja sehen, wie viele Gläser Scotch sie sich während des Interviews genehmigen."

Falter: Alkohol ist ein gutes Stichwort: In Ihrem neuen Roman wird ordentlich gebechert. Ein junger Mann namens Jesse versucht sich als Autor und sucht im Rausch Inspiration. Haben Sie das je probiert?

T.C. Boyle: Nein, als alter Ironiker mache ich mich darüber lustig. Es gibt diesen Mythos um Autoren wie Hemingway, die angeblich betrunken geschrieben haben. Womöglich war das so, aber ich glaube nicht daran. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie und habe in meinen Zwanzigern selbst alle möglichen Drogen ausprobiert, auch Heroin. Das gehörte damals neben Sex und Musik einfach zur Hippiekultur dazu.

Wann haben Sie aufgehört?

Boyle: Als ich beschlossen habe, mich ernsthaft der Kunst und dem Schreiben zu widmen, war es mit den Drogen vorbei. Schreiben kann dich in einen großartigen Zustand versetzen. Schreibe ich einen Tag nichts, fühle ich mich schlecht.

Der angehende Autor im Buch zieht nachts durch die Bars, tagsüber arbeitet er als Lehrer. So wie einst auch Sie. Ist "No Way Home" ein Selbstporträt als junger Mann?

Boyle: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber es stimmt, auch ich habe unterrichtet und parallel dazu versucht zu schreiben. Ein paar Erinnerungen sind schon eingeflossen. An Jesse mag ich, dass er ein wildes Leben führt und bereit ist, Risiken einzugehen. Solche Figuren tauchen häufig in meinen Büchern auf, ich habe anscheinend eine Affinität zu ihnen.

Die zweite männliche Hauptfigur ist ein eher naiver, biederer junger Arzt. Wie sieht es mit Ihren Sympathien für diesen Terrence aus?

Boyle: Den mag ich ebenfalls. Die Figur ist wahrscheinlich nur entstanden, weil mein jüngerer Sohn Spencer davor sein Medizinstudium abgeschlossen hatte und gerade als Assistenzarzt am Los Angeles General Medical Center arbeitete. Er erzählte mir Geschichten aus seinem Arbeitsalltag und von den vielen Menschen, die auf der Straße leben. Eines möchte ich als stolzer Vater sagen: Terrence wird im Roman als Wissenschafts-Nerd dargestellt. Mein Sohn ist als Mensch wie als Arzt allerdings ein ausgesprochen leiwander Typ und kein Fachidiot. Oder sagen wir: Terrence ist weltfremd, weil er kaum soziale Kontakte hat. Bis seine Mutter stirbt und er nach Boulder City aufbrechen muss.

Wie geht es in einem großen Krankenhaus in den USA zu?

Boyle: Es gibt viele Obdachlose, Durchreisende und flüchtige Erscheinungen. Mein Lieblingsbegriff, den ich von meinem Sohn gelernt habe, ist "found down". Das meint, dass jemand bewusstlos aufgefunden wurde, etwa auf dem Gehsteig. Die Person kommt ins Krankenhaus, wo man herauszufinden versucht, was mit ihr nicht stimmt. Oft ist auch die Identität nicht zu eruieren. Und man weiß nicht, ob die Person ihre Medikamente nehmen und zur nächsten Untersuchung erscheinen wird.

Sie lassen sich also von Ihrer Umgebung inspirieren und ersparen sich dadurch langwierige Recherchen?

Boyle: Ha, das wär's! Ich muss schon noch recherchieren, aber ich bin mittlerweile ziemlich schnell und weiß, was ich für einen Roman an Wissen und Material benötige. Manche Schriftsteller, gerade solche mit wenig Erfahrung, verzetteln sich mit den Vorarbeiten zu sehr und verlieren sich in ihren Lektüren. Ich glaube, dadurch werden viele Bücher gar nicht erst geschrieben. Sobald die Gedanken und Ideen mal sprudeln, muss man die Notizen weglegen und loslegen.

Haben Sie beim Schreiben bestimmte Rituale oder fixe Arbeitszeiten?

Boyle: Jetzt gerade beginne ich Material für den nächsten Roman zu sammeln. In dieser Phase gibt es keine festen Routinen. Wenn ich tatsächlich schreibe, arbeite ich morgens meine E-Mails und all das Zeug ab. Das ist mein Aufwärmtraining. Dann schreibe ich von zehn bis ungefähr 14 Uhr. Um die Zeit klappt es erfahrungsgemäß am besten. Gegen Ende eines Romans könnte ich auch den ganzen Tag schreiben.

Sie sind dafür bekannt, den Plot nicht vorher festzulegen. Sprich: Sie schreiben eigentlich ins Blaue hinein. Mussten Sie schon einmal einen halb fertigen Roman wegwerfen, weil sie nicht mehr weitergekommen sind?

Boyle: Nein, dann hätte ich mich erschossen. Komischerweise hat sich noch jeder Roman am Ende wie von selbst zusammengefügt. Meine Arbeit ist weniger, die Geschichte an sich zu finden. Vielmehr sehe ich beim Schreiben Dinge und wandle sie in Worte auf einer Seite um. Dabei bin ich Ästhet. Die Sprache muss schön sein, das ist das Wichtigste. Die Figuren nehmen unterwegs Gestalt an. Ich wusste auch bei "No Way Home" nicht, in welche Richtung sich das Buch entwickeln würde.

Warum schwören Sie auf diese Methode?

Boyle: Das Schreiben wird dadurch interessanter. Natürlich weiß ich nach all den Jahren und Büchern, was ich tue. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich mache, wie meine Leser, ständig Entdeckungen. Darin liegt der Reiz. Anders wäre es langweilig. Ich will mich nicht wiederholen, sondern mit jedem Buch Neuland betreten.

Ihr letzter Roman "Blue Skies" stand im Zeichen des Klimawandels und war sehr ideenlastig. "No Way Home" dagegen fließt frei dahin.

Boyle: Freut mich, wenn das so rüberkommt. In gewisser Hinsicht ist jeder Roman eine Reaktion auf den davor. Und im Idealfall ist jeder anders. Am Anfang stand aber auch diesmal wieder eine Umweltgeschichte. Der Großteil des Buches spielt in Boulder City, Nevada, wo sich der Hoover-Damm auf dem Colorado River befindet. Von dort kommt unser Trinkwasser. Ich wollte ursprünglich mehr aus dem Thema machen, aber die Geschichte entwickelte sich in eine andere Richtung, und ich bin sehr zufrieden damit. Es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben. Der Hauptgrund dafür ist Bethany, die Femme fatale, die alle auf Trab hält.

Sie zieht Terrence in ihren Bann und kommt zugleich nicht von ihrem Ex-Freund Jesse los. Die Hauptfiguren sind alle faszinierend widersprüchlich, aber haben kein großes Identifikationspotenzial, oder?

Boyle: Ich habe meinen Doktor in britischer Literatur des 19. Jahrhunderts gemacht. Der Romanhelden bin ich überdrüssig. Ich glaube, jeder Mensch ist eine Mischung aus heroisch und anstößig. Außer ich natürlich. Im Ernst: Ich will meinen Lesern nichts auf Auge drücken, sondern ich zeige ihnen verschiedene Standpunkte, aus denen sie ihren Favoriten wählen können. Deshalb erzähle ich die Geschichte auch aus wechselnden Perspektiven. Das sorgt für Überraschungsmomente. Manche Szenen bekommen die Leser aus der Sicht mehrerer Figuren geschildert.

Es geht um die großen Dinge: Liebe, Hass, Gewalt, Tod. Kann man sagen, dass Sie den Roman des 19. Jahrhunderts in die Gegenwart beamen?

Boyle: Nun ja, das sind eben die Zutaten für einen Roman. Auch meine Prägungen und Lektüren kann ich nicht abschütteln, aber die Figur der Bethany ist in einem Roman des 19. Jahrhunderts kaum vorstellbar. Sie ist so manipulativ und kalkulierend. Damals wurden Frauen in Romanen noch ganz anders gezeichnet. Die willensstarke Becky Sharp in Thackerays "Jahrmarkt der Eitelkeiten" ist die große Ausnahme. Die meisten weiblichen Romanfiguren waren gutmütig, liebenswert und eher einfältig. Bethany ist smart und schlauer als Terrence.

Politik spielt diesmal keine große Rolle. Die Pressefrau Ihres Verlags hat mich instruiert, dass Sie eigentlich nicht mehr darüber reden wollen.

Boyle: So lang es nicht zu viel wird, ist das schon okay. Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren einige Interviews gegeben, in denen ich ausschließlich zu Trump befragt wurde. Ich bin aber nun mal Schriftsteller und möchte schöne Dinge in die Welt setzen, also das Gegenteil von dieser Politik hervorbringen. "No Way Home" ist während Trumps Übernahme von Amerika entstanden. Als ich diesen Roman schrieb, wurde unsere Demokratie zerstört. Das war erschütternd für mich. Aber ich wollte nicht, dass es das Buch bestimmt.

Was kann Satire in diesen Zeiten leisten?

Boyle: Ich versuche meine Fähigkeiten als Satiriker einzusetzen, um mich über diese Leute lustig zu machen. Meine Hoffnung ist, dass das jemand liest, der ähnlich denkt. Wir hatten 248 Jahre eine Demokratie. Jetzt befinden wir uns im ersten Jahr der Zerstörung. Ich bin in einem Amerika aufgewachsen, wo von Freiheit und Gleichheit die Rede war. Heute leben wir in einer Art Faschismus. Sie wollen alle ausschließen, die nicht genau wie sie sind. Das ist anti-amerikanisch und läuft auf die Zerstörung der USA hinaus. Hoffentlich können wir das nochmal drehen. Aber mir geht es nicht um die Revolution, sondern um das Erschaffen von Kunst.

Wie steht es um die Freiheit der Kunst?

Boyle: Übel. Es gibt rechtsradikale Organisationen, die Listen von Büchern verschicken, die diese Leute selbst zwar noch nie gelesen oder auch noch nur gesehen haben. Trotzdem protestieren sie dagegen, weil sie Kinder verderben würden -und ähnlich schwachsinnige Vorwürfe mehr.

Einiges davon, was in den USA eingetreten ist, haben Sie in früheren Romanen so ähnlich prognostiziert.

Boyle: Und dabei werde ich es wahrscheinlich belassen. Vor einigen Jahren habe ich eine Geschichte namens "Los Gigantes" über eine faschistische Diktatur geschrieben. Da steht im Grunde alles drin, was ich zum Thema zu sagen habe. Wobei: In meinem nächsten Erzählband, den Hanser gerade gekauft hat, wird es noch eine längere Kurzgeschichte über das heutige Amerika geben. Sehr satirisch, lustig und natürlich auch traurig. Wenn Sie aber etwas wirklich Geniales lesen wollen, sollten Sie zu "Hexenjagd" von Arthur Miller greifen. Ein brillantes Stück über die Mc-Carthy-Ära der 1950er und die Verfolgung von Kommunisten.

Gibt es Autoren, die Sie beneiden?

Boyle: Natürlich. Meinen leider schon verstorbenen Freund Kent Haruf beneide ich darum, dass er fesselnd über gute Menschen schreiben konnte. Das ist mir noch nicht gelungen. Und ganz bestimmt nicht in diesem Buch. Ich mache in meinen Romanen sichtbar, wie dünn das Eis der Zivilisation ist. Und wie schnell wir Menschen ins Primitive zurückfallen können. Das ist mein großes Thema: Wir sind Tiere. Tiere mit einer beschränkten Lebensdauer auf einem mysteriösen Planeten, der sich nicht erklären lässt. Das gibt mir immer neue Rätsel auf.

Die Figuren in "No Way Home" handeln denn auch nicht rational, sondern sehr instinktgetrieben.

Boyle: Absolut. Die ganze Geschichte wird durch animalischen Instinkt überhaupt erst angestoßen. Terrence will nach dem Tod seiner Mutter die nötigen Dinge regeln, er betritt einen Coffeeshop und sieht Bethany im türkisen Rock, den sie an diesem Tag zufällig trägt. Und bumm!

Sie haben als Autor dieses ewig jugendliche Image. Kaum zu glauben, dass sie mittlerweile 76 Jahre alt sind. Gibt es eine Liste mit Stoffen oder Geschichten, die Sie unbedingt noch realisieren wollen?

Boyle: Mit 76 gehe ich nicht mehr als Novize durch. Ein Kennzeichen des Alters ist, dass man versucht, es zu verstecken. Am liebsten machen wir Menschen so weiter, wie wir es gewohnt sind. Aber irgendwann machen sich Einschränkungen bemerkbar. Es ist wie in der Savanne. Verletzt sich das alte Gnu am Bein, darf es das nicht zeigen, sonst fallen alle Fleischfresser über es her. So fühlt sich das Alter an. Aber noch ist es bei mir zum Glück nicht so weit. Ich hoffe immer, dass das nächste Buch mein bestes wird. Weiter plane ich nicht.

Die Lesereise zu "No Way Home" beginnt in Wien. Hier hat der Roman sogar seine Welt-Premiere. Wie kam es dazu?

Boyle: Ich freue mich auf den Abend. Das Konzerthaus ist riesig, nicht? In Wien habe ich mich immer wohlgefühlt. Hier wurden bei einer Gratis-Buchaktion hunderttausend Exemplare meines Romans "América" verteilt. Dass "No Way Home" zuerst auf Deutsch erscheint, hängt mit den unterschiedlichen Marketingplänen meiner Verlage zusammen. Zwei andere Bücher von mir erlebten auch schon auf Deutsch ihr Debüt, aber da betrug der Unterschied nur ein paar Wochen. Ich rede den Verlagen in ihre Überlegungen nicht hinein. Sie sind die Experten. Ich nur ein Schmock, der Bücher schreibt. Und froh, dass ich publiziert werde und ein Publikum habe.