Der Killer und seine Ahnen

in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 42)

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gab sich am 24. Februar ehrlich verblüfft: Wladimir Putin habe den Westen fortlaufend getäuscht. Tatsächlich hatte Putin sein beim KGB erlerntes Handwerk des Täuschens und Verstellens mit Vorliebe vor deutschem Publikum erprobt. Als erster russischer Präsident hatte er zwei Wochen nach 9/11 eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten – auf Deutsch, „der Sprache von Goethe, Schiller und Kant“, wie er schmeichelnd sagte. Er versprach darin ein friedliches Miteinander in der europäischen Familie.

Die Hörer glaubten, die wundersame Läuterung des Ex-KGB-Agenten zu erleben, verziehen ihm seine Liquidierungen politischer Kontrahenten und unabhängiger Medien. Dabei hatte Putin, zuvor ein farbloser und unsicherer Kompromisskandidat Boris Jelzins, den wenige ernst nahmen, seine erste Präsidentenwahl mit der Pose des unerschrockenen Führers im Zweiten Tschetschenienkrieg gewonnen. Dass er dort mit staatsterroristischer Brutalität vorging, wollte er den deutschen Parlamentariern als legitimes russisches Pendant zum Abwehrkampf der USA gegen den Terrorismus nach 9/11 verkaufen. Der Lohn für Putins Blendwerk: stehende Ovationen des deutschen Parlaments. Vorneweg: Kanzler Gerhard Schröder und seine sozialdemokratischen Vertreter der Entspannungspolitik. Deren Credo „Wandel durch Handel“ übernahm später Angela Merkel.

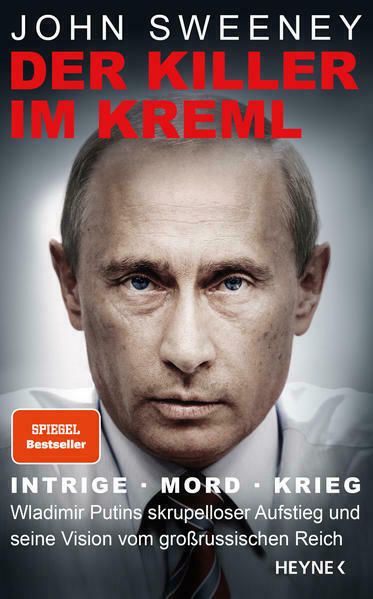

Dabei hatten Osteuropäer und Angelsachsen zunehmend verzweifelt vor Putins aggressiver Kriegspolitik als Wiederkehr des russischen Expansionismus gewarnt. Zwei davon, viel beachtete Autoren, haben nun hochaktuelle Bücher vorgelegt: Mark Galeotti, Osteuropa-Historiker, Berater der britischen Regierung und sehr gefragt in englischsprachigen Medien wegen seiner intimen Kenntnisse wie auch ironischen Originalität. Und der Investigativjournalist John Sweeney, ein leicht exzentrischer, schnoddrig-ironischer Veteran der BBC-Reportage, mit seiner Analyse über den „Killer im Kreml“.

Sweeney gehörte zu jenen, die von Beginn an vor Putin warnten und dessen Täuschungsmanöver aufdeckten. Er hat in Moskau, Tschetschenien und in der Ukraine während des Kriegs recherchiert, hat mit Zeugen, Wegbegleitern und Kritikern gesprochen. Alles, was Putin an Missionen verkündete, sind für ihn bloß camouflierende Manöver, um den Staatsapparat im Geiste des organisierten Verbrechens umzubauen: mit nackter Brutalität, Täuschung und Lüge. Verachtung des Rechts und schrankenlose Korruption seien die Werkzeuge dazu gewesen, alte Seilschaften mit Geheimdienst und Mafia die soziale Basis.

Die Posen des kaltschnäuzigen Machos sind für Sweeney Ausdruck einer erschütternd banalen Seele. Diese sei vom Zwang angetrieben, durch Gewalt, Rachsucht und Täuschung imponieren und dabei Kränkungen und Minderwertigkeitskomplexe überspielen zu müssen. Tragischerweise verstehe Putin es, bei älteren, vor allem schlecht ausgebildeten Russen Revanchefantasien und damit Kadavergehorsam zu aktivieren. Putin sei „ein hyperaggressiver Psychopath“, ist Sweeney sicher: „Ein Mann, der Kompromisse für Schwäche hält“ und „gerne tötet. Die Idee, dass wir mit Putin verhandeln können, ist töricht. Niemand im Westen wird sicher sein, bis er und seine Tötungsmaschine gestoppt werden.“

Mit „We Need to Talk About Putin: How the West Gets Him Wrong“ hatte auch der Historiker Mark Galeotti schon 2019 gewarnt; trotz der Schwere des Themas war das Werk voller Witz und Ironie. Sein neues Buch „Die kürzeste Geschichte Russlands“ ist bedauerlicherweise das erste, das von ihm auf Deutsch erhältlich ist. Vor allem seine Schilderung von Russlands „Super-Mafia“ hätte eine Übersetzung verdient: Es ist eine Geschichte der organisierten Kriminalität, die in zaristischen Straflagern entstand, in den Gulags blühte und für Staat und Ökonomie immer bedeutender wurde, bis sie mit Putin zum Teil des Regierungshandelns wurde.

Im aktuellen Buch schildert Galeotti die russische Geschichte von ihren Anfängen über die Ära der Romanows, die kommunistische Revolution, Lenin und Stalin bis in die heutige Autokratie. Russland, so Galeotti, war stets ein prekäres Staatsgebilde, das seit der Gründung der „Rus“ im 9. Jahrhundert durch einfallende Nordvölker unentwegt um seine Mission und Identität rang. Schon wegen seiner Ausdehnung, dem Mangel an natürlichen Grenzen und der Vielfalt von Religionen und Völkern sei es unentwegt auf der Suche nach einer stabilen Staatsform, starken Führern und einer vereinheitlichenden Mission.

Wie ein Riese throne die gewaltige Landmasse im geografischen Zentrum des eurasischen Kontinents und fühle sich doch meist marginalisiert, bedroht und nicht wahrhaft anerkannt. Der Riese sei so gefräßig wie kränkbar und labil; habe immer eher von wahrer Größe und Einheit geträumt, als dass er sie besessen habe. Nie habe er eine zeitgemäße Ökonomie hervorgebracht, dafür umso stärkere, theatralische Bilder des eigenen Wesens in einer erträumten, grandiosen Vergangenheit. Doch selbst diese Bilder waren meist das Ergebnis von Projektionen anderer Mächte. Galeottis Kabinettstück historischer Essayistik lehrt: Putin ist ein Anachronismus, zugleich setzt er das uralte Drama der russischen Identitätssuche fort.

In erweiterter Neuauflage erschien kürzlich auch „Bloodlands“, der Welterfolg des Yale-Historikers Timothy Snyder. Dieser zeigte, wie Hitler als auch Stalin nie da gewesene Massenmorde in Osteuropa entfesselten, um gigantische, ethnisch wie auch agrarökonomisch motivierte Umgestaltungsutopien umzusetzen: die Zwangskollektivierung am Ende der 1920er-Jahre und den „Sozialismus in einem Land“ Stalins dort, Hitlers abstrusen „Generalplan Ost“ hier.

Für beide waren die Ukraine und Weißrussland (als auch Polen) zu säubern, sie sollten die imperialen Zentren mit Nahrungsüberschüssen und Rohstoffen versorgen. Dass in Hitlers blutrünstiger Utopie Hungermorde von vornherein als Mittel eingeplant waren, während Stalin den Hunger erst dann (nach Lenins Vorbild) als staatsterroristische Massenvernichtungswaffe einsetzte, als seine dilettantische Zwangsindustrialisierung der Landwirtschaft fehlschlug, ändert nichts an der grundsätzlichen Verwandtschaft der totalitären Umgestaltungsvisionen. Wer die „Bloodlands“ noch einmal liest, wird in Putins Paranoia ebenso wie in seinen mit Terrormethoden und Kolonialmachtattitüden geführten Kriegen vor allem Gespenster der düsteren Vergangenheit der totalitären Systeme wiederkehren sehen.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: