Von nackten Duellen und schmutzigen Zähnen

Anna Goldenberg in FALTER 47/2023 vom 22.11.2023 (S. 20)

Nein, Hugo Boss hat die Nazi-Uniformen nicht entworfen. Seine kleine Fabrik im schwäbischen Metzingen war eine von mehreren, die für die NSDAP Kleidung herstellte - nach vorgegebenen Entwürfen. Nein, im Mittelalter hatten nicht alle Menschen schlechte Zähne. Man putzte sie mit Zweigen; zudem war in Europa damals Zucker, der Karies verursacht, ein seltenes Luxusgut.

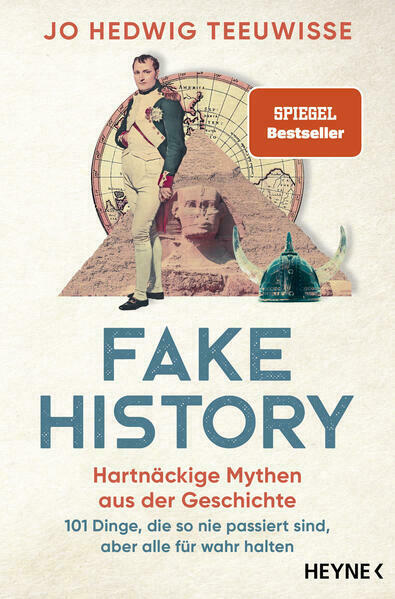

Und nein, Napoleon war nicht besonders klein, sondern rund 1,67 Meter groß - damals nur knapp unter der Durchschnittsgröße für Männer. Der britische Karikaturist James Gillray zeichnete den eroberungswütigen französischen Kaiser zu dessen Lebzeiten als zorniges Kleinkind; dieses Bild prägte sich ein.

Tag für Tag jagt Jo H. Teeuwisse solche historischen Mythen - auf X (Twitter). Die Niederländerin, einst Journalistin, arbeitet seit über 20 Jahren als historische Beraterin für Filmproduktionen und Museen. Nebenbei durchforstet sie das soziale Netzwerk nach falschen Inhalten, um sie dann zu korrigieren. 261.000 User folgen ihr.

"Menschen bedienen sich gern der Vergangenheit, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken, oder andere in ein schlechteres", sagt sie. Nun hat sie aus den, wie sie sagt, 101 "häufigsten und faszinierendsten Beispielen" ein Buch gemacht.

Sklaven erbauten die Pyramiden Unter der sengenden Wüstensonne zogen ausgemergelte Menschen riesige Steinblöcke, angetrieben von peitschenden Aufsehern. Die Vorstellung, dass die Pyramiden unter diesen Bedingungen erbaut worden sind, ist dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot zuzuschreiben.

Im Jahr 450 v. Chr. besuchte Herodot Ägypten und ließ sich erzählen, wie es zu dem Bauwerk kam: Der König habe allen Ägyptern befohlen, für ihn zu arbeiten; das "geplagte Volk" musste die Steine schleifen. So schrieb er es nieder -2000 Jahre nachdem die Grabstätten der Pharaonen errichtet worden waren.

In den späten 1990ern entdeckten Archäologen nahe der Pyramiden Grabstätten und ehemalige Unterkünfte von Arbeitern. Die Skelette wiesen keine Spuren von Misshandlungen auf, lediglich Arthritis von der harten Arbeit. In den Siedlungen waren die Häuser groß, es wurde Fisch und Rind gegessen. "Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die Pyramiden von gut betreuten Arbeitern errichtet wurden", schreibt Teeuwisse. "Dahingegen gibt es überhaupt keinen Beweis dafür, dass sie von Sklaven erbaut worden wären."

Wahrscheinlicher ist, dass ein Teil der Arbeiter beim Pyramidenbau zwangsverpflichtet wurde, etwa, um Steuerschulden abzubauen. Sklaven gab es im Alten Ägypten zudem sehr wohl.

Aber was ist mit der Bibelstelle im Buch Exodus, die besagt, die versklavten Hebräer seien in Ägypten zum Herstellen von Ziegeln aus Lehm und Stroh verpflichtet worden? Dass die Ziegel für die Pyramiden waren, steht dort nicht.

"Dann sollen sie doch Kuchen essen"

Die Bauern des Landes hatten kein Brot. "Dann sollen sie doch Brioches essen", riet die Prinzessin, als sie davon hörte. Diese Anekdote findet sich in "Die Bekenntnisse", der Autobiografie des französischen Philosophen Jean-Jaques Rousseau, die 1782, nach seinem Tod, erschienen ist.

Der Prinzessin gab er keinen Namen. War es also Marie Antoinette, die Frau des französischen Königs Ludwig XVI.? Nach ihrer Ermordung im Zuge der Französischen Revolution wurde ihr dieser weltfremde Ausspruch schließlich zugeschrieben.

Rousseau verfasste jene Zeilen vermutlich 1767. Damals war Marie Antoinette noch Erzherzogin Maria Antonia von Österreich, das 15. Kind von Kaiserin Maria Theresia -und gerade einmal elf Jahre alt. "Und selbst wenn sie es gewesen wäre - einem Kind könnte eine solche Antwort doch sicher vergeben werden?", schreibt Teeuwisse.

Die Historikerin mutmaßt, dass die Geschichte viel ältere Wurzeln hat. "Sie könnte zu den Dingen gehören, die sich die Leute seit Jahrhunderten über die Reichen und Mächtigen erzählen."

Teeuwisse machte sich auf die Suche nach Beweismaterial, hangelte sich von Quelle zu Quelle -und fand schließlich eine Chronik der chinesischen Jin-Dynastie aus dem siebten Jahrhundert.

Darin wird von der Reaktion des Kaisers Hui berichtet, als dieser erfuhr, dass es seinem Volk an Reis fehle: "Warum essen sie dann nicht Brei mit Fleisch?"

Das barbusige Duell In Vaduz habe ein Säbelduell zwischen der Fürstin Pauline Metternich und der Gräfin Anastasia Kielmansegg stattgefunden, berichtete das Bregenzer Tagblatt am 20. August 1892. Metternich war Ehrenpräsidentin, Kielmansegg Vorsitzende des Damenkomitees einer Musik-und Theaterausstellung in Wien. Die Frauen hätten sich über die geplante Dekoration so gestritten, dass es schließlich zum Duell kam -eine für Frauen damals verpönte Art der Konfliktlösung. Bei der dritten Runde wurden beide leicht verletzt, berichtete die Zeitung: "Die Duellantinnen versöhnten sich hierauf, umarmten und küssten sich herzlich."

Diese Meldung, die das Tagblatt aufschnappte, machte damals gerade europaweit die Runde. In italienischen, englischen und französischen Zeitungen erschien die Geschichte mit einem weiteren, pikanten Detail: Die Damen hätten ohne Oberteile gekämpft. Die nackte Haut solle Infektionen vermeiden, weil kein Stoff in eine Wunde dringen kann.

Nicht nur ist die medizinische Begründung fragwürdig; ein Beleg dafür, dass das Duell überhaupt stattfand, fand Teeuwisse nirgends. Im Gegenteil: "Dumme und lachhafte Falschmeldung, die von italienischen Blättern erfunden wurde", telegrafierte die Fürstin Metternich am 22. August 1892 an den französischen Figaro. Viele österreichische Zeitungen zogen nach, berichteten über die "Ente" im Sommerloch.

Doch da waren die Illustrationen von den barbusig kämpfenden Damen schon längst gedruckt.