Ein frühpensionierter Frauentränenumfaller im Wiener Rotlichtmilieu

Klaus Nüchtern in FALTER 35/2014 vom 27.08.2014 (S. 26)

Es passiert schon wieder jede Menge im jüngsten Krimi von Wolf Haas, aber der leitmotivische Satz, der im ersten halben Dutzend der Brenner-Romane verlässlich auftauchte, bleibt, wie schon zuletzt in "Der Brenner und der liebe Gott" (2009), auch diesmal aus. Ja, fast hat es den Anschein, als wollte der Autor mit den Erwartungshaltungen seiner Leserinnen und Leser einen Schabernack treiben, just in dem Moment, da der Brenner auf Nadeln sitzt, weil er sich sehr berechtigte Sorgen um seine Freundin macht: "Dann sind noch einmal Wochen vergangen, in denen überhaupt nichts passiert ist."

Langmut war noch nie eine der hervorstechenden Eigenschaften des mittlerweile frühpensionierten Detektivs, des "policeman i.r.", als welcher sich der Brenner in seinem Profil auf der Website mit heiratswilligen Russinnen ausweist, wobei er beim Alter, das realistisch hochgerechnet bei 63 Jahren liegen müsste, ein bisschen trickst: "Beim Alter hat er auch nicht gelogen, sondern nur fünf Jahre jünger. Weil er hat sich gesagt, wenn ich die Wahrheit schreibe, dann glaubt sie womöglich, ich habe mich fünf Jahre jünger gemacht, und dann rechnet sie mir fünf Jahre hinauf."

Entgegen seiner ursprünglichen Intention schickt der Brenner seine Bewerbung dann doch ab, findet sich bald auf dem Weg nach Nischni Nowgorod und hat, nachdem er ordentlich eine aufs Happl gekriegt hat, doch tatsächlich eine Nadeshda an der Backe, die ihn dazu bringen möchte, ihre als Fotomodel nach Wien gelockte und vermutlich von der Russenmafia zur Prostitution gezwungene jüngere Schwester zu finden; ein Ansinnen, das der bezüglich der Aussichten eines solchen Unterfangens illusionslose (also realistische) Brenner zurückweist: "Klare Ansage, keine Chance."

Weil aber Freundin Hertha einen Narren an Nadeshda und deren Mission gefunden hat und weil "der Brenner schon ein bisschen ein Frauentränenumfaller" ist, nimmt die Sache den Lauf, den sie nehmen muss, und der ermittelnde Frühpensionist findet sich bald mitten im Wiener Rotlichtmilieu, wo die Umgangsformen durch den freien Zugang zum Zuhältertum im Zuge der EU-Erweiterung auch nicht besser geworden sind.

"Brennerova" hat alles, was ein Brenner-Krimi haben muss: Tempo, Sprachwitz, klar konturierte Charaktere, hard-boiled action und jede Menge sarkastischer Bonmots, die der um political correctness nicht im geringsten bekümmerte Erzähler aus seinem Füllhorn schüttet. Über Scheinehen etwa kann man hier erfahren, dass sie ihren Namen eigentlich zu Unrecht tragen: "Und siehst du, wieder eine Parallele zu einer echten Ehe: Nichts wissen vom Partner, kein Sex und möglichst viel Abstand. Da muss man schon ein großer Philosoph oder ein Fremdenpolizist sein, wenn man noch auf einem Unterschied beharren möchte."

Auch Fehlleistungen sind, wie stets, eine Quelle der Inspiration. Wobei der Nachrichtensprecher, der aus Aufregung "Terroristen" mit "Touristen" verwechselt, keineswegs ganz oben rangiert, weil: Irren ist menschlich, und auch die Götter in Weiß sind nur Menschen.

"8 ist eine total beschissene Zahl"

Klaus Nüchtern in FALTER 35/2014 vom 27.08.2014 (S. 24)

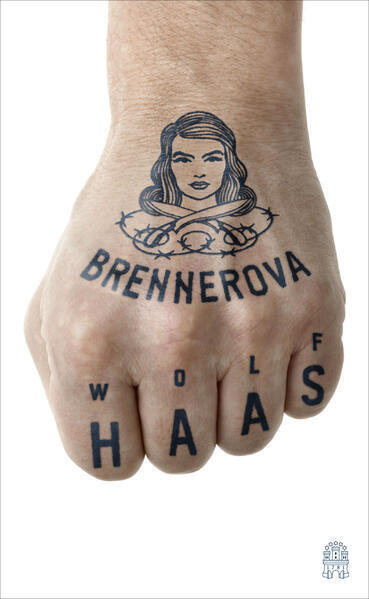

Mit "Brennerova" legt Wolf Haas einen neuen Krimi vor und muss sich daher neu einkleiden. Tattoo hat er aber noch immer keins

Es ist wieder einmal so weit: Wolf Haas hat einen neuen Roman und wird damit - wie schon 2009 und 2012 - den Freiluftlesereigen der O-Töne im Museumsquartier beschließen. Beim letzten Mal, als er den Beginn seines Romans "Die Verteidigung der Missionarsstellung" im Stehen und Gehen frei vortrug, fluteten 3000 Zuhörerinnen und Zuhörer den Hof zwischen Leopold Museum und Mumok.

"Brennerova" ist Haas' achter Roman um den (mittlerweile pensionierten) Kriminalbeamten, Privatdetektiv und notorischen Junggesellen Simon Brenner, der auch diesmal wieder ordentlich eins aufs Happl kriegt (siehe Rezension auf Seite 26). Das mediale Griss um den in Wien lebenden Autor mit Pinzgauer Wurzeln ist größer denn je, der Falter traf ihn als Erster zum Gespräch.

Falter: Das letzte Interview haben wir am Karmelitermarkt geführt, jetzt sitzen wir am Volkertmarkt und trinken Fentimans Rose Lemonade. Mir scheint, Sie sind die Speerspitze der Gentrifizierung?

Wolf Haas: Ein bissl normaler ist es hier tatsächlich noch, aber man spürt es richtiggehend, dass sich das bald ändern wird.

Und selbst ist man natürlich Teil des Problems.

Haas: Genau. Ich habe mitunter den Verdacht, dass es manche der Alteingesessenen nervt, dass ich plötzlich auch dasitze.

Sie werden erkannt?

Haas: Ja, aber auf eine diskrete Art. Leser gehören nicht unbedingt zu dem Typ Mensch, der einem gleich auf die Schulter haut.

Aber angesprochen werden Sie schon?

Haas: Höchst selten. In der Nordwestbahnstraße gab es früher einen Konsum-Großmarkt, in den ich ganz gerne gegangen bin, weil er so absurd groß und immer leer war. Und da habe ich einmal gemerkt, wie mir eine Kundin mit dem Einkaufswagerl hinterherfährt. Ich bin immer schneller gegangen, sie auch, und dann hat sie mich tatsächlich mit den Worten angesprochen: "Entschuldigung, aber sind Sie nicht der Thomas Glavinic?" Und nachdem ich den Irrtum aufgeklärt hatte, folgten die traumatisierenden Worte: "Na, dann möcht ich trotzdem ein Autogramm. Das ist für mich. Das vom Glavinic wär für meine Tochter gewesen."(Lacht.)

Wie alt war die Frau?

Haas: In meinem Alter.

Also im Grunde eh alles richtig. Sie werden ja nur anlässlich von Neuerscheinungen zur öffentlichen Person und verschwinden dann schnell wieder. Ist es aufwendig, sich zu verweigern?

Haas: Nein, man wird ja auch schnell wieder vergessen. Ich bin eine gespaltene Persönlichkeit und entweder so extravertiert, dass ich gerne auf eine Bühne gehe, oder ich ergebe mich dem Grind zu Hause und schreibe ein Buch. Deswegen muss ich mir auch für jede Lesungs-und Interviewserie neues Gewand kaufen, weil ich in den Jahren dazwischen versiffte und nur noch zerrissene Leiberl habe. Erst gestern habe ich sieben T-Shirts erstanden.

Offiziell erscheint Ihr Buch erst am 1. September, bei Ihrer Lesung am 27. August liegt es aber schon auf?

Haas: Da stehen ziemliche Stapeln rum.

Und Sie müssen stundenlang signieren?

Haas: Ja, das ist ein bissl fies, weil mein Verleger, meine Lektorin, die Veranstalter und noch ein paar Leute nachher gemütlich bei einem Bier sitzen, und wenn ich dann endlich dazustoße, alle schon gegessen haben und besoffen sind.

Schreiben sich Brenner-Romane beim achten Mal eigentlich leichter? Sind Sie schneller geworden?

Haas: Im Vergleich zu den anderen Romanen sind die für mich eigentlich mehr Arbeit.

Warum?

Haas: Weil ich einerseits möchte, dass der Krimi-Plot funktioniert und nicht bloß ein Vorwand ist, andererseits alles dem sprachlichen Witz opfere. Diese zwei Ebenen auszutarieren ist viel Arbeit.

Können Sie dafür ein Beispiel geben?

Haas: Der Journalist, der in "Brennerova" eine Rotlichtzeitung betreibt, war ursprünglich als Hauptfigur konzipiert. Nach und nach ist aber der Tätowierer, der zunächst bloß eine Nebenfigur war, immer interessanter geworden. Also musste ich den Journalisten entsorgen.

Den Plot haben Sie von Anfang an im Kopf?

Haas: Ich mach mir schon ein Konzept, aber von dem bleibt sehr wenig übrig.

Was bringt Sie denn inspirationsmäßig auf Touren?

Haas: Bei mir ist es komischerweise oft der Titel. Ich habe die Brenner-Serie ja schon einmal beendet. Dann bin ich rückfällig geworden und habe zu diesem Thema nichts mehr gesagt, obwohl ich innerlich endgültig damit abgeschlossen hatte. Auf meinem Computer hatte ich einen Ordner, in den ich alle alten Brenner-Dateien und Notizen hineingeschmissen habe. Und diesen Ordner habe ich "Brennerova" genannt. Ein klassisches Beispiel für die Wiederkehr des Verdrängten, weil ich plötzlich dachte: Das könnte eigentlich ein Name sein

Und so sind Sie auf das Thema der heiratswilligen Russinnen gekommen?

Haas: Genau.

Als Sie die Brenner-Serie entgegen Ihrer Ankündigung fortsetzten, haben Sie sich darauf rausgeredet, dass sechs keine heilige Zahl sei. Was ist jetzt mit Nummer acht? Acht ist doch gar nix?!

Haas: Acht ist echt eine total beschissene Zahl. Das ist mir richtig unangenehm. Obwohl das Zeichen selbst eigentlich ganz hübsch ist.

Ich habe ja überhaupt den Verdacht, dass Ihr Werk seit der "Missionarsstellung" so etwas wie eine "typografische Wende" durchmacht: Auch in "Brennerova" spielt Schrift in Form von Tätowierungen eine große Rolle.

Haas: Eine interessante Beobachtung. Vor dem Tattoo-Thema habe ich jetzt schon Angst, denn es gibt bereits erste Interviewfragen aus Deutschland, die andeuten, ich würde mich tattookritisch äußern. Was mir daran gefallen hat, ist aber eben die Schriftthematik und die Ewigkeitsdebatte. Ich glaube ja, dass es in meiner Generation kaum noch Autoren gibt, die blöd genug sind zu glauben, dass ihr Werk sie überleben wird. Die Idee des Buches beinhaltet aber eigentlich den Glauben ans Bleibende, und mit dem Tattoo ist es ähnlich. Man sieht immer wieder Leute, die sich einen Ehering tätowieren haben lassen. Da erschrecke ich immer, weil ich mir denke: Scheiße, wenn sich der scheiden lässt, muss er sich den Finger abhacken. Aus irgendeinem Grund gibt es übrigens in jedem Brenner-Roman eine Amputation. In "Wie die Tiere" wird das ganze letzte Kapitel überhaupt aus der Perspektive eines abgeschlagenen Kopfes erzählt. Was auch immer das bedeuten mag

Das ist natürlich ein Bulgakow-Zitat: "Meister und Margarita".

Haas: Genau, die Straßenbahnszene. Da habe ich eine extrem lässige Inszenierung im Casino am Schwarzenbergplatz gesehen. Sie haben da einfach einen Kreidekreis auf den Bühnenboden gemalt, und sofort war einem klar: Das sind jetzt die Straßenbahngleise.

Sind Sie ein Theatergeher?

Haas: Ich gehe selten, aber am liebsten ins Casino, weil ich das Reduzierte mag: wenig Kulisse, viel Idee.

Man muss ein bisschen drum zittern, ob diese Spielstätte dem Burgtheater überhaupt erhalten bleibt.

Haas: Das wäre eine Katastrophe für mich. Da wär mir lieber, sie sperren das Burgtheater zu.

Wie sieht den überhaupt so Ihr Kulturkonsum aus?

Haas: Eklektizistisch. Gestern habe ich mit "Anna Karenina" begonnen. Ich habe ja das große Glück, dass ich als Kind nicht gern gelesen habe, weswegen ich all diese Klassiker nicht kenne.

Als Leser kann man ohnedies ein Leben mit dem russischen Roman des 19. Jahrhunderts verbringen...

Haas: Das stimmt. Und mit Flaubert!

Den haben Sie komplett gelesen?

Haas: Jedenfalls einiges. Wobei ich auf den erst durch ein zeitgenössisches Werk gestoßen bin...

"Flauberts Papagei" von Julian Barnes?

Haas: Genau. Das hat mir wahnsinnig gefallen.

Lesen Sie selber eigentlich Krimis?

Haas: Ab und zu. Was mich beim Schreiben am meisten interessiert, ist die Frage nach dem Realismus. Die meisten Krimis beantworten die aber sehr naiv: Die informieren halt ganz genau darüber, wie Polizeiarbeit funktioniert. Das interessiert mich weniger bis gar nicht. In "Brennerova" gibt es zum Beispiel ein langes Kapitel über eine Operation. Erst als ich es fertig geschrieben hatte, habe ich es einem Arzt gezeigt und ihn gefragt, ob daran was total falsch sei. Ich war richtig stolz darauf, dass das auffällig wenig war.

Was war Ihr größter Irrtum?

Haas: Es wäre erzählerisch günstiger gewesen, dass da ein einziger Arzt operiert. Mein Gewährsmann hat mich allerdings darüber informiert, dass eine ganze Heerschar von Ärzten im OP steht. Da hatte ich dann damit zu kämpfen, das auf ein überschaubares Personal zu reduzieren.

Und was hat es mit der hohen Verbreitung von Tattoos unter Primarärzten auf sich? Alles erfunden?!

Haas: Tatsächlich hat mir eine Ärztin mal mit einem Stoßseufzer erzählt, dass sich alle männlichen Kollegen nach der Facharztprüfung eine Rolex zulegen. Das hat sich mir eingeprägt. Ich fand es aber lustiger, ihnen auch noch ein Tattoo zu verpassen, glaube aber auch, dass das stimmt.

Und um die PC-WächterInnen ein bisschen zu provozieren, haben Sie dann auch noch die OP-Schlampe erfunden, die alle Tattoos der Ärzte aus intimer Anschauung kennt?

Haas: Schwestern und Ärzte sind ein beliebtes Silvia-Heftroman-Thema und ein übles Klischee, aber man kann damit ja so umgehen, dass es trotzdem passt. Im vorliegenden Falle verdankt sich das meinem Faible, Kapitel zu schreiben, in denen der Brenner nicht vorkommt. Also habe ich die Krankenschwester zur zentralen Figur erhoben; und weil schon zwei tätowierte Hände angenäht werden, war es für mich interessant, auch die Ärzte zu tätowieren.

Sie selbst sind nicht tätowiert?

Haas: Nein. Wobei ich finde, dass es bei manchen Menschen schon gut aussieht, allerdings tendenziell bei denen, die auch ohne Tattoos gut ausschauen.

Sie waren nie versucht, sich einen Delfin auf den Bizeps machen zu lassen?

Haas: Es ist auch ein bisschen die Gnade der frühen Geburt: Damals war das noch nicht so angesagt.

Was war Ihre größte Modetorheit?

Haas: Die kann ich gar nicht benennen, denn mir will scheinen, dass mein ganzes Fotoalbum nur aus solchen besteht, bis ich mich mit Anfang 40 eingekriegt habe. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich nicht früher bekannt geworden bin. Wie alle, die das Pech hatten, in den 80ern jung zu sein, war ich hochgradig verwirrt. Hinzu kommt, dass Internatsschüler nicht gerade dafür bekannt sind, große Modevorreiter zu sein: Also die Strickjacke, die man mit 14 vom Christkindl geschenkt bekommen hat, war dann auch noch dabei. Erst sehr viel später habe ich gelernt, dass die Chancenlosigkeit beim anderen Geschlecht auch damit zusammenhängen könnte, dass man so furchtbar angezogen war.

Marlene Streeruwitz meinte neulich in einem Falter-Interview, dass das Zeitalter der Literatur zu Ende geht. Wie sehen Sie das?

Haas: Man wird mit Büchern weniger verdienen, und es wird genauso gehen wie mit der Musikindustrie. Aber das ist ja nur für den Betroffenen schlecht, nicht für die Literatur. Wer sagt, dass Bücherschreiben ein Beruf sein muss?

Streeruwitz meinte auch, dass die wirklich talentierten Leute heute eher beim Film und in der Werbung sind. Bei Ihnen ist das umgekehrt gelaufen, nicht?

Haas: Ja, wobei ich aber immer Autor werden wollte und in der Werbung nur gearbeitet habe, weil ich es nicht geschafft hatte, Schriftsteller zu werden.

Hat die Arbeit in der Agentur Ihnen was fürs Schreiben gebracht?

Haas: Auf diese Vorstellung stoße ich sehr oft: dass ich aus der Werbung hervorgegangen wäre. So war es aber nicht. Was es gebracht hat, war eine gewisse Arbeitsdisziplin: dass man nicht dauernd herumsudert, sondern auch mal was abliefert.

Wie haben Sie Ihre beiden Jobs zeitlich koordiniert?

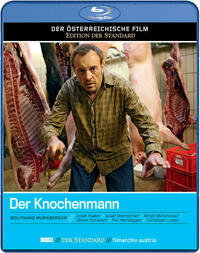

Haas: Ich habe in der Agentur gearbeitet, bis ich genug Geld hatte, um mir das Schreiben leisten zu können. Dazwischen habe ich gekündigt. Und den zweiten Brenner-Roman habe ich in der Mittagspause geschrieben, was eigentlich meine romantischste Schreibvorstellung ist. Weil ich mich geniert hätte, dazu in ein Innenstadtcafé zu gehen, bin ich mit der U4 vom Karlsplatz immer nach Meidling gefahren und habe mich in eins der Lokale beim Busbahnhof gesetzt, wo man halt schnell noch einen Kaffee trinken kann. Ich vermisse das geradezu: Durch die Arbeit in der Agentur, wo man ja auch öfter telefonieren oder einen Studiotermin ausmachen muss, war ich insgesamt etwa tougher. Und wenn man dann um halb eins auf Mittagspause geht, ist man bereits "erwacht". Mit dieser Energie habe ich dann den "Knochenmann" geschrieben.

Wie wichtig ist die Wien-Topografie? Suchen Sie die Orte der Handlung vorher aus, oder nehmen Sie dann einfach eine Adresse am Gaudenzdorfer Gürtel?

Haas: Eher Letzteres. Bei "Komm, süßer Tod" konnte ich mich im Inneren eigentlich nie von Salzburg lösen, weil ich dort meinen Zivildienst geleistet hatte. Da habe ich dann einfach ein paar Wiener Straßennamen eingesetzt. Ein ganz wichtiger Ort war der Würstelstand beim Eingang zum Krankenhaus, und den gibt es nur in Salzburg. Man hat mir mal erzählt, dass jemand den Portier des AKH gefragt hat, wo denn der Würstelstand sei, worauf der richtig in Saft gegangen ist und meinte: Sie sind schon der Zehnte, der das fragt!

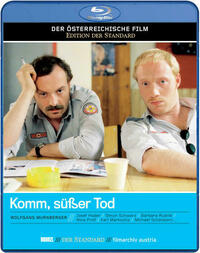

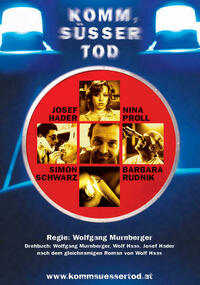

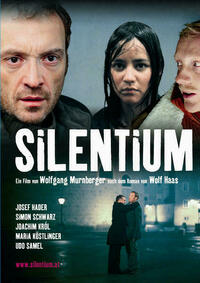

Zur Person

Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm geboren und studierte Germanistik und Linguistik in Salzburg. Nach seiner Übersiedlung nach Wien arbeitete er in der Agentur Demner & Merlicek und schrieb in dieser Zeit auch seine ersten Krimis mit Simon Brenner als Protagonisten. Von den acht Brenner-Romanen sind bereits vier von Wolfgang Murnberger mit Josef Hader in der Hauptrolle verfilmt worden, "Das ewige Leben" kommt im Frühjahr 2015 in die Kinos