Ein Schwätzer, der Geschichte schrieb

Franz Kössler in FALTER 20/2013 vom 15.05.2013 (S. 17)

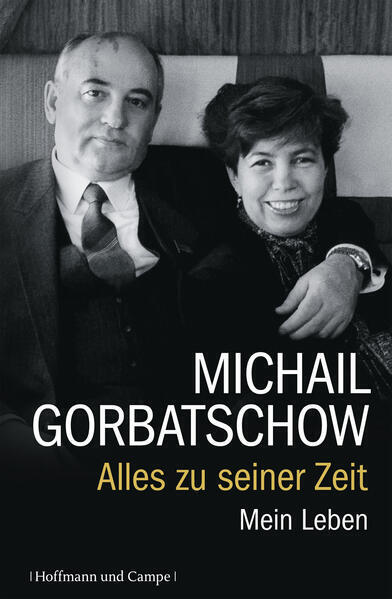

Michail Gorbatschow erzählt in seinen neuen Memoiren vom Ende der Sowjetunion und von der innigen Liebe zu seiner Frau Raissa

Die Mehrheit der Russen hat den Zerfall der Sowjetunion als nationale Demütigung erlebt. Viele, die nicht zu den verfolgten Regimekritikern zählten, trauern der Geborgenheit im totalitären Staat noch heute nach. Verantwortlich für das Ende des sozialistischen Riesenlands machen sie einen Mann, der mit seinen Reformen das erstarrte System ins Wanken gebracht hat: Michail Gorbatschow.

Ob er den Lauf der Geschichte gezielt in diese Richtung lenkte oder vielmehr von der Entwicklung der Ereignisse immer weiter getrieben wurde, als er beabsichtigt hatte – das war ein umstrittenes Thema für uns Korrespondenten während der Gorbatschow-Jahre in Moskau.

Auch die jüngsten Memoiren, es sind seine sechsten, geben keine klare Antwort. Gorbatschow ist 82 und schwer krank. In seinem Buch enthüllt er keine großen Neuigkeiten. Aber es kommt die private Seite des Staatsmanns ans Licht, die er mit rührender Offenheit beschreibt: seine intensive Beziehung zu seiner Frau Raissa Maximowna.

Der Jurastudent und die Soziologiestudentin verlieben sich beim Tanzen in Moskau und die Beziehung hält, bis Raissa 1999 an Leukämie stirbt. Noch immer schmerzt den Politiker, dass er die geliebte Frau nicht hat retten können. Sie war für ihn Freundin, Vertraute und Beraterin.

Erstickte Kreativität

Die öffentlichen Auftritte Raissas zählen zu den vielen Brüchen, die Gorbatschow vollzogen hat, sie waren ein Schritt der Öffnung in einer Gesellschaft, in der die Frauen die Hauptlast der Arbeit und der Familie trugen, von der politischen Führung aber ausgeschlossen waren. Als ich als Korrespondent einmal eine Straßenumfrage zur eleganten Frau an der Seite des Parteichefs machte, war die vorherrschende Reaktion ablehnend: "Welche Bedeutung hat sie schon, nur weil ihr Mann eine Führungsrolle hat?" Gerüchte zirkulierten, Raissa diktiere die Entscheidungen des Parteichefs. Gorbatschow dementiert: Sie habe nicht einmal gewusst, wie das Politbüro funktioniere.

Wenn man Gorbatschows Rekonstruktion seiner Laufbahn liest, ist man immer wieder überrascht, wie tief verwurzelt er in der sowjetischen Kultur war: in der Logik der Kolchose in der nordkaukasischen Region Stawropol, wo er aufgewachsen ist, im Denken in Tonnen und Hektaren, das die Kommandowirtschaft auszeichnete, dem engen Netz der Parteiorganisationen, das dem heutigen Leser noch Atemnot bereitet.

Begeistert berichtet Gorbatschow von den Wahlkämpfen, die er geschlagen hat, ohne daran zu erinnern, dass nichts zur Wahl stand. Es war ein weiter Weg bis zu seiner Erkenntnis, dass es das Wesen des Systems war, das die Kreativität erstickte und die Produktivität lähmte. Die Sowjetunion habe viele hervorragende Fachleute, erkennt er, aber ihre Kräfte seien wie gefesselt.

Vertraulichkeiten im Park

Das Regime liegt in den letzten Zügen, als Gorbatschow die höchsten Stufen der Parteinomenklatura erreicht. Die UdSSR ist isoliert, im globalen Wettbewerb abgeschlagen, in einer existenziellen Krise. Es ist die wachsende Kluft zwischen der rasant ansteigenden Produktivität im Westen und der erstarrten sowjetischen Wirtschaft, schildert Gorbatschow, die ihn von der Dringlichkeit der Reform überzeugt.

Der Prozess ist zögernd. Der Bruch mit dem System steht nicht auf dem Programm. "Wir waren noch davon überzeugt", schreibt er, "das Unglück unseres Landes hinge nicht mit irgendwelchen inneren Gesetzmäßigkeiten des Systems zusammen und wir könnten die Probleme in der Wirtschaft, Politik und geistigen Sphäre lösen, ohne den Rahmen des Systems zu verlassen."

Dennoch setzte er Schritte, die auf Dauer mit dem System unvereinbar waren, und befand sich durch die Umstände jenseits des Systems. Schließlich besiegelte sein Nachfolger Jelzin das Ende der Sowjetunion.

In Russland war Gorbatschow nie so beliebt wie im Westen. Seine langen Reden waren ermüdend, einen Schwätzer nannten ihn viele Russen. Auch dem Buch hätte eine Straffung gutgetan.

Um mit seiner Frau vertrauliche Dinge zu besprechen, seien sie in einen Park gegangen, man konnte ja nie wissen, erzählt er. Dieses Schicksal teilte er mit den westlichen Korrespondenten. Auch wir gingen in den Park, um Vertrauliches zu besprechen, man konnte wirklich nie wissen.