Wenn Mauern sprechen

Maik Novotny in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 43)

Frankfurt am Main spielt in der deutschen Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts eine besondere Rolle, und das keineswegs nur aufgrund der bekannten Hochhäuser. Vor allem, was den Städtebau betrifft, spiegeln sich hier Schicksal und Geschichte des ganzen Landes. In den 1920er-Jahren waren die Siedlungen des „Neuen Frankfurt“ unter Leitung des Planungsdezernenten Ernst May die Speerspitze der Wohnungsbau-Avantgarde. Für diese Siedlungen entwarf die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky die berühmte „Frankfurter Küche“. Unter den Nazis folgten brave Familiensiedlungen mit Selbstversorgergärten, nach 1945 der energische Wiederaufbau. Büros für die Handelsmetropole, die Nordweststadt als Beton-Satellit der 1960er-Jahre, die Hausbesetzerszene im Westend, die verspielte Postmoderne der wohlhabenden 1980er-Jahre mit dem Museumsufer am Main als Aushängeschild einer kultivierten Metropole. All dies begleitet von gesellschaftlichen Debatten, zuletzt jener um die zwischen Rekonstruktion, Touristen-Puppenstube und Vergangenheitsverklärung angesiedelte Neue Frankfurter Altstadt. Dabei betonte man in Frankfurt immer wieder die Liberalität der großbürgerlich-weltoffenen Stadt, wo 1848 in der Paulskirche die Demokratie erprobt wurde.

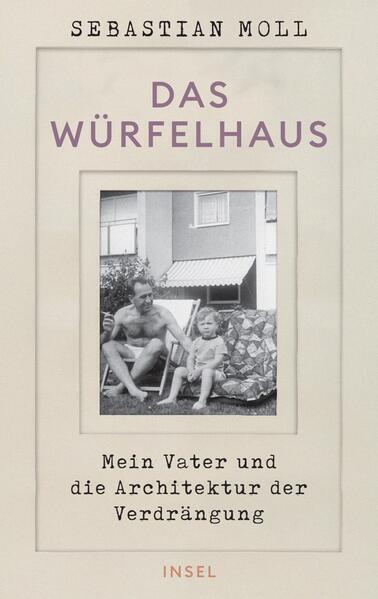

Diese verflochtene Historie aus Städtebau und Weltanschauung erzählt auch Sebastian Moll in seinem „Würfelhaus“, verknüpft sie jedoch zusätzlich mit der eigenen Familiengeschichte. Das titelgebende Würfelhaus in seiner autobiografischen Familiengeschichte ist jenes in einer Siedlung am Stadtrand, in das die Eltern Anfang der 60er-Jahre zogen und in dem der Autor aufwuchs. Eine moderne Reihenhaussiedlung, im Wohnzimmer Sessel von Charles Eames und Regale von Dieter Rams. Weltoffen und wirtschaftlich erfolgreich. Doch das stimmt nicht ganz, denn hinter der Fassade tun sich Brüche auf, die Moll erst nach dem Tod der Eltern langsam erforschen wird: Der Vater zieht sich zunehmend in den Keller zurück, wo er sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt und das Foto seiner Elsässer Jugendliebe an der Wand hängt. Vor den Augen von Frau und Sohn beginnt er eine Affäre mit seiner Assistentin. Die dadurch gedemütigte Mutter fühlt sich als Frankfurter Großstadtkind in der Speckgürtel-Spießigkeit isoliert und wird alkoholkrank.

All dem liegt, wie Moll in schleifenartigen Annäherungen erkundet, das Trauma der Kriegserfahrung zugrunde. Die Eltern, Jahrgang 1927 und 1930, sind zwar gerade noch zu jung, um Mitschuld auf sich zu laden, werden aber von Bombenangriffen und sinnlosem Flakhelfer-Aktionen im Innersten erschüttert. In der jungen Bundesrepublik, die, wie am Beispiel Frankfurt sichtbar, im Rausch des Aufbaus die Vergangenheit vergessen will, fehlen die Worte, um diese Erschütterung zu artikulieren. Der Soziologe Alexander Mitscherlich, der neben Klaus Theweleits „Männerphantasien“ den theoretische Referenzrahmen des Buchs abgibt, spricht von der „Unfähigkeit zu trauern“.

Biografien deutscher Kriegsgenerationen wie diese wurden oft erzählt, doch durch die Parallelmontage der Familiengeschichte mit Stadt und Architektur eröffnet Moll neue Dimensionen, ohne in einfache Symboliken und Gleichsetzungen zu verfallen. Frankfurt als Schauplatz der Aufarbeitung und Verdrängung der Nazi-Zeit erlaubt ihm Deutungsversuche und suggeriert mögliche Antworten, die die inzwischen verstorbenen Eltern ihm nicht mehr geben können.

Dass die Wiederbegegnung mit dem Elternhaus, ebenfalls ein sattsam bekannter Topos der Literatur, hier einmal nicht auf der Achse „Großstadt versus Dorf“ verhandelt wird, sondern die Heimat selbst eine Großstadt ist, ist eine willkommene Abwechslung, dabei erzählt Moll verständlich und konzise die Architekturdebatten der Stadt und der einzelnen historisch aufgeladenen Orte in ihr, während er Spaziergänge in seiner alten Heimat unternimmt. Für ihn, der seit Jahren in New York lebt, wird die Wiederannäherung an Frankfurt und an das Würfelhaus seiner Kindheit und Jugend auch zu einer Beschäftigung mit der Frage nach der eigenen deutschen Kollektivschuld, die er durch journalistische Interviews mit jüdischen Emigranten in New York und Therapiesitzungen abzugleichen versucht – typisch New York, aber weitgehend erfolglos, wie er selbst zugibt.

Dieser journalistische Hintergrund des Autors macht sich zwar an manchen Stellen mit etwas zu phrasenhaften Routine-Formulierungen bemerkbar („In den 70er und 80er Jahren etablierte sich das East Village dann endgültig als Biotop der Boheme, als Nährboden für die amerikanische Avantgarde“), und die Eltern als Hauptprotagonisten geraten manchmal etwas zu lange aus dem Blickfeld. Doch die ruhige Erzählweise gibt die Erzählstränge nie aus der Hand.

Die schlaglichthaften biografischen Erinnerungen sind eindringlich und manchmal fast unerträglich – etwa wenn der Vater den zwölfjährigen Sohn auffordert, den BH seiner Geliebten zu öffnen, während die Mutter im Türrahmen steht und zuschaut. Ist dieser Sadismus, fragt sich Moll, auch ein Resultat der Erfahrung als adoleszenter Soldat in den letzten Monaten der Nazi-Kriegsmaschine? Vermutlich ja: „Der unterdrückte Zorn darüber, nach einer Jugend des Drills und der Erniedrigungen um den Lohn der Weltherrschaft betrogen worden zu sein, bricht sich dann jedoch nicht selten in der Familie Bahn.“ Vieles bleibt jedoch bis zum Schluss offen, und die Frage, wer Vater Heinz wirklich war, bleibt unbeantwortet. „Beinahe alles, was meinen Vater angeht, kommt aus einer Entfernung zu mir und verharrt in ihr. Er bleibt mir unscharf.“ Doch manchmal, wenn die Menschen stumm bleiben, können Architektur und Stadt, in denen Geschichte und Geschichten gespeichert sind, Antworten geben.