Hostiendiebstahl durch Wanderfalken

Klaus Nüchtern in FALTER 33/2023 vom 16.08.2023 (S. 29)

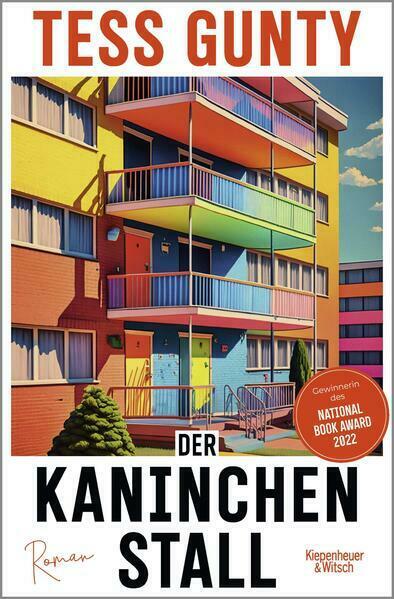

Tess Gunty ist 30 Jahre alt und sieht ein bisschen so aus, als wäre sie beim Casting für die Titelrolle von "Barbie" nur knapp von Margot Robbie ausgestochen worden. Tatsächlich hat Gunty mit "Der Kaninchenstall" nicht nur das Debüt des Jahres geliefert, sondern auch den "Anti-Barbie"-Roman der Saison - jedenfalls, was die deutsche Übersetzung anbelangt. Denn im amerikanischen Original ist "The Rabbit Hutch" bereits im Vorjahr erschienen und auch gleich mit dem National Book Award in der Kategorie Prosa ausgezeichnet worden, der renommiertesten Auszeichnung neben dem Pulitzer-Preis.

Gunty, die ein Studium in Creative Writing absolviert und danach ihren Master of Fine Arts erworben hat, stammt aus dem Mittleren Westen, aus Indiana, um genau zu sein, und ebendort hat sie auch ihr fiktives Vacca Vale angesiedelt, den Schauplatz des Romans.

Von der einst boomenden Industrieregion ist nach dem Niedergang der Autoindustrie und einer von austretendem Benzol verursachten Öko-Katastrophe nur eine Suburbia-Hölle inmitten einer Agrarwüste geblieben:

"Mais und Sojabohnen, in übertriebenem, unbegreiflichem Ausmaß. Im Sommer verwandeln sie sich in einen Anschlag chemischen Grüns und breiten sich Hunderte von Kilometern aus wie kultische Oden an die Geometrie. [] Dürre. Lebloser Boden, den keine Maschine, keine Chemie, kein Unternehmen und kein Mensch defibrillieren kann."

Der titelgebende "Kaninchenstall" ist die treffendere Bezeichnung für ein Mietshaus, das einst unter dem schönfärberischen Namen La Lapinère Affordable Housing Complex errichtet worden war und nun von Menschen bewohnt wird, die sich nichts Besseres leisten können. Und das ist die überwiegende Anzahl der Romanfiguren.

Guntys Debüt widerspricht so ziemlich allen Kriterien, die die Unterhaltungsindustrie für einen "gut gebauten Roman mit Bestseller-Potenzial" vorgesehen hat. Er ist ein einziger Exzess. Und der manifestiert sich gleich zu Beginn des ersten Kapitels. Es trägt die programmatische Überschrift "Das Gegenteil von Nichts" und handelt von der außerkörperlichen Erfahrung, welche die 18-jährige Protagonistin gerade durchmacht und die sich wie folgt liest:

"Messer, Baumwolle, Huf, Bleiche, Schmerz, Fell, Seligkeit -als sie ihren Körper verlässt, ist sie alles gleichzeitig. Sie ist jede Bewohnerin, jeder Bewohner ihres Mietshauses. Sie ist Kehricht und Cherub, ein Gummischuh am Meeresgrund, der orange Overall ihres Vaters, eine Bürste, die durchs Haar ihrer Mutter gleitet."

Die Vision dieser Tiffany Watkins, die ihren Vornamen auf Blandine hat ändern lassen, um ihrer Verbundenheit mit der frühchristlichen Märtyrerin gleichen Namens Ausdruck zu verleihen, ist aber um einiges konsistenter, als es auf den ersten Blick scheint: Es dauert bloß weitere 350 Romanseiten, bevor geklärt wird, was hier eigentlich vor sich geht.

Es ist nicht eben wenig, was die hochambitionierte Autorin in ihren Roman hineingepackt hat an Figuren, Perspektiven, Rückblenden, Reflexionen Haben wir es hier also gar mit einem Fall jener literarischen Untugend zu tun, die Wolf Haas in "Das Wetter vor 15 Jahren" mit dem schönen Begriff der "Toomuchheit" umrissen hat?

Die Antwort lautet: Nein. Wer kann, der kann, und Tess Gunty kann verdammt viel. Man wird auf den 400 Seiten keine langweilige Figur und keinen uninteressanten Schauplatz finden, keine drögen Dialoge, keine abgegriffenen Metaphern oder missglückten Vergleiche. Gewiss, es bedarf eines Minimums an Aufmerksamkeit, um die Zusammenhänge zu durchschauen, aber wer es zu leisten bereit ist, wird durch die Einsicht in den Einfallsreichtum und die gefinkelten Arrangierkünste der Autorin reich belohnt.

Auch der Plot, dessen Fehlen die Verfasserin eines der wenigen bislang erschienenen Verrisse in der SZ zu Unrecht beklagt, lässt sich unschwer umreißen. Der elaborierteste Handlungsstrang widmet sich der verhängnisvollen Affäre, die Blandine/Tiffany mit ihrem Musiklehrer aus der Highschool anfängt. Er ist um 25 Jahre älter und unglücklich mit einer steinreichen Frau verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.

So klischeehaft die Liaison zwischen dem charismatischen Pädagogen und dessen ebenso nerdiger wie talentierter und intelligenter Schülerin auf den ersten Blick anmuten mag, so muss man doch zwei Dinge einräumen: Erstens ist im Bundesstaat Indiana einvernehmlicher Sex mit einer 17-Jährigen legal; und zweitens hat sich dieser James Yager in seiner Rolle als Mentor und Förderer durchaus -wenn auch letztendlich erfolglos -bemüht, dass es genau dazu nicht kommt: "James wird ein Freund, allen Widrigkeiten zum Trotz. Sie wird seine Freizeitdroge, eine schlechte Angewohnheit, die er vor anderen und sich selbst zu verbergen versucht. Beide fühlen sich aufs Heftigste verstanden. Monatelang ficken Tiffany und James, ohne sich anzufassen. Sie sind kein Einzelfall."

Die Handlungsfäden wiederum, in denen mehr oder weniger prominente Nebenfiguren die Erzählperspektive bestimmen, sind alle miteinander verknüpft und werden - sieht man von diversen weiter ausgreifenden Binnenrückblenden ab -chronologisch sauber abgespult: Nach der ekstatischen Initialzündung springt der Roman zwei Tage zurück und erzählt -sich dieser nun wieder schrittweise nähernd -, wie es dazu kommen konnte und welche Romanfigur dabei involviert ist.

Neben der auf animeartige Art aparten Blandine mit ihrem schlohweißen Haar zählen zu diesen unter anderem noch deren drei um weniges ältere männliche Mitbewohner, die alle auf sie abfahren; ein junges und ein älteres Ehepaar; die schwer katholische 40-jährige Joan, die eine Webpage mit Online-Nachrufen betreut, sowie Moses Blitz, 53-jähriger Sohn eines soeben verstorbenen ehemaligen Kinderstars einer Fifties-TV-Serie, der seine Mutter im Online-Kondolenzbuch mit so pietätvollen Epitheta wie "#SHITTYMOTHER" und "#EISKAL- TEHURE" bedenkt.

Gezeichnet ist der Eintrag übrigens mit "Der fürchterliche Leuchtmensch"; ein erster Hinweis darauf, dass der Mann ordentlich einen an der Klatsche hat -so wie alle anderen Romanfiguren. Aber auch wenn spirituelle Erleuchtung -Blandine ist ein großer Fan der mittelalterlichen Mystikerin Hildegard von Bingen - im Roman eine nicht unwesentliche Rolle spielt, ist der "Leuchtmensch" nicht als Metapher zu verstehen, wie dem Kapitel mit der mehrdeutigen Überschrift "Chemische Gefahr" zu entnehmen ist:

"Manchmal malt Moses Robert Blitz [ ] seinen ganzen Körper mit der Flüssigkeit aus kaputten Knicklichtern an, verschafft sich Zutritt zum Haus des Feindes und weckt den Feind auf. Dann zappelt er in der Dunkelheit herum, nackt und leuchtend."

Die unfreiwillige Beichte, die Moses Blitz bei einem Priester ablegt, ist ein Glanzstück screwballcomedygeschulter Dialogkunst, aber es wäre nicht Tess Gunty, würde sie dem nicht auch noch eine nonverbale Extra-Pointe hinzufügen -quasi die Kirsche auf dem Eis: In der Kirche, die zum Schauplatz der genannten Konfession wird, begehen Wanderfalken Hostiendiebstahl.

Bei allem Hang zu Slapstick und Allotria ist "Der Kaninchenstall" zugleich ein ganz ernsthafter Versuch, die ökologischen, sozialen, moralischen und mentalen Verwüstungen der Gegenwart zu erfassen. Das Ergebnis ist nicht gerade barbiefarben, aber auch nicht dunkelschwarz.

In einer Szene, die auch von Guntys schottischer Kollegin A.L. Kennedy stammen könnte, flüchtet Joan (die mit den Nachrufen) vor einem schweren Gewitter Richtung Parkhaus und beobachtet, wie zwei Passanten sich ansatzlos um eine dicke ältere Frau kümmern, die gerade zusammengebrochen ist -"und Joan verstand, dass menschliches Mitgefühl kein Pappenstiel war. Es war der letzte Anker".