"Leg bitte etwas leichte Musik auf"

Sebastian Fasthuber in FALTER 26/2024 vom 26.06.2024 (S. 25)

Italien, Land der Musik. Da wundert es kaum, dass Silvio Berlusconi seine ersten Lire einst als Sänger und Conférencier auf Kreuzfahrtschiffen und in Nachtclubs verdiente. Auch als Ministerpräsident blieb er dem schönen Gesang zugetan. Berlusconi schrieb sogar Lieder und schwärmte für die Kunst der Sängerin Ornella Vanoni.

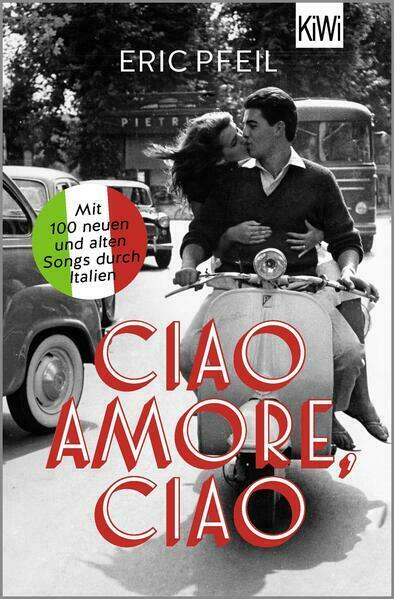

Der deutsche Autor Eric Pfeil landete vor zwei Jahren mit dem Buch "Azzurro" einen Überraschungsbestseller. Seine schwärmerischen Texte über 100 ausgewählte Lieder wurden zur Liebeserklärung an die facettenreiche Popkultur Italiens - und erklärten Land und Leute mit; kurzweilig, charmant und detailreich.

Nun liegt der Nachfolger mit weiteren 100 Canzoni vor. "Ciao Amore, Ciao" geht stärker in die Tiefe: Neben Italopop in seiner ganzen, verwirrenden Vielfalt sowie Mode und Essen verhandelt Pfeil auch Politik, den Nord-Süd-Konflikt und Fragen des Feminismus.

Von einem musikalischen Vorleben Giorgia Melonis ist übrigens nichts bekannt. Aber auch die rechtsextreme Ministerpräsidentin liebt Musik. Sie mag Davide Van De Sfroos, der vorwiegend in lombardischem Dialekt singt; beim G7-Gipfel schmolz sie neulich zu Andrea Boccelli dahin. Der Rechtspopulist Matteo Salvini wiederum ist Fan des 1999 verstorbenen Cantautore Fabrizio De André, der über die Ausgegrenzten und Entrechteten sang.

Solche Widersprüche seien für Italien typisch, erklärt der Experte. Das Interview fand an einem grauen Regentag am Telefon statt. Pfeil verriet auch seine Urlaubspläne: Diesen Sommer geht es entweder nach Sizilien oder nach Kalabrien.

Falter: Herr Pfeil, warum ist die italienische Musik so großartig?

Eric Pfeil: Für mich ist sie die Antwort auf all die schlimmen Bedrängnisse unserer Tage. Die Welt geht unter? Ja, aber wir haben zum Glück noch den Italopop! Gleichzeitig finde ich den Showman-Gestus der Italiener reizvoll. Das ist etwas beinahe Existenzielles: Die Bühne als Ort, wo über Leben und Tod entschieden wird.

Eine derartige Liebe braucht eine Urszene. Wie hat das mit Ihnen und Italien begonnen?

Pfeil: Meine Mutter hat es immer zum Schönen gezogen, aber das Geld war knapp. Eines Tages bot die Bergisch-Gladbacher Ortsgruppe der CDU eine Rom-Reise an.

Meine Eltern waren reflexhafte Sozialdemokraten. Doch warum sich nicht von der CDU günstig nach Italien karren lassen? Die Reise wurde von dem flamboyanten Politiker Wolfgang Bosbach geleitet, der heute noch in Talkshows auftritt. Er saß vorne im Bus und kommentierte in einer knarzenden Anlage die draußen vorm Fenster vorbeiziehende Pracht. Ich fand den Mann politisch furchtbar, habe ihm jedoch zu verdanken, dass ich Anfang der 80er erstmals italienischen Boden betreten durfte.

Waren Sie gleich verzaubert?

Pfeil: Die Leute waren ausnahmslos gutaussehend, selbst Polizisten waren wie Models gekleidet. Alles schmeckte fantastisch. Zuhause war es wieder fürchterlich. Zum Glück kaufte mein Vater dann die neue "Italo Top 20"-Platte, und schon war wieder ein bisschen von diesem Flirren da. Gefühlsmäßig habe ich kapiert: Irgendwo in diese Musik ist das italienische Lebensgefühl eingeritzt.

Jene Leichtigkeit also, die Österreicher und Deutsche für gewöhnlich nicht haben?

Pfeil: Wir mögen ja all die Italien-Klischees. Sie gehören zur Marke und werden von den Italienern aktiv bespielt. Aber unter der Oberfläche kommt selbst bei seichteren Liedern schnell ein kleiner Tritt in den Bauch. Die tolle neue Band Colapesce Dimartino singt sinngemäß: "Leg bitte etwas leichte Musik auf. Dann fallen wir alle nicht in das schwarze Loch, an dessen Rand wir stehen."

Was ist die Botschaft des Italopop?

Pfeil: Leichtigkeit, die aber nie mit Oberflächlichkeit zu verwechseln ist. Wie Italo Calvino schrieb: Leichtigkeit heißt, über den Dingen zu schweben und sie von oben zu betrachten, ohne Steine im Herzen. So fühlt es sich an, wenn man die Lieder des großen Cantautore Lucio Dalla hört. In dieser Musik steckt das ganze Elend der Welt, aber immer auch die größte Freude.

Können wir uns vom italienischen Überschwang und Pathos etwas abschauen?

Pfeil: Mir gefällt der Ansatz mehr, das Unwichtige sehr wichtig zu nehmen. Das können wir von den Italienern lernen. Das Pathos? Besser nicht. Das können nur sie.

Sie sind selbst Musiker, kommen aber vom Indierock. Was spricht Sie am Italopop an?

Pfeil: Eine Zeit lang war mein Italienfaible eingeschlafen. In den 1990ern spielte ich dann in einer Band, und ein Kollege hatte eine Platte von Adriano Celentano. Niemand hörte ihn damals, aber wir fanden ihn genial und verrückt. Was ist das für eine aufgekratzte Musik? Was hat der Typ für ein Sendungsbewusstsein? Und was für irres Zeug singt er? Wegen ihm habe ich angefangen, Italienisch zu lernen.

Wie viel Italiener sind Sie heute?

Pfeil: Es gab für das erste Buch mehrere Verfilmungsangebote. Ich sollte die Sängerinnen und Sänger, über die ich geschrieben habe, treffen. Wollte ich eigentlich nicht. Nur eines würde ich alle fragen: Wie funktioniert das mit der Leichtigkeit? Was lässt einen leicht sein? Oder ist das nur eine Behauptung? Eine Form von Draufgängertum? Eine neapolitanische, leicht melancholisch gebrochene Art von Ignoranz? Zumindest ein gewisses Schulterzucken habe ich mir abgeschaut. Auch wenn alles furchtbar ist, muss man nicht gleich verzweifeln. Lass mich erst mal ein schönes Sakko raussuchen.

Hand aufs Herz: Adriano Celentano würden Sie schon gern treffen, oder?

Pfeil: Natürlich. Er ist so eine ikonische Figur. Aber auch völlig zurückgezogen, keine Chance. Bei der Recherchereise zum ersten Buch stand ich vor seinem Haus unweit des Lago di Como. Was heißt Haus? Es ist ein Anwesen von Neverland-artigem Ausmaß. Ich bin durchs Gestrüpp gekrochen, um zumindest mal in die Nähe von Celentano zu kommen. Ich wollte seine Luft schnuppern und wissen, was er von seinem Fernster aus sieht.

Und?

Pfeil: Er hat einen sehr schönen Ausblick.

Warum ist italienische Musik in unseren Breiten eigentlich langsam aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwunden?

Pfeil: Italien hatte eben irgendwann als exotisches Land ausgedient. Zudem setzte im Italopop ab Mitte der 1980er eine angloamerikanische Fixierung ein. Das hört man bei Ramazzotti, der im Grunde ein italienisch singender Popsänger ist.

Die Cantautori der 1970er waren sehr politisch. Ist davon noch etwas übrig?

Pfeil: Auch diese Tradition ist weitestgehend entschlafen, aber es gibt immer noch tolle Texte und Typen. Ein gutes Beispiel ist die junge Sängerin und Rapperin Madame. Sie stellt selbstverständlich ein modernes, auch queeres Frauenbild in die Welt, ohne das groß zu erklären. Durchaus auch als Protest gegen Frau Meloni zu lesen.

Hip-Hop spielt in Ihren Büchern aber praktisch keine Rolle. Wieso?

Pfeil: Weil Hip-Hop keine spezifisch italienische Kunstform ist, auch wenn er in Italien zeitweise sehr wichtig war. Typisch sind vielmehr Lieder mit Rückgriffen auf die Melodientradition der Oper und auf die Canzone napoletana, wo die Frau vom Mann unterm Fenster in sehr öliger Weise serenadisiert wird. Das macht Italien musikalisch aus.

Viele italienische Sängerinnen und Sänger sind stark mit ihrer Region oder der Heimatstadt verbunden. Antonello Venditti beispielsweise singt ständig über Rom. Warum ist das so?

Pfeil: Weil Italien extrem regional funktioniert. Die Menschen sehen sich als Ligurer, Römer, Apulier, nicht so sehr als Italiener. Alles wird über den lokalen Kirchturm entschieden. Das erklärt zum Teil auch die Politikverdrossenheit. Man löst die Probleme zuhause. Die Grundregel ist: Der südlich gelegene Nachbarort macht immer alles schlechter als man selber. Viele Sängerinnen und Sänger sind zwar nach Mailand gegangen, das Zentrum der Musikindustrie. Sie denken aber trotzdem weiter im Kontext ihrer Region.

Sängerinnen spielen im neuen Buch eine große Rolle. Sie schreiben, dass sie viel für die Befreiung der italienischen Frau getan haben. Wer wäre ein Beispiel dafür?

Pfeil: Raffaela Carrà, eine aus Bologna stammende Tänzerin, Sängerin und Fernsehmoderatorin. Auf eine sehr heitere, spielerische, unschuldige Art hat sie die italienische Frau aus den ekeligen Griffeln des Patriarchats befreit.

Wie schaffte sie das?

Pfeil: Mit fröhlichen Empowerment-Schlagern, in denen Frau selbstbewusst ihre Wünsche formuliert. Und mit einem ikonischen Auftritt. 1971 hat sie in einer TV-Sendung ihren verrückten "Tuca Tuca"-Tanz gemacht und dabei sehr neckisch Knie, Hüfte, Schultern und Stirn ihres männlichen Gegenübers berührt. Ein Riesenskandal! Der Vatikan ist ausgerastet, die RAI hat es zensiert. Darauf kam der Schauspieler Alberto Sordi, in Italien ein Mythos, und hat gesagt: Pass auf, Raffaela, wir tanzen das nochmal. Wenn ich in deine Sendung komme, kann die RAI nichts machen.

Weil er unantastbar war?

Pfeil: Genau, Sordi war in Italien ein Heiliger. Sie haben das getanzt und es ging durch. Später hat Carrà das noch mit so ziemlich allen männlichen Prominenten in Italien wiederholt. Kann man sich stundenlang nachts im Internet ansehen und dabei viele Rotweinflaschen leer trinken.

Das kann man wohl auch zum Sanremo-Festival, wo Italien alljährlich das Lied des Jahres sucht. Was ist das Faszinierende an der Veranstaltung?

Pfeil: Dort wird über Gedeih und Verderb von Karrieren entschieden. Es geht um die wichtigste italienische Handwerkskunst, nämlich die großen Hits. Das Ausmaß des Festivals ist komplett irre. Es umfasst fünf Tage im Februar und wird zur besten Sendezeit ausgestrahlt, von acht Uhr abends bis zwei Uhr nachts. Alle schauen zu, denn man muss am nächsten Tag an der Bar und auf der Piazza mitreden können.

Es geht aber nicht nur um Musik, oder?

Pfeil: Nein, in Sanremo wird Italien der Puls gemessen. Man kann dort sehen, was gesellschaftlich im Land los ist. Zwischen den Stücken findet viel Aktivismus statt. Dieses Jahr waren Femizide und Mafiamorde große Themen. 2023 hielt Roberto Benigni eine flammende Rede über Meinungsfreiheit. In der Pressekonferenz wurde im Hinblick auf Giorgia Meloni und unter Beteiligung des Moderators die antifaschistische Hymne "Bella Ciao" gesungen. In Sanremo ringt Italien mit sich selbst. Das läuft regelmäßig aus dem Ruder. Es passiert immer etwas Unerwartetes.

Zum Beispiel?

Pfeil: Im Vorjahr hat der Sänger Blanco die Bühne verwüstet, weil es bei seinem Auftritt technische Probleme gab. Das löste eine mittlere Staatskrise aus. Politisch darfst du in Sanremo nämlich alles machen und sagen, aber du darfst bei Gott nicht mit den Blumen der Deko um dich werfen. Die Karriere des jungen Mannes schien im Eimer, wurde aber durch ein Duett mit der großen Primadonna Mina gerettet.

Apropos Mina: Werden die Alten in Italien mehr geschätzt?

Pfeil: Alter ist in Italien eine andere Kategorie. Du bist erst alt, wenn man's merkt. Mina hat mit 84 noch Hits in den Charts. Es treten in Sanremo auch immer die alten Sänger ganz selbstverständlich neben den Jungen auf. Ricchi e Poveri sind heuer dort mit fast 80 rumgesprungen. In Deutschland würden wir uns fragen: Warum tun die sich das an? In Italien betet auch das junge Publikum einen Vasco Rossi an.

Wenn der inzwischen 72-jährige Altrocker auftritt, versammelt sich im Stadion eine Generationen-WG, vergleichbar etwa mit einem Bruce Springsteen. Was hat dieser Vasco Rossi, was andere nicht haben?

Pfeil: Als er Anfang der 1980er kam, gab es in Italien keinen Rockstar. Er hatte diesen Menefreghismo, diese speziell italienische Scheiß-drauf-Attitüde. Bei seinem ersten Sanremo-Auftritt wirkte er, als hätte er fünf Minuten vorher noch Karten gespielt: fahrig und nur halb vorbereitet. Italiens Jugend sagte: "Danke, auf so einen Typen haben wir gewartet!" Auch heute noch schreien sich Teenager bei seinen Konzerten die Seele aus dem Leib. Da kommt dieser ältere Herr, untersetzt, in einer Paillettenjacke raus und legt eine Stadionrock-Travestie hin. Ein komisch hemdsärmeliger Kerl, der im Privathubschrauber zu Auftritten fliegt. Typisch italienisch widersprüchlich. Er wirkt wie der flamboyante Chef einer Rockergang, dem es finanziell zu gut geht, sagt aber eigentlich nur Richtiges und ist offenbar auch ein netter Typ geblieben.

Ist das Verhältnis der Italiener zu ihren Musikern intensiver als bei uns?

Pfeil: Es ist viel inniger. Man muss sich nur auf Youtube Videos anschauen. Darunter steht verlässlich jedes Mal der Kommentar: "Ein Mythos." Die Italiener geben ihren Stars auch Spitznamen der verrücktesten Art. Sie sind für sie wie Fabelwesen, fast schon Superhelden.

Entsprechend euphorisiert ist das Publikum bei Konzerten. Welche Eindrücke haben Sie mitgenommen?

Pfeil: Zum ersten Mal wurde mir bei einem Auftritt von Jovanotti klar, dass die Italiener von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgehend mitsingen. Auffällig ist auch: Manche Cantautori wie Antonello Venditti neigen zum Predigen. Der haut zu jedem Thema völlig ungefiltert seine Meinung raus. Nicht wie sein deutscher Kollege Herbert Grönemeyer, bei dem man denkt, der Bundespräsident spricht. Nein, da wird auch sehr drolligen Ansichten Ausdruck verliehen. Die Leute im Publikum stehen auf und schreien etwas dazwischen. Dann singt er ein Lied und alle liegen sich wieder in den Armen.

Was unterscheidet italienische Poptexte von englischen oder deutschen?

Pfeil: Wie die Italiener texten, würde man bei uns überspannt nennen. Selbst in den vermeintlich banalsten Songs finden sich höchst erstaunliche Formulierungen. In Umberto Tozzis Liebeslied "Ti amo" etwa taucht plötzlich das Wort "Toilettenpapierkrieger" auf. Herrlich irre Formulierungen sind bei den Cantautori sowieso gang und gäbe. Paolo Conte beispielsweise richtet in einem Lied folgende Worte an eine Frau: "Ich wünsche dir die Gunst der Elektriker, dann hast du wenigstens immer Licht." Bei Lucio Dalla heißt es: "Das Zimmer ist voll mit Mücken groß wie Elefanten, aber wenigstens können Elefanten nicht fliegen."

Wenn dereinst nachkommende Zivilisationen auf Spuren aus unserer Zeit stoßen: Welches italienische Lied sollte unbedingt für sie konserviert werden?

Pfeil: "Il mio canto libero" vom leider schon verstorbenen Lucio Battisti, darin liegt ein großer Teil der Seele Italiens begraben. Das Lied formuliert eine Idee sehr schön: Wenn es ganz finster wird, ist die Musik da, um uns aus dem Schlamm zu erheben und zu retten. "In un mondo che /Non ci vuole più / Il mio canto libero sei tu", beginnt der Text. Also: "Hier in einer Welt, die uns nicht mehr will, bist du unser freier Gesang." Musik kann alles.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: