Penis, Panzer und Pubertät in Prag

Jörg Magenau in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 15)

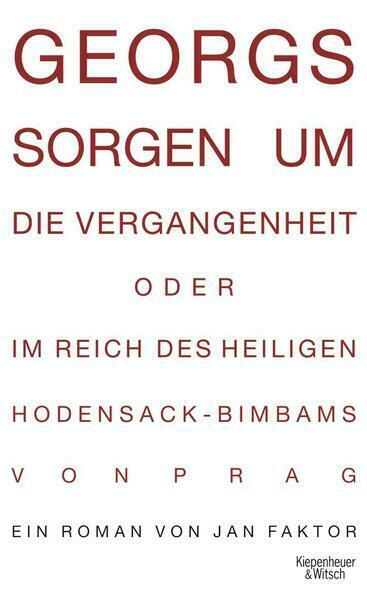

Erzählen, was das Zeug hält: Jan Faktors fetter Roman über eine tschechische Jugend in den 60er-Jahren

Mit dem Erzählen ist es so wie mit allen Dingen im Leben: Irgendwann taucht die Frage auf, warum man das tut. Die Vergangenheit wird ja nicht besser dadurch; und überhaupt: Reden wir nicht viel zu viel? Das Bekenntnis "Ich werde keine Romane schreiben, Prosa lehne ich sowieso ab. Ich will lieber auf alles draufhauen, möglichst auf jedes einzelne Wort" kann deshalb mit Verständnis und Sympathie rechnen. Auf Seite 539 eines 640 Seiten umfassenden Romans kommt es aber doch überraschend.

Georg, Romanfigur und jugendliches Alter Ego von Jan Faktor, äußert sich so gegenüber einem tschechischen Schriftsteller, der ihm daraufhin prophezeit: "Vielleicht nachdem du alles zerhauen hast, Georg, warte mal ab. Das Erzählen hat etwas Magisches, glaube mir. Im Grunde will man als Leser – in jedem Zeitalter – immer nur wissen, wie es weitergeht."

Seine wortabklopferische Phase als experimenteller Lyriker hat Jan Faktor längst hinter sich gelassen. Als er 1978 von Prag nach Ost-Berlin zog, gehörte er zur alternativen Literaturszene von Prenzlauer Berg, war aber als Tscheche, der die deutsche Sprache wie einen Fremdkörper betastete und zerlegte, eher ein Außenseiter.

Heute erzählt Faktor so bedenken- wie skrupellos. Da gibt es keine Rücksicht auf Ökonomie, keine Scham und kein Mitleid. Die Frage, "wie es weitergeht", ist aber nur von untergeordneter Bedeutung gegenüber dem Bedürfnis, Türangeln, Baustellen, Mülltonnen oder Abflusssysteme in ihrer Funktionsweise zu erfassen. Diese dingliche Orientierung hat vielleicht damit zu tun, dass Georg schon zu Beginn erklärt, von einem geradezu unerschütterlichen Glauben an eine helle Zukunft getragen worden zu sein – ein Glaube, der ihm sein durchschnittliches Dahinvegetieren ungemein erleichtert hat.

Die Jugend im sozialistischen Prag der 60er-Jahre war ja gewissermaßen von Amts wegen auf Zukunft ausgerichtet. Georgs Sorgen betreffen also "nicht vorrangig die jeweilige Gegenwart, sondern fast ausschließlich die Vergangenheit". Denn das, was war, entspricht leider nie dem, was hätte sein sollen.

"Georgs Sorgen" handelt von einer weitverzweigten, unübersichtlichen Familie, die sich nach dem Krieg als Zweckgemeinschaft von Überlebenden in einer Prager Altbauetage zusammengefunden hat. Sie besteht fast ausschließlich aus Frauen: Georgs Mutter, seinen nur schwer zu zählenden Tanten, Großmüttern und Urtanten. Der Frauenüberschuss in dieser jüdischen Familie hat damit zu tun, dass "aus den KZs nach dem Krieg nicht die Herren, sondern eher die Damen" zurückkamen. Der Vater, Bediensteter der Geheimpolizei und maßloser Trinker, lebt mit seiner neuen Freundin in einem anderen Stadtviertel. Und Onkel ONKEL mit den weißen Beinen verschanzt sich hinter alten Schränken, die er so zurechtrückt, dass er in ihrem Schatten eine Art Privatexistenz inmitten der Frauenfamilie führen kann. Das häusliche Miteinander ist so eng, dass es Georg schwerfällt, Einzelwesen und nicht nur den Gesamtorganismus wahrzunehmen.

Von der Kindergartenzeit bis in die Jahre der schwierigen Loslösung von zuhause reichen die Sorgen, von denen Georg berichtet. Diejenige um den eigenen Penis ist die Zentralsorge, bei der sich Fragen der Hygiene mit der Lustproblematik verbinden. Alles Denken Georgs kreist um das andere Geschlecht, dem er als "Mösenschaftler" akribische Studien widmet. Das liegt mehr noch als an der Pubertät an der sozialistischen Gesellschaft, in der Sex einer der wenigen, von Staat und Ideologie nicht kontrollierbaren Freiräume gewesen ist. Die politische Entwicklung hin zum Prager Frühling und zu den sowjetischen Panzern, die ihm ein Ende setzten, läuft in diesem Erinnerungsroman denn auch eher im Hintergrund ab, obwohl bei Georgs Mutter, einer Zeitschriftenredakteurin, Intellektuelle wie Eduard Goldstücker ein und aus gehen und selbst Theodor W. Adorno während eines Kongresses erotische Ambitionen anmeldet.

Für Georg hat Freiheit vor allem mit dem "dauerhaft vorhandenen Samendruck" zu tun. Weil ihn "alle weiblichen Hüftbewegungen zum Sex im nächsten Fünfjahrplan einluden", mutiert er zu einem gelegentlich unangenehm auffallenden und selbstvergessenen Gaffer. Den Frauen gegenüber verhält er sich ähnlich wie gegenüber den Dingen: als Ingenieur mit dauerndem Reparier- und Verbesserungsbedürfnis. Die Sexualität, so wie er sie erlebt, kann dann aber mit den erotischen Utopien nicht mithalten. Die Beziehung zu seiner Verwandten Dana etwa ist eher ungewöhnlich. Diese arbeitet als Bildhauerin in einem kleinen Haus auf dem Land, in dem sie auch ein Sanatorium für verletzte Tiere unterhält. Ihr Haushalt ist von Dreck, Verwesung, Ungeziefer und Fäulnis gezeichnet.

Ekel ist für Georg Anlass zu konzentrierter Aufmerksamkeit. Alles Unappetitliche betrachtet er als "Lieferant von Nährstoffen". Auch sein Erzählen ist eine Art Gärungsprozess, also ein Zersetzungsvorgang. Das ist naturgemäß subversiv, bedarf keiner Erklärungen oder gar lästiger Psychologie und bringt eine angenehm unsentimentale Neugier mit sich. "Ich erweiterte mein Seelenleben vorsorglich auf die Dinge selbst", erklärt Georg, der folglich dauernd damit beschäftigt ist, "die Umwelt in der Fantasie zu reparieren". Georg ist literarischer Ingenieur mit technischem Spezialinteresse. Stalins Wort von den Schriftstellern als "Ingenieuren der Seele" bekommt damit eine zeitgemäße Nutzanwendung.