"Nenne es Gottes unentrinnbare Welt"

Erich Klein in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 11)

Anhand zweier verwahrlosender Brüder stellt E.L. Doctorow den Niedergang des amerikanischen Jahrhunderts dar

Gedichte, heißt es, sind der Querschnitt, Erzählungen ein Längsschnitt durch die Weltsubstanz. Im Werk von E.L. Doctorow – ein Dutzend Romane, etliche Erzähl- und Essaybände – stellt "Homer & Langley" den längsten Schnitt dar. Das Buch stellt ein Resümee von Doctorows amerikanischen Comédies humaines dar, der jedes Genre beherrscht: Beschreibungen historischer Schlachten ebenso wie Politthriller, den Schauerroman oder die philosophische Parabel.

Das "unerhörte Ereignis", das jeder Novelle zugrunde liegen soll, ist hier die reale Geschichte der aus dem wohlhabendem New Yorker Bürgertum stammenden Brüder Homer und Langley Collyer; als die beiden 1947 starben, wurden aus ihrem Haus in Manhattan 100 Tonnen Gerümpel entsorgt

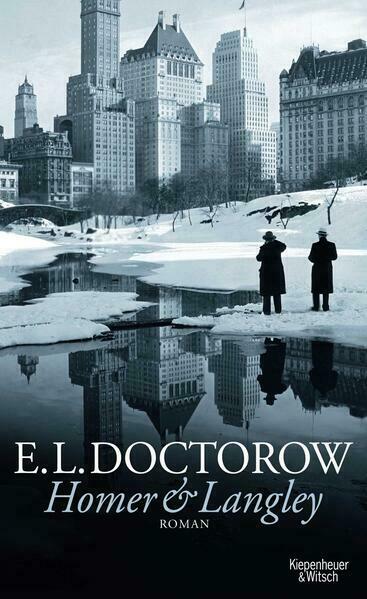

Doctorow stellt die beiden Sonderlinge nicht als Messies dar, die auch therapiert hätten werden können, sondern als Protagonisten des Untergangs einer Gesellschaft, die, anstatt zum Lichte der Vernunft zu streben, gleichsam in Platons Höhle zurücktorkelt: "Ich bin Homer, der blinde Bruder." Der kaum 20-Jährige steht im Central Park und nimmt nur noch Schemen und Geräusche der vorbeizischenden Eisläufer wahr.

Langley studiert an der Columbia University und heckt eine krause "Theorie der Ersetzbarkeit" aus. Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg – die Eltern sind gerade der weltweiten Grippeepidemie zum Opfer gefallen – beginnt er eine "Sammlung von Artefakten aus unserem amerikanischen Leben" anzulegen.

Das Leben der Privatiers nimmt rasch bizarre Formen an: Homer spielt klassenbewusst Klavier, schläft mit Julia, dem Dienstmädchen, das sich am Familienschmuck vergreift. Im Wohnzimmer steht mittlerweile ein ganzer Ford Modell T. Langley sammelt vor allem Zeitungen, um anhand der eigenhändig neu rubrizierten Ereignisse des Tages "das gesamte Leben Amerikas in einer Ausgabe festzuhalten".

Durch das Haus defiliert eine Reihe ominöser Besucher; zur Zeit der Prohibition etabliert sich im Keller ein Tanzlokal, das schließlich polizeilich aufgelöst wird. Der Rückzug wird immer radikaler, weil: "Was lässt sich schon philosophisch Bedeutsames darüber sagen, dass man ein Dach über dem Kopf hat? Drinnen ist draußen und draußen ist drinnen. Nenne es Gottes unentrinnbare Welt."

Die große Geschichte macht auch vor Homer und Langley nicht Halt: Für den Fall eines Angriffs der Achsenmächte hängen Gasmasken im Wohnzimmer bereit, ihre japanische Haushaltshilfe wird interniert, den Tag des Sieges verfolgen sie von ihrem Hausdach aus. Als Fremdlinge in der Zeit der antikommunistischen Hysterie des Kalten Krieg und der Mondlandung werden Homer und Langley, mittlerweile langhaarig und vollkommen verwahrlost, von den Hippies irrigerweise für ihresgleichen gehalten. Die Stadtverwaltung hat Gas, Strom und Wasserzufuhr abgestellt.

Doctorow gelingt es nicht nur, seine abstrusen Protagonisten als Parodie auf Medien, Konsum- und Wegwerfgesellschaft zu entwerfen, er schildert die im Müll versinkenden Beckett-Figuren, die längst nur noch winzige Stellen ihres Hauses bewohnen, darüber hinaus auch mit realistischen Mitteln. Als sie sich etwa eine "Katzenpatrouille" gegen die sich ausbreitende Mäuseplage anschaffen, führt das nicht zum gewünschten Ziel; stattdessen bepinkeln die Katzen den ganzen ersten Stock – bis zum Showdown: "bis sich die durchgeweichte Decke nach unten wölbte und einen Anblick bot wie das Hinterteil des Mondes, und schon kam der Kronleuchter herunter (

)".

Langley, dem unfreiwilligen Suizid nahe, vermag den Massenselbstmord einer Sekte in den 80er-Jahren nur noch als "Modeerscheinung" zu rubrizieren; Homer beginnt im Auftrag einer Journalistin schließlich ein Tagebuch zu führen. E.L. Doctorows Beschreibung des Niedergangs des amerikanischen Jahrhunderts ist nicht nur ob seiner unterhaltsamen Leichtigkeit beängstigend, die Rede verschlägt es einem vor allem deswegen, weil inmitten aller Apokalypsen auch noch die einfachen Gegenfragen gestellt werden; etwa jene ganz am Schluss: "Wo ist mein Bruder?"