Variationen über den amerikanischen Traum

Armin Thurnher in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 26)

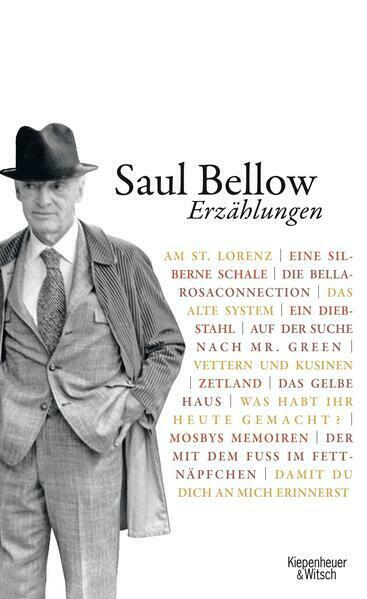

Saul Bellows gesammelte Erzählungen erscheinen in

neuer oder überarbeiteter Übersetzung

Vertrauen Sie auf das Urteil Philip Roths? Dann sollte Sie ein Schriftsteller interessieren, von dem Roth sagt, sein Roman "Die Abenteuer des Augie March" sei der bedeutendste amerikanische Roman der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Gemeint ist Saul Bellow (1905–1995), der in Kanada geborene Sohn russisch-jüdischer Einwanderer.

Bellow erhielt 1976 den Nobelpreis für Literatur und schrieb unzählige Romane und Erzählungen. Kiepenheuer und Witsch hat Bellows drei große Romane ("Herzog", "Humboldts Vermächtnis" und die erwähnten "Abenteuer des Augie March") in einer schönen Ausgabe und in neuer Übersetzung herausgebracht. Dennoch zählt der Autor bei uns nicht zum kulturellen Festbestand, anders als Faulkner, der ihm, was literarische Größe im 20. Jahrhundert betrifft, in Amerika stets an die Seite gestellt wird.

Vielleicht hat das damit zu tun, dass

Bellows Romane, als sie erstmals erschienen, im deutschen Sprachraum keineswegs ungeteilte Zustimmung fanden. Beim Rezensenten des Spiegel zum Beispiel kam Bellows Lust an ironisch-verzweifelter Selbstreflexion seiner Protagonisten gar nicht gut an. Ein Herr Walter Busse schrieb: Bellow, "den einige über die Vereinigten Staaten wohl arg verdrossene Kritiker für den bedeutendsten lebenden amerikanischen Romanautor halten", knausere mit Handlung, "zugunsten einer glitschigen Suada, die er wie Löschschaum über die Landebahn seiner Exkurse schleudert".

Des giftigen Herrn Busses Verdruss stammte offenbar auch daher, dass Bellow die Vereinigten Staaten keineswegs unkritisch sieht, obwohl er deren Redefreiheit und demokratische Errungenschaften stets verteidigte (auch gegenüber Günter Grass im direkten Wortwechsel).

In Bellows Romanen und in den Erzählungen, die nun gesammelt erschienen sind, kann man freilich viel über die Formung Amerikas lernen. Auch wenn seine Protagonisten häufig Akademiker sind, verliert er doch nie den Blick für die Unterschicht und das Milieu, dem er selber entstammt: das proletarische, vor Verbrechen und Macht (Unterwelt und Oberwelt teilen bekanntlich das Grenzgebiet) strotzende Gelände amerikanischer Städte, wo Einwanderer verschiedener Ethnien und Religionen ihren amerikanischen Traum verfolgen und von ihm verfolgt werden.

Bellows Bücher zeigen Städte wie

New York, Buffalo, Chicago als eine Art zweiter Pioniergeschichte. Es sind keine besonders hübschen Geschichten, die Bellow erzählt, etwa jene der drei Geschwister, die sich lebenslänglich zerstritten, weil zwei von ihnen ihre dem dritten gegebene Zusage für einen Kredit in letzter Sekunde zurückzogen; er wurde allein reich und sie verziehen es ihm nie. Oder jene des Mannes, der im Schwarzenviertel Schecks der Sozialversicherung austrägt und seinen Mister Green nie findet. Oder jene eines jüdischen Broadway-Impresarios, der im Zweiten Weltkrieg im großen Stil Juden rettet, sich aber weigert, persönlichen Dank von ihnen entgegenzunehmen.

Bellow erzählt Gründungslegenden der modernen USA. Dass er mit Handlung geizt, kann man nicht wirklich sagen. Die 13 hier noch von ihm selbst ausgewählten Geschichten ("Ein Diebstahl" ist früher schon separat als Roman erschienen) haben einen mindestens doppelten Boden, werden oft durch die Erinnerung der Erzähler gebrochen. Aber sie bleiben immer noch Geschichten, obwohl ihr Material modern ist und ihre Pointe oft im überraschenden Verzicht auf eine solche besteht. Klingt simpel. Ist großartig geschrieben, mit einer Fülle realistischer Beobachtungen, oft atemberaubend witzig und klug.

Man hat Bellow einen beschleunigten Realismus attestiert. In der Musik – und seine Prosa ist musikalisch – würde man sagen, er mache alte Musik mit neuen technischen Mitteln. Vor allem aber hat man das Gefühl, wenn man diesen Autor liest, erfährt man etwas über das Leben.