Eine haarige Angelegenheit

Michael Omasta in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 30)

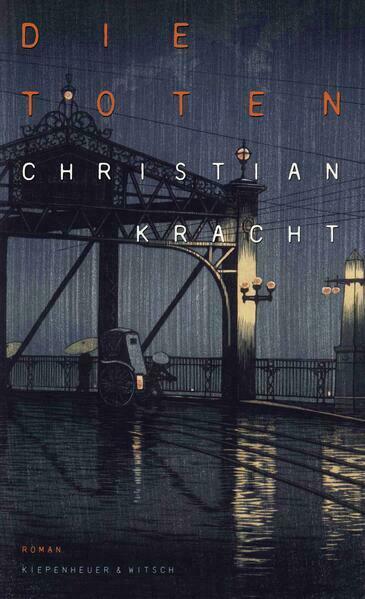

Mit seinem Roman „Die Toten“ versucht Christian Kracht das historische Genre des Filmromans zu beleben

Emil Nägeli, 45-jähriger Filmregisseur aus Bern, der seine schwindende Reputation einem Heimatfilm mit dem Titel „Die Windmühle“ verdankt, ist Nägelbeißer. Kein Wunder, hatte er doch eine schwere Kindheit. Der kürzlich verstorbene Vater hat ihn sein Leben lang Philip genannt. Hinzu kommt auch noch, dass Nägelis markant jüngere Verlobte Ida im fernen Japan weilt, wo sie sich von einem Ministerialbeamten sexuell verwöhnen lässt. Davon ahnt Nägeli freilich ebenso wenig wie davon, dass es jener Masahiko Amakasu ist, dem er die ehrenvolle Einladung verdankt, demnächst in Tokio einen Film zu drehen.

So oder so ähnlich lässt sich die Handlung von „Die Toten“, des neuen Romans von Christian Kracht, umreißen. Der Tonfall ist satirisch und ähnelt jener Art von maliziösem Gewitzel, wie man es etwa aus Arbeiten der Regiebrüder Coen kennt. Und so wie diese sich in ihren schwächsten Filmen auf direkte Genrevorbilder beziehen (die Depressionskomödie „The Hudsucker Proxy“, der Film noir „The Man Who Wasn’t There“ et al.), so dockt der Schweizer Autor hier an den historischen Filmroman an.

Es trifft sich, dass „Die Toten“ Anfang der 1930er-Jahre spielt, als dieses Genre boomte und sich abgesehen von Nathanael West oder F. Scott Fitzgerald auch deutschsprachige Autoren darin versuchten. Arnold Höllriegel zum Beispiel veröffentlichte 1928 in Fortsetzungen „Du sollst dir kein Bildnis machen“ (Ein Roman aus Hollywood), der Wiener Filmkritiker Fritz Rosenfeld zwei Jahre später „Die goldene Galeere“ . Er handelt von der Beziehung zwischen einer aufstrebenden Schauspielerin und einem allzu idealistischen Drehbuchautor, der seiner Utopie eines avantgardistischen Montagefilms à la „Sinfonie der Großstadt“ letztlich auch die Liebe opfert.

Kracht verzichtet auf jegliche „Botschaft“, denn der Kampf ums Kino ist längst zugunsten der Unterhaltungsindustrie entschieden. Gewisse feststehende Motive werden dennoch bedient. Selbstverständlich träumt auch Nägeli von absoluter Filmkunst und fasst eines Tags den Entschluss, mit Handkamera einen Film ohne Drehbuch zu drehen.

Doch davon später. Zuerst werden in einer Art alternierenden Sequenz die beiden Hauptfiguren eingeführt: der farblos-fade Nägeli, dem „die hellblonden Haare (…) sowohl über der Stirn als auch am Hinterkopf“ ausgehen, und Amakasu – „kürzlich dreißig geworden, hatte er vor ein paar Monaten mit der Angewohnheit des Rauchens begonnen“. Nicht, dass Amakasu Nägeli besonders schätzen würde, doch für sein Vorhaben – mit einer Zelluloidachse Berlin-Tokio Hollywood quasi den Krieg zu erklären – passt der Schweizer perfekt, sintemal Murnau bereits tot und auch Fritz Lang nicht mehr verfügbar ist.

Sieht man von diesem MacGuffin ab, bleibt außer Namedropping, ermüdenden stilistischen Idiosynkrasien und dem auffälligen Haar-Frisur-Körperbehaarungsfimmel des Autors recht wenig übrig. Nägeli begegnet in Berlin nicht nur Heinz Rühmann („ein blondes quirliges Männchen“), dem Hitler-Fotografen Hanfstaengl („schwarzölige, in der Mitte gescheitelte Haare“) und Ufa-Boss Hugenberg („fährt sich mit den Fingern durch die borstigen Haare und lächelt wie das garstige Schwein, das er ist“), sondern auch zwei wichtigen Filmkritikern.

Produktiv werden diese Gastauftritte nicht. Während der Verlag mit „einem gewissen Siegfried Kracauer und einer gewissen Lotte Eisner“ (Umschlag) reüssieren will, geht es dem Autor selbst sympathischerweise nur um einen Spaß unter Kumpeln: Siegi („taumelnd, mächtig betrunken“) und Lotte („rauchend, lümmelnd“) überreden Nägeli, das Projekt anzunehmen. Später trägt Kracauer „munter die Internationale pfeifend, die Omelette in den Salon herein“.

Nun, es verläuft alles anders als geplant. Chaplin kommt nach Tokio, Ida nach Hollywood, Amakasu (durch Chaplin) zu Tode und Nägeli zur Filmkunst. Zurück in der Schweiz zeigt er eine Rohfassung seines Films, den er, wie es kokett heißt, „so genannt hat wie dieses Buch“. Dann folgt die beste Pointe des Romans: „Nicht alle Zuschauer bleiben wach.“