"Der Schmerz der Kreatur, die furchtbare Schwermut des Lebens"

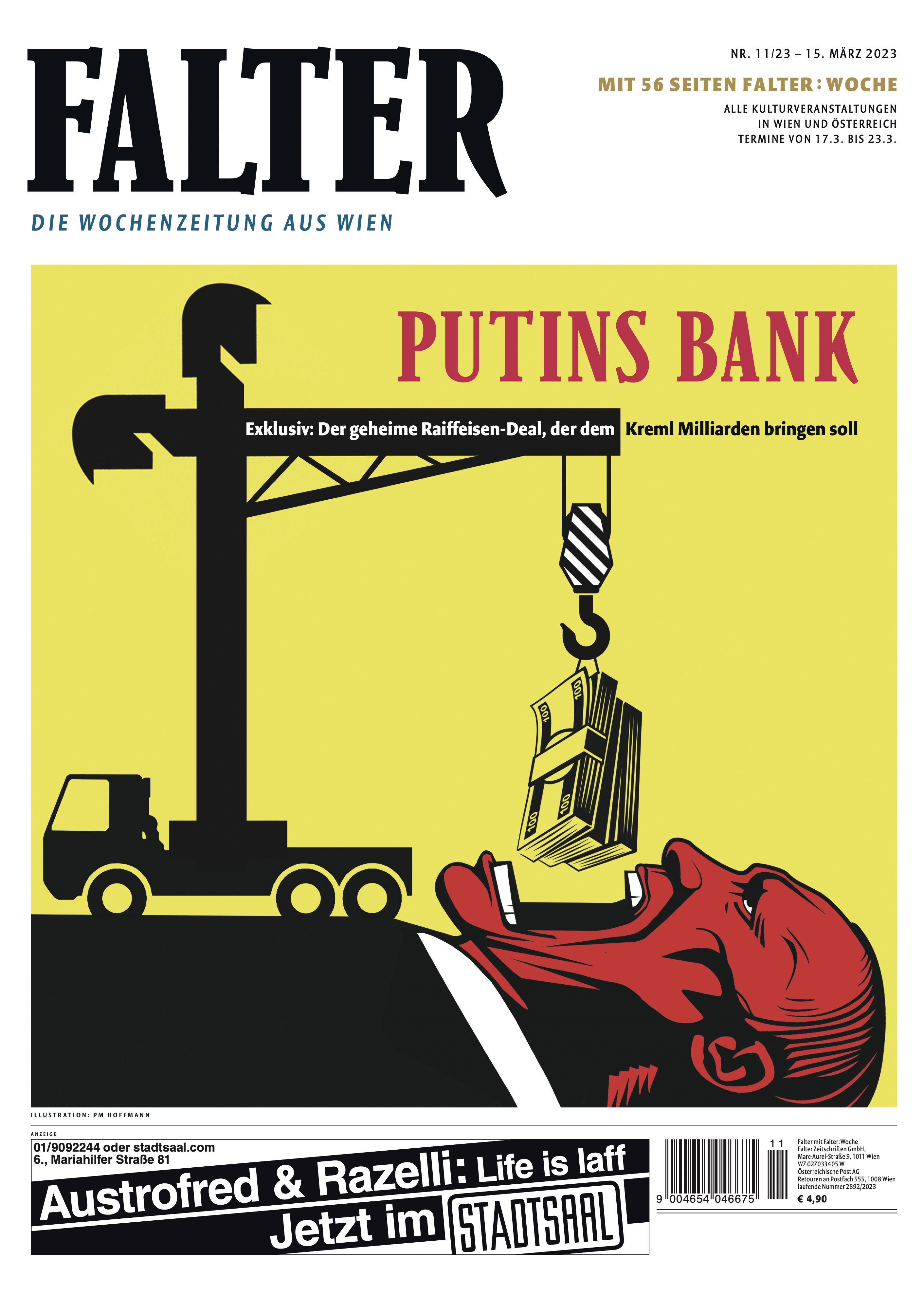

Klaus Nüchtern in FALTER 11/2023 vom 15.03.2023 (S. 28)

Als "Im Westen nichts Neues" im Jänner 1929 in Buchform erscheint, erreicht der Roman innerhalb weniger Monate eine Auflage von einer halben Million und beschert seinem Autor, dem damals 30-jährigen Erich Maria Remarque, den bis dahin größten Verkaufserfolg der deutschen Verlagsgeschichte. Remarque selbst ist im Juli 1917 an der Front in Flandern schwer verwundet und in ein Lazarett in Duisburg gebracht worden. Neben eigenen Erlebnissen und Tagebüchern von Kameraden wurden Recherchen vor Ort zu einer wichtigen Quelle.

Üblicherweise garantieren aus der Ich-Perspektive erzählte Romane das Überleben des Protagonisten. Remarques zweiter Roman (bereits 1920 war der Künstlerroman "Die Traumbude" erschienen) wechselt in den letzten beiden Absätzen in die dritte Person: Während es laut Heeresbericht "Im Westen nichts Neues" gibt, stirbt wenige Wochen vor Kriegsende mit Paul Bäumer der Letzte von sieben Schulkameraden, die als 19-Jährige eingezogen wurden.

Zwei Dinge sind es, die bei der Lektüre des Romans, der in erster Linie das Porträt einer Lost Generation ist - ein Begriff, den die US-Schriftstellerin Gertrude Stein prägte -, ins Auge stechen: zum einen, dass die Actionszenen überraschend wenig Raum einnehmen; zum anderen der Umstand, dass "Im Westen nichts Neues" alles andere ist als ein gut gemachter Roman: Von Spannungsaufbau kann keine Rede sein, ein Plot ist eigentlich nicht vorhanden, die Figurenzeichnung ist allenfalls skizzenhaft, und schon gar nicht gibt es einen einheitlichen Sound.

Gemeinhin der Neuen Sachlichkeit zugeordnet, enthält das Buch fast fotorealistische Episoden, die neben dem Grauen auf dem Schlachtfeld auch die Langeweile des banalen Frontalltags schildern; die burschikos-zotigen Dialoge der Soldaten werden ebenso protokolliert wie das hilflose oder martialisch-besoffene Gerede der Menschen an der "Heimatfront". Darüber hinaus gibt es aber ausgedehnte lyrische Passagen, mitunter etwas hochtönende essayistische Reflexionen, einiges an expressionistischem Pathos und Sprachstakkato.

Gerade in seiner sprachlichen Disparatheit aber vermittelt der Roman vollkommen überzeugend die zutiefst melancholische und fassungslose Weltsicht eines jungen Mannes, der sich mitunter uralt fühlt und um sein Leben betrogen wurde - eine Leistung, die so keine Verfilmung erbringen kann.