Ein "Jesus im Frack", der den Rechten ein Dorn im Auge war

Klaus Nüchtern in FALTER 24/2022 vom 15.06.2022 (S. 28)

Am Vormittag des 24. Juni 1922, einem Samstag, macht sich der erst zu Beginn des Jahres zum Außenminister bestellte Walther Rathenau im offenen Wagen auf den Weg von seiner Villa in Grunewald ins Äußere Amt. Auf diesen Moment haben die drei jungen Männer im noblen Mercedes-Cabriolet, das sie sich für diesen Anlass organisierten, schon gewartet. Ausstaffiert mit dunklen Mänteln und Fliegerkappen nehmen der Fahrer, Ernst Werner Techow, 20, Erwin Kern, 23, und Hermann Fischer, 26, die Verfolgung auf und setzen zum Überholen an. Während Fischer eine Handgranate in den Fonds des Ministerwagens wirft, gibt Kern eine Salve von Schüssen aus seiner Maschinenpistole ab. Der Chauffeur denkt bei dem Knall zunächst an einen Reifenplatzer und hält an. Vom Straßenrand läuft eine Frau auf den Wagen zu, eine Krankenschwester, die versucht, dem mehrfach Getroffenen erste Hilfe zu leisten, ehe dieser nach wenigen Minuten in ihren Armen stirbt.

Die Ermordung Rathenaus ist der vorläufige Höhepunkt einer Reihe von Attentaten, die die Weimarer Republik erschüttern. Allein für die Zeit zwischen 1919 und 1922 listet die Bundeszentrale für politische Bildung 376 politische Morde auf und ordnet ganze 354 davon der Rechten zu. Nur sechs Wochen nach Ausrufung der Republik werden am 15. Jänner 1919 die Spartakisten und KPD-Mitbegründer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Freikorpsangehörigen umgebracht. Der Auftraggeber, Generalstabsoffizier Waldemar Papst, wird nie zur Rechenschaft gezogen und es später in der austrofaschistischen Heimwehr zum Stabsoffizier bringen.

Am 21. Februar desselben Jahres wird Kurt Eisner, Ministerpräsident des Freistaates Bayern vom Österreicher Anton Graf von Arco auf Valley erschossen. In den folgenden Monaten fallen der KPD-Vorsitzende Leo Jogiches und der Anarchist Gustav Landauer Attentaten von Freikorpsmännern zum Opfer. Im August 1921 wird der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, der sich bereits 1916 für einen "Verständigungsfrieden" eingesetzt hat, von Angehörigen der Organisation Consul im Schwarzwald erschossen. Als Erzbergers Parteifreund Carl Diez, der ihn begleitet hatte, blutüberströmt zu seiner Pension zurückkehrte, soll die Wirtin ungerührt angemerkt haben: "Wie kann man auch mit Erzberger spazieren gehen."

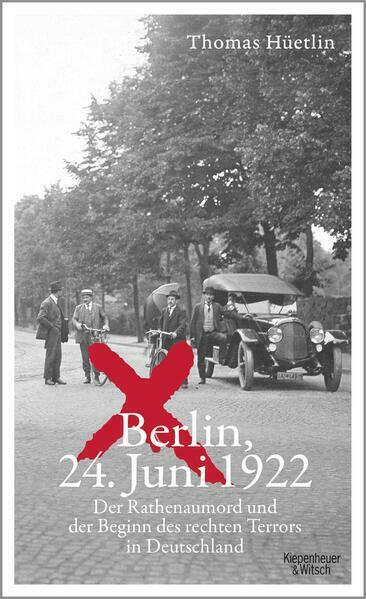

Das Attentat auf Erzberger, einem Lieblingsfeind der Deutschnationalen, bildet den Auftakt zu der literarischen Reportage "Berlin, 24. Juni 1922", in der sich der langjährige Spiegel-Reporter Thomas Hüetlin mit dem Rathenau-Mord und dem Beginn des rechten Terrors in Deutschland befasst. Die Täter stammen in beiden Fällen aus dem gleichen Stall: der besagten Organisation Consul, die ihrerseits aus der Marine-Brigade Ehrhardt hervorging, einem 1919 gegründeten Freikorps, das dem deutschen Historiker Heinrich August Winkler zufolge "die schlagkräftigste militärische Einheit" dieser Zeit war. Geleitet wurde es vom berüchtigten Korvettenkapitän Hermann Ehrhardt, der sich als junger Seekadett am ersten Genozid des 20. Jahrhunderts beteiligt hatte, der "Niederschlagung des Hereroaufstandes" in Deutsch-Südwestafrika.

Getrieben von einem abgrundtiefen Hass auf die junge Republik waren Ehrhardt und seine Mannen im März 1920 federführend am Kapp-Lüttwitz-Putsch beteiligt. Strafrechtlicher Verfolgung und einer kurzen Haft entzog sich Ehrhardt durch Flucht. Sein Abstieg nach einem kurzen Flirt mit der SA verdankte sich nicht zuletzt dem Umstand, dass Ehrhardt Hitler schlicht für einen Idioten hielt. Nach seiner Heirat mit Viktoria Prinzessin zu Hohenlohe-Öhringen übersiedelte er nach Österreich, wurde 1948 österreichischer Staatsbürger und verstarb 1971 89-jährig auf Schloss Brunn am Walde im Waldviertel.

Für die rechten Putschisten, die den "Schandfrieden" von Versailles als tiefe Demütigung empfanden, war Walther Rathenau die Verkörperung all dessen, was sie verachteten. "Das Blut dieses Mannes soll unversöhnlich trennen, was auf ewig getrennt werden muss", bekannte dessen Mörder Erwin Kern in manichäischem Furor. Keine Frage, hier wollte jemand klare Verhältnisse schaffen und musste so auch notgedrungen von allen Ambivalenzen absehen.

Tatsächlich war Rathenau eine zutiefst widersprüchliche Figur: ein Repräsentant der Weimarer Republik und doch ein Kind des Wilhelminismus; ein Industrieller von ausgeprägter künstlerischer Sensibilität; ein assimilierter Jude, der sich indes zu konvertieren weigerte und seinen jüdischen Landsleuten in seiner Schrift "Höre, Israel!"(1897) patzig beschied, dass Gott, "der Herr des Zornes und des Sieges", an einem "Volk von Krämern und Maklern" längst jegliches Interesse verloren habe.

In "Die Geschichte eines Deutschen", den bereits 1939 im englischen Exil verfassten, aber erst posthum veröffentlichten Erinnerungen des Juristen und Publizisten Sebastian Haffner (1907-1999), erscheint Rathenau als überragende Lichtgestalt, als Anti-Hitler schlechthin und Inbegriff eines Charismatikers, in dessen Reden man "jenseits des Inhalts, einen [ ] Prophetenton" vernahm, so wie auch Rathenaus Bücher "zugleich desillusionierend und aufrüttelnd, zugleich skeptisch und gläubig" seien.

Nicht alle fanden diese mystischmythische Melange so bekömmlich wie Haffner. In Musils "Mann ohne Eigenschaften" tritt ein berühmter, bedeutender und allseits bewunderter Mann auf. Nur Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, kann diesen Dr. Arnheim "nicht ausstehen, schlechtweg als Daseinsform nicht, grundsätzlich, das Muster Arnheim. Diese Verbindung von Geist, Geschäft, Wohlleben und Belesenheit war ihm im höchsten Grade unerträglich." Mit Arnheim aber war niemand anderer gemeint als Walther Rathenau.

Nicht weniger ätzend als Musil, bloß ohne Umweg über die Fiktion, urteilte Kurt Tucholsky. "Wenn in Deutschland die Kanalisationsröhren polizeilicherseits erweitert werden, wenn der Kirchenaustritt erschwert oder der Drill erleichtert wird, so schreibt Walther Rathenau dazu ein Buch", leitete er seine im Mai 1919 in der Weltbühne erschienene Polemik "Der Schnellmaler" ein und empfahl, "das Opus ungelesen still beiseite zu legen". Mit verboser Verve verhöhnt er Rathenaus "stete Bereitschaft, für alles, aber auch für alles einzustehen, und morgen nicht mehr zu wissen, was man gestern predigte", und kreidet Rathenau insbesondere die Charakterlosigkeit an, seine Ansichten zum Krieg nach der jeweils neuesten Melodie geändert zu haben.

An öffentlichem und medialem Hohn über den "Inhaber von 39 bis 43 Aufsichtsratstellen und Philosoph von kommenden Dingen", der als "Aufsichtsrathenau" oder "Jesus im Frack" verspottet wird, herrschte kein Mangel. Sehr schnell aber schlug die Häme in schiere Hetze um. Nachdem Rathenau als deutscher Außenminister mit seinem Visavis Georgi Tschitscherin im April 1922 den mythenumrankten Vertrag von Rapallo unterzeichnet hatte, der eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Deutschland und Sowjetrussland in die Wege leitete, zog Wilhelm Henning, Reichstagsabgeordneter der Deutschnationalen Volkspartei, in einem Artikel in der Konservativen Monatsschrift vom Leder: "Die deutsche Ehre ist keine Schacherware für internationale Judenhände."

Der antisemitische Schmähvers, der über Rathenau im Umlauf war, ist so ekelhaft, dass man ihn gar nicht zitieren mag. Menschenverachtende Launigkeit und nekro-erotischer Frohsinn aber war eine Spezialität der Freikorpsmannen. Manfred von Killinger, der -nomen est omen -den Auftrag zur Ermordung Erzbergers erteilt hatte, veröffentlichte 1934 seine Erinnerungen unter dem Titel "Ernstes und Heiteres aus dem Putschleben". Und für den damals gerade einmal 18-jährigen Ernst von Salomon war der Angriff auf polnische Stellungen in Oberschlesien im Frühjahr 1921 schlicht "der tollste und beschwingteste, den ich je erlebt".

Eine "Art Woodstock mit Maschinengewehren" sei es gewesen, schreibt der keineswegs immer stil-und geschmackssichere Thomas Hüetlin, der sein Buch über den Mord an Rathenau als eine Art Doppelporträt anlegt und sich Ernst von Salomon als Vertreter der Täterseite auserkoren hat, obwohl er diesen selbst für einen "Attentäter zweiter Klasse" hält. Vielleicht verdankt sich diese etwas mysteriöse Entscheidung dem Umstand, dass der aus Kiel stammende von Salomon kein schlichter Schlagetot, sondern ein Mann mit künstlerischen Ambitionen und ursprünglich selbst von Rathenau fasziniert war.

Während sich die eigentlichen Mörder durch Suizid und Death by Cop der Verhaftung entziehen, wird von Salomon wegen Beihilfe zum Mord an Rathenau und einem Fememordversuch an einem "Verräter" aus der Organisation Consul zu insgesamt sieben Jahren Haft verurteilt, allerdings aufgrund eines Gnadenaktes von Reichspräsident Hindenburg bereits 1927 entlassen. Er heiratet eine jüdische Frau, verfasst Drehbücher für Nazi-Filme, publiziert auf Anregung seines Freundes Ernst Rowohlt muntere autobiografische Romane, die sich auch nach dem Krieg noch gut verkaufen und in denen er keinerlei Reue zeigt. Der im Exil lebende Schriftsteller Carl Zuckmayer bescheinigte ihm in einem Bericht für das Office of Strategic Services (OSS) des US-Kriegsministeriums aus dem Jahr 1943/44 ein "menschliches Niveau", das "zu gut" gewesen wäre, "um sich ins Nazitum abbiegen zu lassen". Knapp vorbei ist auch daneben.