Europa light für den Balkan

Margaretha Kopeinig in FALTER 45/2025 vom 05.11.2025 (S. 20)

Krisen, Kriege, Kontrollverlust? Europa steht unter Druck. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, ungelöste Fragen der Migration und der Aufstieg populistischer und rechtsextremer Parteien stellen die europäische Integration vor ihre schwerste Bewährungsprobe seit dem Kalten Krieg. Wie kann eine realistische und zugleich wirksame Europa-Politik aussehen, die auf diese Herausforderungen Antworten findet?

Ganz einfach: nachlesen in den Geschichtsbüchern und Anleihen nehmen bei den Gründern des europäischen Integrationsprojekts, Robert Schuman und Jean Monnet. Sie lieferten am Ende des Zweiten Weltkriegs die Vision von Friede, Freiheit, Wohlstand und Demokratie. Jean Monnet, der intellektuelle Kopf an der Seite des französischen Außenministers Schuman, entwickelte die politische Methode, um Sicherheit und Stabilität zu erreichen.

Monnet würde heute "nach einer Idee suchen, die eine neue Dynamik erzeugt, gleichzeitig konkret und sofort umsetzbar ist", ist Knaus überzeugt und empfiehlt, was sich bereits bewährt hat: Erweiterung und die Integration in den Binnenmarkt, also die rasche Heranführung der Beitrittskandidaten an die EU. Das Zögern und den Kleinmut bei der Erweiterung hält Knaus für den gravierendsten Fehler der EU. Er fordert, den Kandidatenländern einen "Beitritt light" in die "europablaue Zone" anzubieten, das Modell des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). In dieser Vorstufe zur Mitgliedschaft befand sich einst auch Österreich. Derzeit warten zehn Länder auf ihren EU-Beitritt: sechs Balkanstaaten sowie die Ukraine, Moldau, die Türkei und Georgien.

Francesca Knaus, Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag und Tochter von Gerald Knaus, beschreibt ihre Erfahrungen als Studentin in Europa und zeigt auf, welche Möglichkeiten junge Menschen heute haben, vom "Wunder Europa" zu profitieren. Das Buch gibt einen ausgezeichneten Einblick in die Geschichte und Errungenschaften Europas. Leider hat der Verlag auf das Fußnotenverzeichnis vergessen.

Der europäische Chronist

Eva Konzett in FALTER 43/2025 vom 22.10.2025 (S. 18)

Gerald Knaus will sich nicht irgendwo treffen, sondern genau hier: bei Staub und Straßenlärm. In Wien, auf dem Morzinplatz, da, wo der erste Bezirk an den Donaukanal stößt. An einer der einst sehr gefürchteten Adressen der Stadt.

Die Gestapo hatte hier im Hotel Métropole ihr Hauptquartier. Im provisorisch eingerichteten Gefängnis im Keller waren der Vater und Großvater von Peter Pulzer inhaftiert. Und in Pulzer, dem Historiker und Politikwissenschaftler in Oxford, sieht Knaus den Schlüssel zu dringlichen Fragen: Wie den Aufstieg der Rechten stoppen? Ja, wie die Demokratie retten? Knaus hat einst bei Pulzer studiert.

Pulzer war ein Mann, der in einem demokratischen Österreich auf die Welt kam -mit gewähltem Präsidenten, unabhängiger Justiz und Parlament. Und der noch als Kind fliehen musste, weil seine Heimat zur Diktatur verrohte. Als er 1929 in Wien geboren wurde, hätte niemand darauf gewettet, dass nur neun Jahre später die Nationalsozialisten die Macht übernehmen würden. In der Reichspogromnacht 1938 plünderten sie dann die Wohnung der Familie, rissen der Schwester die Ketten vom Hals und sperrten die erwachsenen Männer weg.

"Pulzer hat erkannt, dass es möglich war, nach jahrzehntelangem Fortschritt in Österreich innerhalb kürzester Zeit die Demokratie zu zerstören. Und wie die Nazis darauf zurückgreifen konnten, dass Intellektuelle ihnen jahrzehntelang den Weg bereitet hatten", sagt Knaus.

Denn während Österreich offiziell progressive Politik machte, Frauenrechte umsetzte und die stark anwachsende jüdische Minderheit in die Mehrheitsgesellschaft assimilierte (darunter auch Pulzers Familie), brodelte unterirdisch -und von den regierenden Eliten ignoriert - das Ressentiment. Die Hetzschrift "Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum" beispielsweise ist zwölfmal in sechs Jahren erschienen -und zwar schon vor dem Ersten Weltkrieg.

Subkutan wurden der Mehrheit bei jeder Erwähnung der Juden die Attribute "skrupellos, lüstern und revolutionär"(im Sinne von staatsfeindlich) eingeimpft. Antidemokraten hätten "eine Minderheit ausgenutzt, um den Liberalismus anzugreifen", sagt Knaus. Die Nazis hätten dies dann nicht mit neuen Ideen, sondern nur mit "Brutalität und Macht" ergänzt. Oder in den Worten Pulzers: "30 Jahre unaufhörlicher Propaganda waren wirksamer gewesen, als die Menschen zu jener Zeit glaubten."

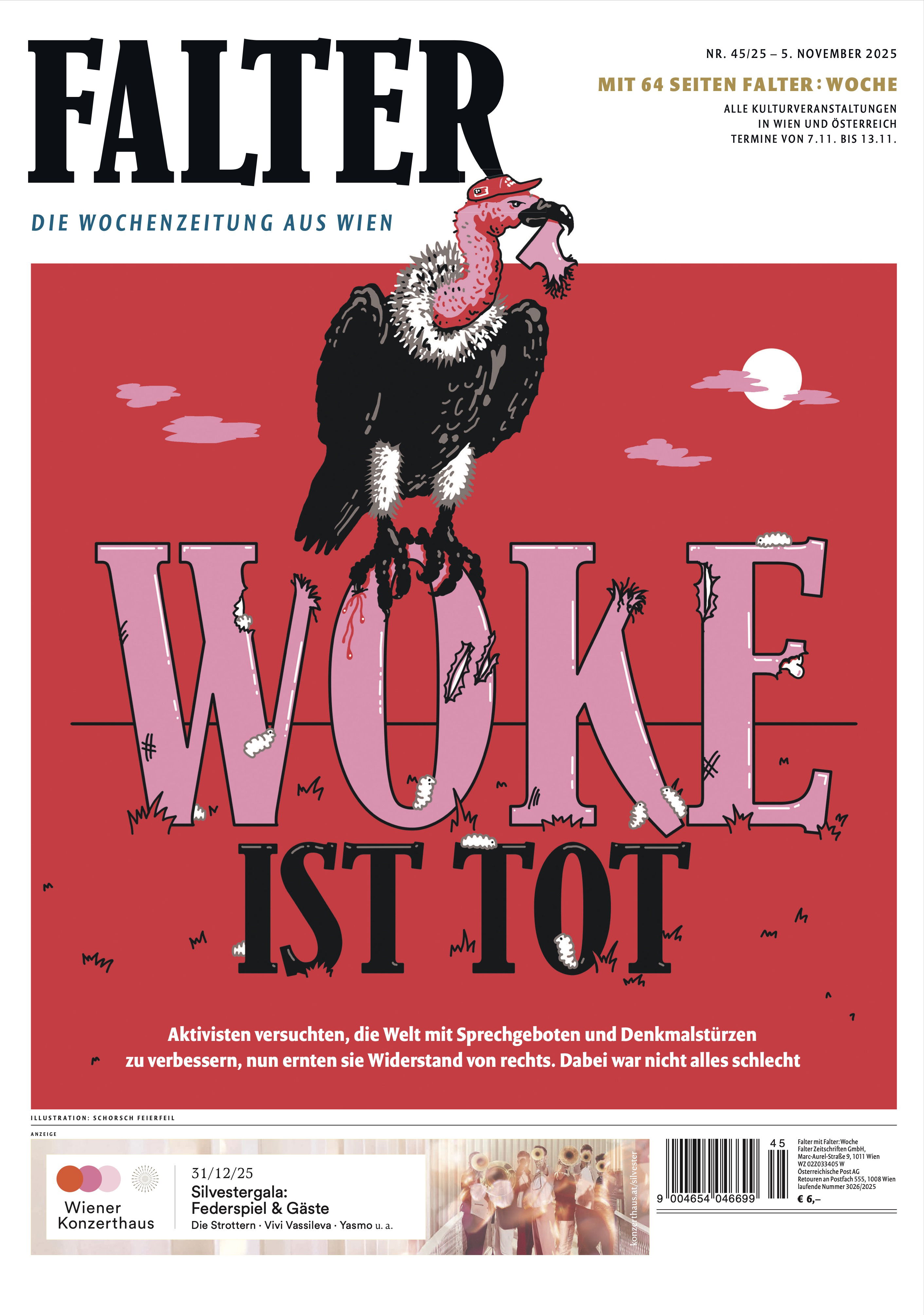

Das erinnert schon sehr an die Gegenwart. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind Rechts-außen-Parteien inzwischen in Teilen oder in Umfragen die stärkste politische Kraft. In Italien regieren sie bereits. In Österreich ist die FPÖ eine extremistische Systempartei. Sie alle schüren den Ausländerhass, vor allem gegen Muslime. Sie alle wehren sich gegen eine offene Gesellschaftspolitik.

Knaus ist 55 Jahre alt, in Wien aufgewachsen. Als Experte für Flüchtlingsfragen erklärt er geduldig Asylverordnungen und EU-Gesetze in deutschen und österreichischen Talkshows. Von da her kennt man ihn. Doch Knaus ist kein Single-Issue-Wissenschaftler. Er hat in Harvard geforscht und in der Ukraine unterrichtet, in Sarajevo und Pristina gelebt. Er berät europäische Regierungen. Mit seiner Tochter Francesca, einer Politikwissenschaftlerin, hat er jetzt ein kluges Sachbuch für die Allgemeinheit geschrieben.

Denn die Grundpfeiler der liberalen Ordnung sind in Gefahr. Weil die Menschen sie als Selbstverständlichkeiten missverstehen. Und weil Politiker dem rechten Aufmarsch achselzuckend begegnen. "In Gesprächen mit Christdemokraten in Deutschland merkt man fast schon eine verzweifelte Resignation, dass die AfD möglicherweise an die Macht kommen könnte -so wie Trump zurückgekehrt ist", sagt Knaus. Die Folge: Ohnmacht statt Aufbruch.

Dabei müssten sie nur bei Pulzer nachlesen. "Er hat schon in den 1960er-Jahren den Kampf der Ideen verstanden", meint Knaus. Die Macht der Erzählung, die realpolitische Leistungen übertrumpfen kann. Ist das nicht alles ein bisschen banal? "Ganz im Gegenteil!" Warum wohl, fragt Knaus, lassen Putin und Trump die Geschichtsbücher umschreiben und Museen neu kuratieren? Und warum bezieht sich Erdoğan ständig auf den Sultan Süleyman den Prächtigen?

Knaus geht es nicht um eine Heiligenverehrung, sondern um Handlungsmacht. Den rechtsextremen Mythologien vom Bevölkerungsaustausch oder dem "EU-Kraken der Bürokratie" etwa müsste man nur die realen Storys der "Abenteurer und Visionäre" entgegenhalten, die sich die europäische Einigung ausgedacht haben. "Das waren mutige Männer, die eine Wahl hatten. Und sich richtig entschieden haben."

Stattdessen stammeln Politiker, auf den Sinn und Zweck der EU angesprochen, von "ökonomischen Interessen" und milliardenschweren Subventionen. Nicht einmal auf den Euro-Geldscheinen mit stilisierten Brücken und Bögen traut man sich, Mut oder auch nur Emotion zu zeigen. Die EU baut auf unbedingtem Konsens auf. Ecken schleift man gerne bis zur Unkenntlichkeit ab. In der Kommunikation aber bedeutet das: Alles wabert nur noch dahin.

Am liebsten würde Knaus eine Netflix-Serie über die Gründerväter der EU machen. Mit Jean Monnet etwa, der nie ein offizielles Amt innehatte, 1940 aus seinem besetzten Heimatland Frankreich floh, England mit Frankreich gegen die Nazis vereinigen wollte. Den Churchill nach Washington schickte, um Roosevelt von der Aufrüstung zu überzeugen -was den Krieg wohl um ein Jahr verkürzt hat. Der italienische Kommunist Altiero Spinelli müsste ebenfalls eine tragende Rolle in der Serie bekommen. Und natürlich Robert Schuman, der Mann hinter der Montanunion, der in den 1950er-Jahren noch die Kolonialpolitik Frankreichs in Indochina und Algerien mittrug. Ambivalenz, nicht Anbiederung.

"Europa retten heißt, seine Geschichten zu erzählen", sagt Knaus. Und nicht sich auf die Geschichte zu verlassen. Dass der Kontinent Europa in mehreren Schritten nach 1945 demokratisch wurde, war nicht ausgemacht. Und es ist nicht unverrückbar.

Wo in Wien am Morzinplatz das Hotel Métropole thronte, steht jetzt ein schlichter Wohnbau. An die Opfer des Nationalsozialismus erinnert ein Denkmal, gehauen aus Mauthausener Granit. Frische Blumen liegen davor. Peter Pulzers Familie konnte 1939 nach Großbritannien entkommen.

1989 saß Knaus in seiner ersten Vorlesung bei Pulzer. Auf die Frage, was er - Pulzer -tue, um ob der Weltenlage nicht zu verzweifeln, antwortete der: "Ich sage leise vor mich hin: Griechenland, Spanien, Portugal." Als Beispiele für Länder, die autoritäre Regime abgestreift und sich zu gefestigten Demokratien gewandelt haben. Als Beweis, dass eine Rückabwicklung der Diktatur gelingen kann.

Knaus hat ebenfalls ein Mantra. Es heißt "Rumänien, Polen, Bulgarien" - drei relativ junge EU-Mitglieder, die bewiesen haben, dass es sich lohnt, unter großem Einsatz die Freiheit zu wählen. Auch das ist eine Geschichte, die erzählt werden will.