Putin wirklich verstehen

Robert Misik in FALTER 16/2022 vom 20.04.2022 (S. 11)

Ein Hooligan" sei er gewesen, erzählte Wladimir Putin in einem Interview vor mehr als 20 Jahren, auf seine Jugendtage angesprochen. Auf die ungläubige Frage des Interviewers, ob er damit nicht ein wenig flunkere, erwiderte Putin: "Wollen Sie mich beleidigen? Ich war ein echter Schläger."

Putin selbst ist immer wieder auf diese Geschichten zurückgekommen, hat die Straße "meine Universität" genannt. Unter den vier Grundsätzen, die er aus seiner Gangsterzeit mitgenommen habe, ist auch "Schluss Nummer drei: Ich habe gelernt, dass man - egal ob ich im Recht war oder nicht -stark sein müsse. Ich musste in der Lage sein, dagegenzuhalten Schluss Nummer vier: Es gibt keinen Rückzug, du musst bis zum Ende kämpfen. Letztendlich war es das auch, das ich später im KGB gelernt habe, aber im Grunde wurde mir das schon viel früher beigebracht -in diesen Kämpfen als Junge."

Vielleicht gibt uns diese Geschichte einen Einblick in das Denken von Wladimir Putin, wie er "tickt". Vielleicht aber auch nur, wie er gesehen werden will. Putin erzählt Geschichten nicht ohne Absicht, seit Beginn seines Aufstiegs basteln er, seine Entourage und seine Spindoktoren an seinem öffentlichen Image.

Was aber sind seine ideologischen Anschauungen? Wen schart er im inneren Machtapparat um sich? Wer ist also dieser Putin? Was treibt ihn an?

Spulen wir zurück. Es ist der 31. Dezember 1999. Der letzte Tag des Jahrtausends. Boris Jelzin, der erste Präsident der Russischen Föderation, tritt überraschend zurück. Niemand hatte damit gerechnet. Aber Jelzin - und seine Entourage, bekannt als "die Familie" - verfolgen einen Plan. Jelzin übergibt die Präsidentschaft verfassungsgemäß an den Ministerpräsidenten, an Wladimir Putin, der zu diesem Zeitpunkt noch keine fünf Monate als Ministerpräsident amtiert. Putin ist tatsächlich ein "Mann ohne Gesicht". Ein unbeschriebenes Blatt. Sie glauben, ihn kontrollieren zu können.

Jelzins Umfragewerte liegen im Keller. Er war in den 80er-Jahren der Ungestümste der Reformer in der KPdSU, war Moskauer Parteichef, gilt als der Demokrat unter den Spitzenkommunisten. Als die alte Garde gegen Michail Gorbatschow und seine Öffnungspolitik putscht, ist es Jelzin, der den Umsturz zum Scheitern bringt. Die Sowjetunion löst sich auf, auch an der Peripherie Russlands beginnen Abspaltungen. Es sind die Jahre des chaotischen Zerfalls an den Rändern, aber auch im Inneren. Die Wirtschaftsleistung fällt, einige werden schnell reich.

Putin, zuvor als KGB-Mann in Dresden, landet als stellvertretender Bürgermeister in Sankt Petersburg, seiner Heimatstadt, wo er am Stadtrand, in Trabantenstädten, in einer Arme-Leute-Gegend aufgewachsen ist. Der Bürgermeister, Putins Chef, ist damals Anatoli Sobtschak, ein ehemaliger Rechtsprofessor, der Anführer der Demokraten, der berühmteste russische pro-westliche Reformer.

Er ist eine strahlende Figur, doch kein besonders guter Organisator, aber auch ein Trickser, der sich als Liberaler gibt und hintenrum mit den alten Machthabern paktiert. Dafür hat er Putin, seinen Stellvertreter, zuständig für alles, wofür Sobtschak kein besonderes Talent hat. Putin ist Sobtschaks "Fixer", der, der die Dinge erledigt.

Putin tut sich mit der Mafia zusammen, die damals den Großen Hafen in Sankt Petersburg in der Hand hat. Putin ist mit seinen KGB-Leuten verbunden, nutzt sein Netzwerk, zugleich schließt er Bündnisse mit dem organisierten Verbrechen. Es wird ein Muster.

Als Sobtschak später abgewählt wird, wechselt Putin nach Moskau in den Kreml, auf einen Organisationsposten im Präsidentenstab. Dort steigt er schnell auf. "Er war folgsam wie ein Hündchen", berichtet Ser gei Pugatschow, damals im Kreml eine große Nummer, in einem Gespräch mit der Autorin Catherine Belton.

Putin rückt zum stellvertretenden Stabschef auf, danach zum Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, des Nachfolgers des KGB. Als er Ministerpräsident wird, übernimmt sein Kumpan Nikolai Patruschew seinen Posten. Mit Putin holen sich die alten KGB-Seilschaften die Macht. Aber noch gilt Putin als Demokrat und Liberaler. Immerhin kommt er aus Sobtschaks Stall. Und Sobtschak war der Posterboy der Demokraten.

Jelzin macht Putin zu seinem Nachfolger, um den Demokraten die Macht zu retten. Denn ohne waghalsiges Manöver hätten, so die Befürchtung, Leute wie KP-Chef Sjuganow, der Moskauer Bürgermeister Luschkow oder der alte KP-Haudegen Primakow die besten Chancen auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl gehabt. Die Jelzin-Leute hatten Angst, dass dann das Rad zurückgedreht würde. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte: Putin wurde installiert, um die Liberalen zu retten.

Was Putin und seine KGB-Truppe auszeichnet, ist mehrerlei: List, die Fähigkeit, langfristige Pläne zu verfolgen, und ausreichende Brutalität.

Putin legt in einer Fernsehansprache und einem großen Essay - bekannt unter dem Titel "Millennium Botschaft" - zum Zeitpunkt seiner Amtsübernahme 1999 seine Sicht dar. Russland ist als Macht abgestiegen, spielt nicht einmal mehr eine zweitsondern eine drittrangige Rolle, die Ordnung im Staat ist zerfallen.

"Es wird nicht so bald geschehen - falls es überhaupt jemals geschieht -, dass Russland eine zweite Ausgabe von beispielsweise den USA oder Großbritannien wird, deren liberale Werte tiefe historische Traditionen haben", schreibt er. "Für Russen ist ein starker Staat keine Abnormalität, die man loswerden will. Im Gegenteil, sie sehen ihn als Quelle und Garant der Ordnung an und als Initiator und hauptsächliche Triebkraft für jeden Wandel."

Bereits 1993 hatte Putin keinen Hehl aus seinen Auffassungen gemacht. Damals hatte das Neue Deutschland, die ehemalige Tageszeitung der DDR-Staatspartei SED, über eine öffentliche Debatte Folgendes zu berichten gewusst:

"Wladimir Putin hat vor deutschen Wirtschaftsvertretern deutlich gemacht, dass eine Militärdiktatur nach chilenischem Vorbild die für Russland wünschenswerte Lösung der gegenwärtigen politischen Probleme wäre. Er, Putin, billige angesichts des schwierigen privatwirtschaftlichen Weges eventuelle Vorbereitungen Jelzins und des Militärs zur Herbeiführung einer Diktatur nach Pinochet-Vorbild ausdrücklich."

Es ist ein Kreis von Hardlinern aus den Sicherheitsdiensten, allen voran aus Putins KGB-Seilschaften, der nach dem Amtsantritt Putins zur Jahrtausendwende vor 22 Jahren die Geschicke im Kreml bestimmt und die Macht sukzessive konsolidiert. Und am Ausgangspunkt von alldem steht Krieg. Mit dem Krieg gegen Tschetschenien, der abtrünnigen Provinz im Nordkaukasus, begann Putins Machtspiel.

Bombenanschläge in mehreren Wohnhausanlagen in Moskau am Beginn seines Aufstiegs im Herbst 1999 wurden tschetschenischen Terroristen angelastet, und es ist nie völlig aufgeklärt worden, ob diese Anschläge nicht vom KGB inszeniert worden waren, um eine Intervention in Tschetschenien zu rechtfertigen. Jedenfalls erlaubte der Tschetschenienkrieg Putin, sich als couragierten und entschlossenen Kriegsherrn mit volkstümlicher Sprache zu präsentieren. "Wir werden sie in ihren Scheißhäusern ausräuchern", erklärte er.

Tschetschenien wird, wie das einmal eine Journalistin formulierte, zu einem "Schlachthaus, das 24 Stunden am Tag in Betrieb ist".

Die "Oligarchen", also jene Freibeuter, die die Jahre der chaotischen Privatisierung genützt hatten, entmachtet Putin, besonders jene, die unter Verdacht stehen, sie könnten in die Politik oder auch nur in die öffentliche Meinung eingreifen wollen -sie gehen ins Exil oder landen im Straflager.

Die anderen dürfen ihr Vermögen behalten, wenn sie sein Primat akzeptieren.

Die neuen "Oligarchen" sind eigentlich keine mehr, sondern KGB-Funktionäre, die an die Spitze von Staatsbetrieben platziert werden und dort Putins korruptes System absichern. Sie üben nur den Job des Oligarchen aus, was nicht heißt, dass sie nicht Milliarden auf die eigenen Konten verschieben dürfen.

Die pluralistische, offene Gesellschaft? Sie wird in einem schleichenden Putsch abgewürgt. Dissidenten und Mitwisser werden vergiftet, Oppositionelle auf offener Straße erschossen, wie Boris Nemzow oder die legendäre Journalistin Anna Politkowskaja, die 2006 in ihrem Treppenhaus abgeknallt wird.

Wer im "System Putin" heute wirklich die Macht hat, weiß niemand so genau. Sicher ist nur: Da ist Nikolai Patruschew, der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, ein KGB-Mann, der seit bald 30 Jahren an Putins Seite agiert; da ist Sergei Naryschkin, der Chef des Auslandsgeheimdienstes, der aber vor dem Einmarsch in die Ukraine bei einer inszenierten öffentlichen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates vor laufenden TV-Kameras selbst von Putin lächerlich gemacht wurde; da ist Sergei Shoigu, der Verteidigungsminister; da ist Igor Setschin, der schon in Sankt Petersburg als Putins Sekretär arbeitete, mit ihm dann in Jelzins Präsidialkabinett übersiedelte und nun das Ölkonglomerat Rosneft leitet, das nach der Bündelung von einstigen Oligarchen-Firmen zu einem staatlichen Mega-Konzern wurde.

Da ist Gazprom-Chef Alexei Miller, auch er aus Jelzins Sankt Petersburger Seilschaft - als Chef des Hochseehafens war er gewissermaßen Verbindungsmann zur organisierten Kriminalität. Da ist Putins Sprecher Dimitrij Peskow, längst mehr als ein Pressesekretär -seit 22 Jahren steht er schon dem Autokraten zur Seite.

Die meisten aus dieser Seilschaft stammen aus dem Sankt Petersburger Klüngel und aus den Sicherheitsapparaten. Sie sehen sich als "Outsider" am Kreml-Parkett, sind Provinzler, die Moskau "übernehmen". Sie sind leise, entschlossene Macher, die "die Politiker" verachten.

Die Führungsfiguren aus KGB-und Sicherheitsapparaten, die mit Putin gemeinsam an die Macht kamen, sind allgemein als die "Siloviki" bekannt, was so viel heißt wie "die Harten", die "harten Männer".

Allesamt sind sie radikale Konservative mit Schlagseite Richtung Faschismus, die Russland als antiwestliche Macht sehen, das Land als ideologischen Gegenspieler der liberalen, pluralen Geisteswelt des Westens. Patruschew vertritt die antiwestlichen Ideen noch begeisterter und durchgeknallter, als das Putin tut. "Vater und Mutter werden im Westen in Eltern Nummer eins und Eltern Nummer zwei umbenannt", fantasiert Patruschew schon einmal, "Kinder dürfen sich ihr Geschlecht aussuchen und in manchen Gegenden ist man schon so weit, dass die Ehe mit Tieren legalisiert wird."

Wie genau die Machtfäden in diesem Netz laufen, weiß niemand so recht. Gelegentlich ist von einem "One-Boy-Network" im Kreml die Rede, also einem Beziehungsgeflecht, in dem Putin das alleinige Zentrum ist, mit Fäden zu den anderen, aber ohne belastbare Fäden zwischen den anderen.

Dass Putin von jemandem aus dieser Machtclique gestürzt wird, ist unwahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher scheint ein Volksaufstand. Nicht einmal ein logischer Nachfolger ist in Sicht -und das, obwohl Putin im Herbst 70 Jahre alt wird und zumindest äußerlich rapide altert. Jedenfalls sieht er sichtlich ungesund aus.

"In Russlands Geschichte während des 20. Jahrhunderts hatten wir die unterschiedlichsten Perioden", hatte Boris Jelzin Mitte der 90er-Jahre in einem hellsichtigen Moment erklärt. "Monarchismus, Totalitarismus, Perestroika, und, schließlich, den demokratischen Entwicklungsweg. Jede dieser Etappen", bemerkte Jelzin, "hatte ihre eigene Ideologie. [] Aber jetzt haben wir keine."

Vom ersten Tag der Herrschaft an konsolidiert die Putin-Truppe nicht nur den Griff über das Land, sie entwickelt auch eine neue "Staatsideologie". Was Putin in seiner Millenniums-Botschaft schon anlegte, wird immer mehr radikalisiert. Vier Komponenten hat diese Ideologie: erstens die Idee von der "souveränen Demokratie", also einer gelenkten Scheindemokratie, in der ein starker Einziger an der Spitze steht - der Anführer, Präsident, Zar.

Das zweite Element ist Patriotismus verbunden mit Volkstümlichkeit. Das "Narod", verstanden als "einfaches Volk", mit seinem gesunden Patriotismus.

Drittens: Territorium, das Reich, das Imperium des russischen Vielvölkerstaates. 2005 bezeichnet Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion als "die größte geopolitische Katastrophe" des 20. Jahrhunderts. Mindestens Belarus, Georgien und vor allem die Ukraine werden als historischer Teil einer "Russkyj Mir", der "russischen Welt", verstanden.

Das vierte Element dieser neuen imperialen Staatsidee ist ein Konservativismus, der die Werte und die Spiritualität des "Narod" hochhält und eng mit der christlichorthodoxen Kirche verbunden ist.

Und über all dem liegt, gewissermaßen als Guss, ein Gefühl der aggressiven Gekränktheit. Putin, formuliert der Slawist Riccardo Nicolosi, beschreibt Russland als ein Volk der "Erniedrigten und Beleidigten", er modelliere in seiner Rhetorik Russland "als ein zutiefst gekränktes Land, das vom Westen wiederholt beleidigt und betrogen worden sei".

2014, nach der Annexion der Krim, sagt Putin: "Wir wurden ein ums andere Mal betrogen. Aber alles hat seine Grenzen."

Bei der Ausformulierung dieser Staatsphilosophie greift Putin auf reaktionäre Denker wie Iwan Iljin zurück, der in den 20er-Jahren von Lenin ins Exil getrieben und zu einem Bewunderer Mussolinis und Hitlers wurde. "Putins Philosoph eines russischen Faschismus", nennt ihn der Historiker Timothy Snyder. Der Faschismus habe "ein rettendes Übermaß an patriotischer Willkür", attestiert Iljin -und er meint das positiv.

Je kleiner der Kreis einer verschworenen Truppe ist, deren Ideologie von der Vorstellung getragen ist, dass Russland vom Westen überrumpelt, gefährdet und im Inneren von Intriganten und Separatisten bedroht ist, umso größer kann auch die Paranoia sein, in die sich ein immer kleiner werdendes Küchenkabinett selbst hineinschraubt.

Dass Putin seit Jahren nur von Jasagern umgeben ist, neben seiner höflichen Seite auch eine sehr jähzornige Ader hat und die Speichelleckerei genießt, ist allgemein bekannt. "Irgendwann stieg ihm das zu Kopf", meint Sergei Pugatschow. Leute hielten Toasts auf Putin mit Wendungen wie "du bist ein Geschenk Gottes", wundert sich Pugatschow, "und er genoss das richtiggehend".

Über Jahre hinweg gelingt es Putin und seiner Truppe, viele zu täuschen und zu verwirren, da sie eine Art "postmoderne Diktatur" entwickeln. Sie entfachen einen Nebel, trommeln eine Staatsideologie, versehen sie aber regelmäßig mit einem Augenzwinkern.

Eine Schlüsselrolle nimmt darin Wladislaw Surkow ein, ein verkrachter Künstler und Theatermann, aber auch ein genialer Kreativer, der als "Erfinder der russischen PR" und als "graue Eminenz" des Kremls bezeichnet wurde. Surkow hört Punkmusik und Rap, schreibt Songtexte und modelliert das Image von Putin. Über lange Jahre ist er Vizechef der Kreml-Verwaltung und so etwas wie der oberste Spindoktor, der ganz begeistert ist von der Idee, man könne mit Spinnennetzen von Narrativen die Öffentlichkeit völlig manipulieren. "Verwirren ist das Ziel, Täuschung ist Wahrheit", schreibt er.

Er etabliert eine Wirklichkeit, in der sich niemand mehr auskennt, ist ein "Marionettenspieler", der das Land "aus der Dekadenz Richtung Wahnsinn treibt", so der britische TV-Journalist Peter Pomerantsev, einer der besten Kenner dieses Systems der Meinungsmanipulation: "Dies ist die Gesellschaft, in der wir leben (eine Diktatur), aber wir betrachten sie als eine Art Spiel."

Oppositionelle werden vergiftet und erschossen, der Anführer zugleich als "guter Diktator" inszeniert, die Despotie senkt sich herab, und zugleich herrscht in der Kunstwelt absolute Freiheit -solange niemandem auf die Zehen getreten wird. Die Diktatur ist real, tut aber so, als wäre sie eine Show, eine Soap-Opera.

Über die Staatsmedien laufen nur mehr Fake News, bis einfach die totale Lüge herrscht, was zwar jeder weiß, aber nur zur Folge hat, dass jeder zynisch wird. Nichts ist ernst, am Ende aber doch tödlich. Man redet den Menschen ein, die Ukrainer ermorden sich gegenseitig, und man interveniert, um ihnen Frieden zu bringen. Zweifel säen, die Realität als Simulakrum behaupten, in der ja alles wahr sein kann, Lüge und Wahrheit einfach nur gleichwertige "Narrative".

Knapp vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe schlug die Nachricht ein, Surkow, dieser wahrscheinlich dämonischste Spindoktor der Welt, sei von Putin unter Hausarrest gestellt worden.

Putin spricht in einer Gossensprache, aber auch, um sich als "Normaler" zu positionieren, als harter Hund, als "einer von euch". Den Oligarchen Oleg Deripaska nennt er schon einmal eine "Kakerlake", er klopft Machosprüche, macht Vergewaltigungs-Witzchen, Georgiens seinerzeitigem Präsidenten Michail Saakaschwili droht er, er werde ihn "an den Eiern aufhängen", und kritischen Jugendlichen möge man "mit dem Knüppel eins überziehen", empfiehlt er.

Es ist stets spekulativ zu fragen, inwiefern die Struktur der Macht -also das "System", das eine Machtclique etabliert -und die Persönlichkeit, also individuelle Charakterzüge des Anführers, aufeinander einwirken. Offensichtlich ist aber, wie perfekt sie sich im Falle Putins ergänzen. Putin ist routiniert darin, eine freundliche Miene aufzusetzen und zugleich Feinde zu verfolgen. "Er ist ein kleiner, rachsüchtiger Mann", wie eine russische Journalistin über ihn sagte.

Nur ganz selten blitzt das bei öffentlichen Auftritten auf, etwa bei Journalistenfragen. Aber wenn, dann spürt man mit einem Mal den "unverhohlenen Hass" in Putin. Masha Gessen sagt: "Seine Freunde kannten ihn als jemanden, der seinen Gegnern fast die Augen auskratzte, wenn er wütend wurde."

Zahllose Episoden zeigen, mit welchem Vergnügen Putin "jemanden vor Publikum demütigt", ohne die Stimme zu heben, wobei er eine kalte Ruhe ausstrahlt.

Ein Vertrauter aus jungen Tagen, dem Putin schon früh enthüllte, für den KGB zu arbeiten, fragte sich immer wieder, was genau sein Bekannter denn mache, was exakt seine Fähigkeiten seien. Irgendwann merkte er, dass er nichts über Putin wusste. "Was können Sie?", fragte er Putin eines Tages. Der antwortete: "Ich bin ein Experte für zwischenmenschliche Beziehungen."

In dieser Rezension ebenfalls besprochen:

Der starke Mann im Kreml

Benedikt Narodoslawsky in FALTER 23/2015 vom 03.06.2015 (S. 17)

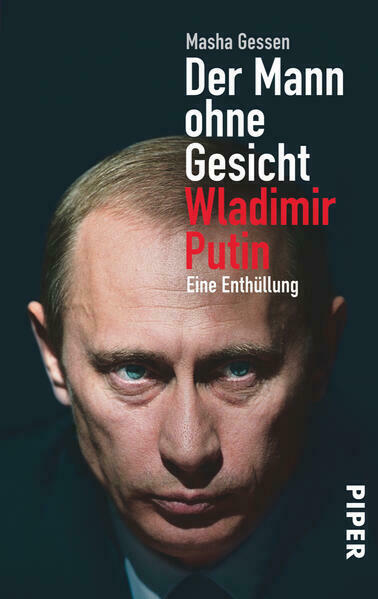

Wladimir Putin ist das politische Schreckgespenst des Westens. Die russisch-amerikanische Journalistin Masha Gessen gilt als eine seiner härtesten Kritikerinnen, genau so fällt ihr Buch auch aus: gnadenlos. Ihre Putin-Biografie ist eine Kampfansage.

Gessen skizziert Putins Großmannssucht, seinen Aufstieg und sein Netzwerk. Sie erklärt, wie er ein System aufbaute, mit dem er sich das größte Land der Erde untertan machte und in dem selbst Milliardäre keine Chance haben, gegen ihn politisch anzukommen. Wer liest, unter welch dubiosen Umständen Putins Gegner ihr Leben ließen, wie sich eine neue Kleptokratie herausbildete und Journalisten willfährig gemacht werden, bekommt es beim Lesen phasenweise mit der Angst zu tun.

„Ich stehe auf der schwarzen Liste“

Florian Klenk in FALTER 21/2015 vom 20.05.2015 (S. 22)

Russland verwandelt sich in einen totalitären Staat. Eine Begegnung mit der mutigen Journalistin Masha Gessen, die es nicht mehr wagt, in Russland zu leben

Masha Gessen, 48, ist wohl eine der mutigsten Journalistinnen. Die gebürtige Russin und US-Amerikanerin legt sich mit Präsident Wladimir Putin an und zählt zu seinen schärfsten publizistischen Kritikerinnen. Der Druck auf sie wurde so groß, dass Gessen es vorzog, in die USA zu emigrieren. Dort veröffentlichte sie eine beeindruckende Putin-Biografie und ein Porträt über das von Putin verfolgte Künstlerkollektiv Pussy Riot. Das Forum für Journalismus und Medien Wien (FJUM) lud Gessen vergangene Woche nach Wien. Mit dem Falter sprach die couragierte Journalistin über den Niedergang der freien Presse in Putins Russland.

Falter: Frau Gessen, der Putin-Kritiker Boris Nemzow wurde in Moskaus Zentrum erschossen, ebenso die Putin-kritische Journalistin Anna Politkowskaja. Fürchten auch Sie um Ihr Leben?

Masha Gessen: Nein, das heißt aber nicht, dass ich mich sicher fühle. Schließlich habe ich die Ehre, die erste russische Journalistin zu sein, die von Putins Leuten auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Ein russischer Staatsanwalt hat während einer Recherche zu mir am Telefon gesagt: „Sie werden es bereuen, wenn Sie die Geschichte bringen!“ Aber mich kennt man, meine Bücher sind im Westen erschienen, das bietet mir Schutz. Ich lebe viel sicherer als viele meiner Kollegen.

Welche Journalisten sind in Moskau derzeit gefährdet?

Gessen: Am meisten sind jene bedroht, deren Namen man im Westen noch nie gehört hat. Sie müssen sich fürchten, zusammengeschlagen oder ermordet zu werden. Morde an bekannten Journalistinnen wie Anna Politkowskaja sind hingegen ein PR-Desaster für Russland.

Man konnte mit einem Mal sehen, wie es um die Pressefreiheit bestellt ist. Wie konnte es nach dem Fall der Sowjetunion so weit kommen?

Gessen: Putin gelingt es, ein totalitäres System zu errichten. Und das ultimative Ziel einer totalitären Regierung besteht bekanntlich darin, die öffentliche Arena, den public space, und somit den kritischen, öffentlichen Diskurs, zu zerstören. Das ist der große Unterschied zur Tyrannei. Tyrannen zwingen ihr Volk zur Gefolgschaft, aber sie zerstören nicht unbedingt den öffentlichen Raum. Putin hat den öffentlichen Raum gezielt zerstört.

Wie begann er sein Werk?

Gessen: Er hat zunächst alle nationalen TV-Sender übernommen. Einer davon gehörte Wladimir Gussinski ...

… einem Medienmagnaten, den Sie in Ihrer Putin-Biografie als ersten „politischen Flüchtling“ unter Putin beschreiben. Er wurde aus fadenscheinigen Gründen verhaftet und verließ daraufhin das Land.

Gessen: Sein Sender stellte sich während der Wahl gegen Putin. Das war für Putin ein unkalkulierbares Risiko, er will alle Medien kontrollieren, allen voran die Fernsehsender. Innerhalb von drei Jahren krallte sich der Staat daher zwei Sender, ein weiterer gehört dem Energieunternehmen Gazprom, das mehrheitlich dem Staat gehört. Die ersten beiden sind heute offizielle Staatssender, der dritte steht inoffiziell unter Kreml-Kontrolle und attackiert Kritiker auf noch unerträglichere Weise.

Was kann man darunter verstehen?

Gessen: Der Sender schickt zum Beispiel Kamerateams aus, um oppositionelle Aktivisten zu stalken. Als ich mich mit einem Informanten in der US-Botschaft traf, filmte mich ein Kamerateam, als ich vor der Botschaft mein Fahrradschloss aufsperrte. Die Journalisten spüren Leuten auch zu Hause nach. Oft kommen sie auch gemeinsam mit der Polizei – etwa bei Hausdurchsuchungen.

Als Sie über die Verhaftung Gussinskis berichteten, wurde Ihnen das Telefon abgeschaltet und vor Ihrer Wohnungstür stand plötzlich ein Mann auf einer Leiter, 24 Stunden am Tag. Sie schreiben, Sie seien halb verrückt vor Angst geworden.

Gessen: Es war furchterregend und ich verließ das russische Magazin, für das ich gearbeitet hatte. Ich wechselte zum amerikanischen Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report. Ich dachte, dass ich dort besser geschützt sei. Für das russische Magazin weiterzuarbeiten wäre großartig gewesen, aber es war mir zu gefährlich. Von da an schrieb ich nur noch in der amerikanischen Presse über Putin.

Wie arbeiten russische Investigativjournalisten eigentlich?

Gessen: Es ist sehr schwierig, denn es braucht erheblichen Aufwand, um ganz simple Sachverhalte zu klären. Weil in der Justiz die öffentliche Arena zerstört wurde, gibt es keinen Informationsfluss mehr. Als investigativer Journalist bist du in Russland in der Position, die Arbeit der Strafverfolgungsbehörde und die Arbeit des Gerichts selbst zu machen. Das sind aber eigentlich nicht die Aufgaben eines Journalisten. Es ist enorm zermürbend.

Welche Zermürbungsstrategien erlebten Sie in Russland noch?

Gessen: Die Regierung verfolgt mehrere Strategien. Es wurde etwa ein Gesetz beschlossen, das die ausländischen Beteiligungen von Medienhäusern einschränkt. Und Putin versucht sogar, den Vertrieb von Zeitungen im Land zu zerstören. Nach dem Terrorangriff in Beslan erließ die Regierung ein Gesetz, das den Verkauf von Zeitungen in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln verbot.

Warum das?

Gessen: Es sollte ein Schritt im Kampf gegen den Terrorismus sein – weil man im Kiosk eine Bombe verstecken könnte. Warum man ausgerechnet eine Bombe in einem Zeitungskiosk verstecken soll und nicht in einem Tabakkiosk, weiß ich nicht. Durch Maßnahmen wie diese schrumpfte die Leserschaft von unabhängigen Zeitungen von Hunderttausenden auf 30.000.

Wie gelangt man heute an unabhängige Zeitungen?

Gessen: Die meisten dieser Blätter werden gratis in teuren Kaffeehäusern in Moskau verteilt, weil es keine Möglichkeit gibt, sie anderswo zu verkaufen. Putin hat damit kein Problem. 30.000 Menschen, die teuren Cappuccino in Moskau trinken und ihre eigenen Zeitungen lesen, sind für ihn okay. Da hat er nichts zu befürchten, diese Kritiker reden sowieso miteinander.

Am Buchmarkt klagen Verleger über ein Gesetz, das angeblich dem Schutz der Kinder vor schädlicher Literatur dienen soll.

Gessen: Es zerstört den Buchmarkt. Bücher müssen in Russland nun zertifiziert werden, und das dauert lange. Durch diese Bürokratie wird es schwerer und teuer, Bücher zu veröffentlichen. Buchhändler hatten schon davor keine hohen Profitmargen. Nun werden sie auch noch schikaniert. Sogar die Bücher des Physikers Stephen Hawking haben keine Zertifizierung bekommen, weil sie auch von Suizid und Tod handeln, lauter Dinge, vor denen man Kinder angeblich schützen will.

Und das Internet?

Gessen: Putin versucht es seit drei Jahren, als in Moskau die Proteste wüteten, einzuschränken. Etwa durch das Jugendschutzgesetz. Behörden können einfach alle Internetprovider dazu bringen, spezielle Seiten zu blocken. Oppositionelle Seiten werden auf diese Weise zensiert. Sogar meine Wikipedia-Einträge wurden gesperrt. In den USA kann ich sie lesen, aber in Russland nicht. Indem Putin einige Organisationen schließen lässt, lähmt und verschreckt er die anderen.

Werden Ihre Bücher in Russland verkauft?

Gessen: Nein, es finden sich keine Verlage, die sie verlegen.

Droht die totale Kontrolle?

Gessen: Nein, aber ein totalitäres Regime braucht auch keine totale Kontrolle, das ist ein Irrglaube. Die Totalität wird kreiert, aber sie wird nicht so umgesetzt, indem man jede einzelne Person zu jeder Zeit kontrolliert. Das schreckt ab.

Umso mutiger wirkten da die jungen Frauen der Protestgruppe Pussy Riot, die Putin und die Staatskirche mit ihren Aktionen offen kritisierten. Wie schwierig war die Arbeit an

Ihrem Buch über das Kollektiv?

Gessen: Dieses Buch machte mir – im Gegensatz zu meinen Büchern davor – richtigen Spaß. In meinen vorangegangenen Werken hatte ich über ziemlich ungemütliche Zeitgenossen geschrieben, aber Pussy Riot sind großartig. Sie gelten in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch als Punkrockgruppe, aber das stimmt gar nicht. Sie sind ein Künstlerkollektiv, das die Figur einer Punkrockgruppe erschaffen hat.

Die Gruppe wurde mit ihrer Performance in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale weltberühmt, in der sie in einem Punkgebet Putin und die mächtige russisch-orthodoxe Kirche kritisierte. Wo liegen die Anfänge ihres Aktivismus?

Gessen: Sie haben mit kleineren Störaktionen begonnen. Ihre schrägste Performance gaben sie auf dem Roten Platz an einem sehr kalten Tag auf einer wirklich hohen Plattform. Sie kletterten so hoch, weil sie ihren Protestsong zu Ende singen wollten. Niemand sollte die Möglichkeit haben, sie von dort runterzuholen, ohne sein Leben zu riskieren – auf der Plattform war es sehr, sehr rutschig. Auch die Polizei musste daher bis zum Ende unten warten. Sie nahmen Pussy Riot dann mit und versuchten herauszufinden, wer die Frauen überhaupt waren. Waren es Prostituierte oder Protestierende? Es war ohnehin egal, weil einsperren wollten sie die Frauen sowieso. Schließlich hatten sie gestört.

Wer das Kapitel in Ihrem Buch über den kafkaesken Gerichtsprozess und die Zeit im Gefängnis liest, fühlt sich an die sowjetischen Schauprozesse und den Gulag erinnert.

Gessen: Der Prozess war schlimmer als in der Sowjetunion, denn in der UdSSR gab es wenigstens richtige Strafverteidiger. Strafverteidigung war ja zu Sowjetzeiten die letzte Möglichkeit, Kritik am System zu üben. Der Pussy-Riot-Prozess war ein Hexenprozess ohne wirksame Verteidigung. Die Strafverteidigung liegt in ganz Russland ja völlig darnieder. Strafverteidiger sind nur noch dazu da, Schmiergeld oder Briefe zu übergeben. Sie haben Zugang zum Gefängnis und agieren wie Kuriere zwischen den Familien, den Behörden und den Gefängnisinsassen.

Wie konnten Sie Pussy Riot interviewen? Die Frauen saßen ja fernab in einem Lager eingesperrt.

Gessen: Gefängnisinsassen haben nur wenig Recht auf Besuch. Ein Freund von Marija, einer von Pussy Riot, verzichtete deshalb auf seine Besuchszeit, damit ich sie besuchen und mit ihr reden konnte. Ich sprach mit ihr zweieinhalb Stunden. Das war sehr wenig, aber ich konnte mir einen Eindruck machen. Ich habe auch mit den anderen korrespondiert, sowohl legal als auch illegal. Legal heißt, du mailst ihnen und sie mailen zurück. Illegal heißt, du schmuggelst Briefchen über den Strafverteidiger hinein. Schließlich händigte mir Marija noch den Briefwechsel mit ihrer Familie und Freunden aus. Der war sehr wertvoll, weil er auch sehr persönlich war.

Im Ausland wurde sehr kritisch über den Prozess berichtet. Hatte das einen Einfluss?

Gessen: Wenn die Weltpresse Pussy Riot keine Aufmerksamkeit geschenkt hätte, wären sie wohl im Gefängnis umgekommen. Die Weltöffentlichkeit hat Pussy Riot das Leben gerettet. Sie durften nicht sterben.

Derzeit sind die Augen der Welt auf den Ukraine-Konflikt gerichtet, der auch ein Propagandakrieg ist. Sie sind Russin und Amerikanerin, haben selbst immer wieder aus Kriegsgebieten berichtet. Kann man hier überhaupt so etwas wie Wahrheit finden?

Gessen: Die größte Herausforderung für den Journalismus im Krieg sind ja nicht Frontberichte, sondern das Erklären der großen Zusammenhänge. Die US-Medien schaffen das nicht, die große Geschichte zu erzählen.

Warum?

Gessen: Erstens, die US-Regierung nennt diesen Konflikt nicht „Krieg“, sondern „Putins Abenteuerpolitik“. Die Standards der sogenannten Objektivität sind in manchen US-Medien so streng, dass Medien den Krieg nicht „Krieg“ nennen können, obwohl sie sehen, dass dort Krieg herrscht. Das zweite Problem besteht darin, dass die Großmannssucht von totalitären Politikern zunächst fast lächerlich wirkt und nicht ernst genommen wird. Schon Hannah Arendt thematisierte, wie schwer es den amerikanischen Medien am Anfang fiel, die große Geschichte über Hitler und Stalin zu erzählen.

Wie hätte die große Geschichte lauten müssen?

Gessen: Hitler und seine Anhänger sind eine Bedrohung für die Menschheit, weil sie glauben, die Juden seien an allem schuld. Und Stalin und seine Leute sind gefährlich, weil sie glauben, nur die Arbeiterschaft soll überleben. Das hörte sich so lächerlich an, dass die Geschichte nicht erzählt wurde.

Und wie lautet denn die große Putin-Geschichte?

Gessen: Putin geht es nicht darum, seine strategischen Interessen in der Ukraine zu schützen. Die wahre große Geschichte lautet: Putin führt Krieg für traditionelle Werte. Das hört sich schon einmal sehr lächerlich und dumm an. Und dass er einen Krieg führt, um die Ukraine vor amerikanischen Homofaschisten zu schützen, hört sich sogar noch dümmer an. Also berichten Journalisten gar nicht darüber. Sie schreiben stattdessen darüber, was vor Ort passiert.

Wir würden Ihnen noch gerne ein Foto zeigen. Es wurde während der Olympischen Spiele in Sotschi aufgenommen. Sehen Sie: Putin trinkt mit österreichischen Funktionären Schnaps. Was denken Sie, wenn Sie dieses Foto sehen?

Gessen: Österreich hat nichts gelernt.