Die Wutschreiberin

Christina Vettorazzi in FALTER 17/2024 vom 24.04.2024 (S. 29)

Büros kosten. Das leisten sich nicht alle Autorinnen. Manche schreiben im hauseigenen Kammerl, andere im Wohnzimmer. Mareike Fallwickl zählt zu jenen, die sich einen Arbeitsplatz mieten. Auf die Frage, ob sie, wie es die Schriftstellerin Virginia Woolf einmal für Frauen forderte, ein Zimmer für sich allein habe, antwortet die Autorin kopfschüttelnd: "Das ist ein Gemeinschaftsbüro."

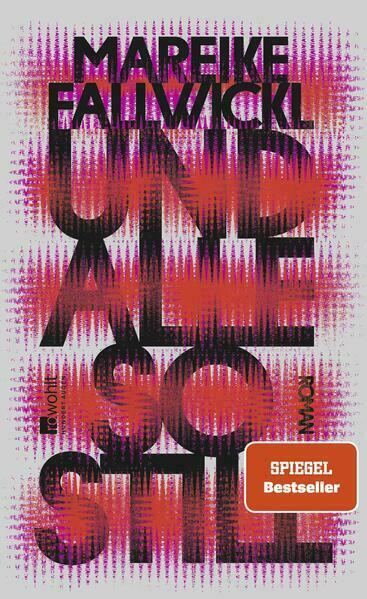

Fallwickl, geboren 1983 in Hallein in Salzburg, ist Autorin und Literaturvermittlerin. Ihr vierter Roman "Die Wut, die bleibt"(2022) war ein Bestseller, dessen Bühnenfassung bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde. Der unlängst erschienene Roman "Und alle so still" kann als Nachfolger gelesen werden. Der Falter besuchte sie in ihrem Büro in Salzburg.

Fallwickl ist nicht unumstritten. Manche Leser beklagen, dass die feministische Kernbotschaft ihren Texten zu deutlich abzulesen sei. Kritik weiß Fallwickl zu parieren, denn sie war schon früh damit konfrontiert. Als sie ins Gymnasium kam, setzte das Mädchen Hoffnungen in seine neue Deutschlehrerin. Die Schülerin hielt sie für eine belesene Frau, die sich auskennt mit Literatur. Die Lehrerin hielt aber am Kanon fest und bestand auf der Lektüre von verstorbenen männlichen Autoren wie Goethe und Schiller. Ihr Ratschlag an die junge Fallwickl: "Schreib nicht so viel, das möchte niemand lesen." Oder: "Wenn du dich weiterhin so viel mit Büchern beschäftigst, endest du wie ich." Weil literaturbegeisterte Frauen ihrer Ansicht nach nur Deutschlehrerinnen werden konnten.

Auf ihre Schulzeit zurückblickend, resümiert Fallwickl: "Es hat mich bestimmt zehn Jahre gekostet, dass sie mein Schreiben so abgewertet hat." In ihrer Jugend seien männliche Autoren generell noch deutlich präsenter gewesen, meint die Autorin. In ihrem Kopf verfestigte sich das Bild der männlich geprägten Autorschaft. Für schreibende Frauen blieb da kaum Platz.

An die Germanistik wagte sich Fallwickl dann auch nicht. Stattdessen entschied sie sich für ein Studium der Linguistik sowie eine Ausbildung am Münchner Text-College, bevor sie bei der Salzburger Werbeagentur Ideenwerk einstieg. An Social Media lässt sich heute ablesen, wie gut sie die kurze Form trainiert hat. Ihre Kritik fällt klar und pointiert aus: "Patriarchat ist, dass ich in JEDEM Interview gefragt werde: 'Aber was ist mit den Männern? Fühlen sie sich wohl mit deinem Buch? Und was, wenn nicht?'"

Eine ähnlich kompromisslose Sprache prägt auch ihre Bücher. "Sie bringen uns uralten Scheiß bei, den wir googeln könnten, und sie lassen uns die Bücher alter und junger weißer Männer lesen", schreibt sie etwa in "Die Wut, die bleibt".

Beim persönlichen Treffen zeigt sich Fallwickl zurückhaltender und verortet ihre feministische Entwicklung ganz klar: Als sie selbst Mutter wurde, entschieden sie und ihr Partner, die Arbeit gleichmäßig aufzuteilen. In der Umgebung stieß das auf Unverständnis. Es war wie damals in ihrer Kindheit: "Die Männer verließen morgens das Dorf, um reich und erfolgreich zu werden. Die Frauen stellten mittags das Schnitzel auf den Tisch. Das hat niemand hinterfragt." Fallwickl wurde erst durch die Geburt ihres Kindes bewusst, wie weit die Gesellschaft noch von der Gleichberechtigung entfernt war.

Auf ihrem Instagram-Account "the_ zuckergoscherl" bespricht sie heute nur Werke von Frauen und queeren Menschen. Nachdem sie sich jahrelang fast ausschließlich mit Büchern von Männern beschäftigt habe, interessieren sie Werke von Frauen nun einfach mehr. Zudem, so sagt die Bookfluencerin, werden die Verlagsprogramme noch immer von Männern dominiert und darauf hatte sie irgendwann keine Lust mehr. Ihre Reichweite wollte sie Kolleginnen widmen.

Fallwickls vorletzter Roman, "Die Wut, die bleibt", stellt eine Frage ins Zentrum: Was passiert, wenn eine Mutter vom Balkon springt, weil sie die Mehrfachbelastung nicht mehr erträgt? Die Idee kam ihr im Lockdown, als mehrere Freundinnen schrieben: "Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich spring jetzt einfach vom Balkon."

Die Autorin spielt das Gedankenexperiment anhand von zwei Frauenfiguren durch, die unterschiedlichen Generationen angehören: Eine übernimmt die Mutterrolle, die andere radikalisiert sich. Gemeinsam mit anderen Frauen verübt sie Selbstjustiz. Sie verprügeln Vergewaltiger und Schläger -für eine weibliche Revolution der "Gegenwehr".

Der im Buch enthaltene Feminismus mag manchen zu platt erscheinen, doch ein Teil der Kritik urteilte sehr positiv: Eine taz-Redakteurin feierte Fallwickls Buch als "harten, wütenden und großartigen Roman", der die ganze Misere des modernen Frauseins in ein grimmiges Lesevergnügen packe. Der Falter schrieb hingegen: "Letztendlich scheitert die Salzburger Autorin an dem Versuch, mit ,Die Wut, die bleibt' gegen die Viktimisierung der Frau anzuschreiben."

Im aktuellen "Und alle so still" hebt Fallwickl ihre Überlegung von der Mikroebene der Gesellschaft auf die nächsthöhere: Was passiert, wenn Frauen in Care-Berufen den Druck nicht mehr ertragen und sich verweigern? Protestierende Frauen legen sich vor Krankenhäuser und Kitas auf den Asphalt. Es dauert kaum eine Woche, bis die Gesellschaftsstruktur zusammenbricht. Das Buch begeistert seit seinem Erscheinen. Auf Instagram mehren sich die Beiträge von Frauen, die sich in stiller Solidarität auf den Boden legen.

Fallwickl möchte ihre Werke jedoch nicht auf den feministischen Aspekt reduzieren lassen: "Mein Zugang zum Schreiben ist rein literarisch." Mit der Wirkung ihres Textes beschäftigte sie sich in der Produktionsphase noch nicht. Nun knüpft die Autorin jedoch an die Geschichte über soziale Ungerechtigkeit an und lenkt die mediale Aufmerksamkeit auf den Feminismus. Der Anspruch sei jedoch noch immer ein literarischer.

Ob Fallwickl selbst so wütend ist, wie sie in ihren Texten häufig wirkt? Im Gespräch äußert sie sich ruhig und gelassen, vergisst ihr Anliegen jedoch nie. Der stille Widerstand mag in ihrem neuen Roman funktionieren, doch zeigt der Widerhall in den sozialen Netzwerken, wie laut Mareike Fallwickl werden kann.