Unauffällige Männer?

Donja Noormofidi in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 32)

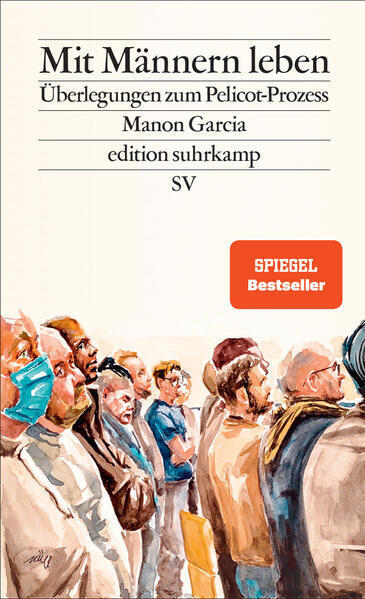

Vor dem Gerichtssaal drängt sich das Publikum. Zuerst entgeht Manon Garcia das Offensichtliche: Einige dieser Männer sind Angeklagte in dem Prozess, für den sie sich interessiert. Dominique Pelicot hat jahrelang seine Frau Gisèle Pelicot betäubt und Fremde eingeladen, sie zu vergewaltigen. Er wird am Ende zu 20 Jahren Haft verurteilt. Neben Pelicot sind weitere 50 Männer angeklagt, die Mehrheit sitzt zu Prozessbeginn nicht in Untersuchungshaft. Für Garcia ist die Normalität dieser Angeklagten erschreckend: „Es sind Männer jeden Alters, aller Berufe und aller Schichten.“

Manon Garcia, Autorin und Professorin für Philosophie an der Freien Universität Berlin, besuchte im Herbst 2024 den Prozess in Avignon – er fand auf Wunsch von Gisèle Pelicot öffentlich statt –, blickte den Angeklagten in die Gesichter und sah die unerträglichen Videos, auf denen die Vergewaltigungen dokumentiert wurden. Das Ergebnis ist ein lesenswerter und persönlicher Bericht, der sich auf die gesellschaftspolitischen und philosophischen Fragen konzentriert, die dieser Prozess aufwirft.

Für die Philosophin geht es in Avignon nicht nur um die Schuld der Angeklagten, sondern um die Beziehung zwischen Männern und Frauen, um Geschlechternormen, Männlichkeit und um Gewalt. „Wenn es einem einzelnen Mann in einem kleinen Flecken wie Mazan gelingt, mindestens 70 verschiedene Männer, die im Umkreis von weniger als 50 Kilometern wohnen, zu sich nach Hause zu holen […], wie viele Männer gibt es dann in Frankreich, die bereit sind, eine bewusstlose Frau zu vergewaltigen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet?“ Und: „Wenn die meisten dieser Männer sich so wenig für ihre Taten zu schämen scheinen […]“ und ihre Anwälte „sexistische Klischees“ bedienen, stellt sich für die Autorin die Frage: „Können wir mit Männern leben?“

Manon Garcia ortet die Gründe für das Verbrechen auch in einer patriarchalen Gesellschaft, in der man immer noch glaubt, dass Männer ein „Recht auf Sex“ haben oder dass es in der Verantwortung der Frauen liegt, nicht vergewaltigt zu werden, indem sie sich zum Beispiel nicht zu sexy kleiden. Klar, die Gesetze haben sich geändert. Vergewaltigung ist verboten, auch in der Ehe. Die Mentalitäten hinken jedoch hinterher, so Garcia.

Die Aussagen von Angeklagten und Verteidigern vor Gericht sind entlarvend. Viele der Angeklagten gaben an, sie hätten geglaubt, dass Dominique Pelicot über die Zustimmung seiner Frau entscheiden könne. „Der Ehemann hatte mir die Erlaubnis gegeben, für mich war das damit in Ordnung“, meint einer. Oder Ludovick B. und Saifeddine G., die erklären, dass sie zu den Pelicots gegangen seien, weil sie mit ihren Ehefrauen nicht mehr genug Sex gehabt hätten. Manche Verteidiger stellen die Dummheit oder Schwäche ihrer Mandanten in den Vordergrund. Ein Verteidiger erklärte: „Mein Mandant hat, wenn man es genau nimmt, den IQ eines Vibrators […]“.

Diese Verteidigung zeigt für die Autorin, „dass eine der Grundlagen der patriarchalen Gesellschaft in der Überzeugung besteht, Männer seien von Natur aus stärker und mächtiger und diese überlegene Natur rechtfertige prinzipiell ihre Herrschaft. Im gleichen Zug werden sie immer von ihren Schwächen entlastet [...] eine Vergewaltigung folgt logisch aus einer quälenden Libido“.

Garcia will nicht sagen, „dass jeder Mann schuldig und jede Frau ein Opfer ist und der Geschlechterkrieg an jeder Ecke auf uns lauert“, wie sie betont. Doch sie ruft zu einer Reflexion über Männlichkeiten und Patriarchat auf und über ein soziales System, „das unter anderem die Vergewaltigungen von Mazan verursacht […]“.

Erst kürzlich sorgte die italienische Facebook-Seite „Mia moglie“ („Meine Frau“) für Schlagzeilen. Über 30.000 Männer teilten dort ohne deren Wissen intime Fotos von Frauen. Ein Mann schrieb neben einem freizügigen Foto: „Das ist meine Frau. Was würdest du mit ihr machen?“