„Jeder darf Eliten kritisieren“

Matthias Dusini in FALTER 15/2017 vom 12.04.2017 (S. 16)

Der Politologe Jan-Werner Müller forscht über Populismus. Wie begegnet man den Verführern von links und rechts am Besten?

Der deutsche Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, erklärte der englischsprachigen Welt den kontinentaleuropäischen Populismus, bevor mit Donald Trump selbst ein waschechter Rechtspopulist zum US-Präsidenten gewählt wurde. Seither hat sich Müllers Forschungsgebiet auf das Land erweitert, in dem er seit 2005 mit seiner Familie lebt und arbeitet. Müller lehrt in Princeton Politische Theorie und Ideengeschichte. Seine Analysen erscheinen in der Financial Times, dem Magazin Foreign Policy, dem Guardian und der New York Review of Books.

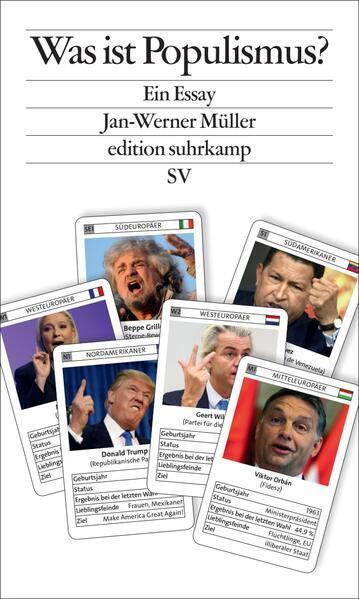

Müller verbringt derzeit ein Forschungssemester am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen, wo er bereits im Sommersemester 2014 zu Gast war. Damals entstand ein Essay über Populismus, der im April 2016 erschien und zum Bestseller wurde. Derzeit beschäftigt sich der Politikwissenschaftler mit den Ursprüngen christdemokratischer Parteien. Am 20. April spricht Müller auf Einladung des Falter und AK-Wien im AK Wien-Bildungszentrum über Populismus.

Falter: Herr Müller, was ist Populismus?

Jan-Werner Müller: Das zentrale Kennzeichen des Populismus ist ein moralischer Alleinvertretungsanspruch nach dem Motto: „Wir – und nur wir – vertreten das wahre Volk.“ Alle anderen Mitwettbewerber um die Macht werden als grundsätzlich illegitim niedergemacht; das ist nie nur Streit in der Sache, welcher in der Demokratie ja völlig normal ist, sondern hier wird sofort personalisiert und moralisiert: Die anderen sind korrupt etc. Und, weniger offensichtlich: Wer unter den Bürgern die letztlich symbolische Konstruktion des „wahren Volkes“ seitens der Populisten nicht teilt, dem kann die Zugehörigkeit zum Volk einfach abgesprochen werden. Entscheidend ist also nicht die Kritik an Eliten. Entscheidend ist der Antipluralismus der Populisten.

Ist Populismus nicht einfach so etwas wie Demagogie?

Müller: Demagogie hat etwas mit Inhalten zu tun und, noch spezifischer, mit politischen Versprechen, von denen man weiß, dass man sie nicht halten kann oder dass sie in irgendeiner Weise unverantwortlich sind. Das findet man bei Populisten, keine Frage. Aber man macht es sich zu einfach, wenn man behauptet, absolut alles, was Populisten sagen, sei automatisch demagogisch oder gar gleich ganz Lüge. Allerdings ist es schon wiederum richtig, dass der Populismus letztlich immer auf einer Unwahrheit beruht, nämlich der Idee, es gäbe ein völlig homogenes Volk mit einem singulären authentischen Willen, den nur die Populisten kennen. Das sollte man stets kritisieren.

Was ist der Unterschied zwischen den USA und Europa?

Müller: Das Feld der Missverständnisse ist hier unendlich groß. In den USA wurde etwa davon gesprochen, dass Hillary Clinton eine populistischere Richtung einschlagen könne oder dass Bernie Sanders oder der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, Populisten seien. Aus europäischer Sicht ist die Kategorisierung kaum nachvollziehbar. Die Versuchung liegt nahe zu sagen, die sind links, ergo ist das linker Populismus. Das ist aber falsch: Das Wort hat in den USA andere historische Wurzeln als in Europa. Im heutigen Wortsinn heißt das nur, dass man sich für Main Street einsetzen will und gegen Wall Street kämpft, wie es so schön heißt. Man könnte das auch einfach als sozialdemokratisch bezeichnen.

Was hieße dann linker Populismus?

Müller: Antipluralismus und moralischer Alleinvertretungsanspruch, der mit nominell linken Inhalten operiert. Denken Sie an Hugo Chávez, den inzwischen verstorbenen Präsidenten von Venezuela. Es war ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr möglich, anderer politischer Auffassung als Chávez zu sein, ohne als Volksverräter gebrandmarkt zu werden.

Der Rechtspopulismus hat die Parteien vor sich hergetrieben. Jeder hat sich gefragt, wann die Linke den „kleinen Mann“ entdeckt. Ist es jetzt so weit?

Müller: Die Rede vom „kleinen Mann“ erscheint mir immer sehr paternalistisch, sehr von oben herab, aber nun gut. Sicherlich wäre es aber demokratiepolitisch falsch zu sagen, egal, was Populisten sagen, wir hören nicht zu. Damit imitiert man den Populismus in dem, was er selbst macht, die totale moralische Ausgrenzung. Das heißt aber nicht, dass man den Populisten nachlaufen muss – man kann sie nie einholen – und ihre Diskurse übernehmen soll. Entweder Ausgrenzen oder die paradoxe Strategie „Zerstören durch Imitieren“, beide Optionen sind falsch.

Was soll man dann machen?

Müller: So banal es für manchen klingen mag: offen diskutieren und auf die Kraft der besseren Argumente vertrauen. Und gleichzeitig klare rote Linien ziehen, wenn ein Populist beispielsweise insinuiert, es gäbe da einen geheimen Plan von Frau Merkel, das deutsche Volk durch Syrer zu ersetzen. Über Flüchtlingspolitik und Einwanderung kann man kontrovers demokratisch diskutieren. Bei Verschwörungstheorien muss man den Bürgern klar signalisieren, dass hier das Territorium demokratischer Debatte gerade verlassen wird.

In Griechenland hat der Linkspopulist Alexis Tsipras eine Koalition mit Rechtspopulisten gebildet? Wie geht das zusammen?

Müller: Was sich beide dabei gedacht haben, müssen irgendwann einmal die Historiker beurteilen. Die nettere Antwort ist: Syriza hätte auch eine Koalition mit der linksliberalen neuen Partei To Potami machen können, aber die waren zu proeuropäisch, während die Rechten klar antieuropäisch sind. Die nicht so nette Variante: Syriza ist auch sehr nationalistisch, und so berühren sich die Extreme, mit teilweise fatalen Folgen, etwa dass das Budget des griechischen Militärs nicht angegriffen werden darf. Dass Syriza mit einer Partei koaliert, wo sich viel an Antisemitismus und Homophobie findet, sollte den europäischen Bewunderern Syrizas zu denken geben.

Wie passt der neue amerikanische Präsident in das Schema, das Sie bereits vor seiner Wahl in Ihrem Buch über Populismus entworfen haben?

Müller: Trump ist Populist. Denken Sie nur an seine Rede zur Amtseinführung. Da hieß es, die Macht sei an das amerikanische Volk zurückgegeben worden, ergo: Wenn Trump regiert, regiert das Volk. Ins Bild passen auch die moralischen Angriffe auf jegliche unabhängigen Institutionen, welche den Populisten kritisieren. Da werden Medien plötzlich zu „Feinden des Volkes“ und die Judikative ist laut Trump voller „sogenannter Richter“, also Fake-Richter, denn richtige würden sich ja in der Demokratie nicht gegen den Willen des vermeintlich wahren Volks stellen. Diese Rhetorik ist gefährlich für die Demokratie.

Nach einigen Monaten in der Realpolitik wirkt Trump angeschlagen. Wie gehen Populisten mit Niederlagen im politischen Alltag um?

Müller: Ich wäre vorsichtig mit solchen Diagnosen. Populisten suchen immer den Konflikt, und dass sich Opposition gegen sie zeigt, auch auf den Straßen, kann ihnen sogar nützen, solange sie „ihrem“, also dem vermeintlich „wahren“, Volk damit „die Volksfeinde“ vor Augen führen können. Zudem regieren Populisten am liebsten im Krisenmodus. Damit soll nicht verneint sein, dass Trump glücklicherweise (!) auf Widerstände trifft, und es wäre sicher ein Fehler, das politische System der USA für so verwundbar zu halten wie das türkische oder das ungarische, also Fälle, wo Populisten wirklich recht rasch eine autoritäre Richtung durchsetzen konnten. Aber Trump ist auch bei weitem noch nicht k.o., um bei Ihrer Boxmetapher zu bleiben.

Rechtspopulismus ist das Schlagwort, mit dem die rechten Regierungen in den USA, Ungarn, Polen, ja sogar der Türkei verglichen werden. Ist dieser Vergleich gerechtfertigt?

Müller: In all diesen Ländern regieren Populisten als Populisten, was aus meiner Sicht heißt: Sie regieren als Antipluralisten, welche eine Opposition nicht als wirklich legitim anerkennen. Aber nicht alle sind gleich rechts, die regierende PiS in Polen beispielsweise hat eine starke sozialpolitische Komponente.

Die Distanz zu den Eliten und dem Establishment ist auch ein Motiv der Rhetorik des Demokraten Bernie Sanders, der sich um die US-Präsidentschaft beworben hat. Würden Sie ihn als Linkspopulisten bezeichnen?

Müller: Jeder darf Eliten kritisieren, das macht noch keinen Populisten. Man mag ja Sanders’ Ideen für utopisch halten, um Gottes Willen, der Mann orientiert sich, was eine erstrebenswerte Gesellschaft angeht, an Dänemark, wo die Menschen bekanntlich am glücklichsten sind! Aber Populist ist er in meinem Sinne sicher nicht. Es war deswegen auch fatal, dass im US-Wahlkampf immer so eine Symmetrie suggeriert wurde – Sanders links, Trump rechts –, was Trump in gewisser Weise viel harmloser erscheinen ließ, als er war und ist.

Auch der SPD-Politiker und Kanzlerkandidat Martin Schulz appelliert an den Stolz der Arbeiterklasse und spricht von „selbsternannten Eliten“. Was vor wenigen Jahren noch Kern der Rhetorik von Syriza und Podemos war, scheint die etablierten sozialdemokratischen Parteien erreicht zu haben.

Müller: Wie gesagt, es ist nichts Anrüchiges daran, Eliten zu kritisieren, wobei man immer schon genau hinschauen sollte, wer gemeint ist und warum. Elite ist nicht gleich Elite. Wie wir jetzt in den USA gelernt haben, gehören Generäle und Wall-Street-Führungsfiguren offenbar in den Augen der Trump-Anhänger gar nicht zur Elite. In Frankreich kann Marine Le Pen Klassiker der französischen Literatur bei Massenveranstaltungen zitieren, ohne dass das jemand elitär findet. Deswegen wäre bei Schulz zu fragen, worauf eigentlich genau „selbsternannt“ zielt? Also nicht gewählt? Hat das was mit Bildung zu tun, die immer irgendwie suspekt ist? Ich sehe die bei manchen Populisten starke antiintellektuelle Komponente bei Schulz nicht, aber hier könnte man auf eine abschüssige Bahn geraten.

Inwiefern beinhaltet die linkspopulistische Politik von Christian Kern und Martin Schulz jenes antipluralistische Moment, von dem Sie in Ihrer Analyse sprechen?

Müller: Ich würde hier einfach nicht von Linkspopulismus, sondern von genuiner Sozialdemokratie sprechen. Wir tun uns auch als Beobachter, deren Urteilskraft ja nicht zuletzt von der Schärfe der Unterscheidungen abhängt, keinen Gefallen, wenn das, was früher einfach links war, jetzt plötzlich mit dem für viele doch negativ besetzten Wort „Linkspopulismus“ belegt wird.

Das Volk und seine Feinde: Politologe Jan-Werner Müller über Populismus

Matthias Dusini in FALTER 19/2016 vom 11.05.2016 (S. 30)

Ruhig Blut empfiehlt der deutsche Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller im Umgang mit den Rechtspopulisten, die derzeit so erfolgreich sind. Es sei eine problematische Tendenz, sie einfach auszugrenzen, schreibt er: „Denn damit macht man ja genau das, was man den Populisten berechtigterweise selbst vorwirft: Man schließt sie im Namen der Moral aus.“

Jan-Werner Müller lehrt in den USA an der Princeton University. 2014 hielt er am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen einen Vortrag, der nun in erweiterter Buchfassung vorliegt. Der zentrale Begriff dieser überaus aufschlussreichen Analyse ist jener des moralischen Alleinvertretungsanspruchs. Populisten berufen sich immer auf das wahre Volk, in dessen Namen sie handeln und dessen wahre Interessen sie gegen korrupte Eliten und Altparteien vertreten. „Kein Populismus ohne moralisch aufgeladene Polarisierung“, schreibt Müller.

Diese moralische Selbsterhöhung erklärt auch, warum Populisten trotz Korruptionsvorwürfen so schwer beizukommen ist. Aus Sicht ihrer Unterstützer haben sie ja alles für „unsere Leute“ getan. Der Autor erkennt dieses Muster bei den Linkspopulisten in Südamerika, wo etwa Venezuelas Präsident Hugo Chávez sich als „gran protector del pueblo“ feiern ließ und die Vereinigten Staaten dämonisierte. Die Stärke von Müllers Analyse liegt darin, dass er den Populismus nicht pathologisiert, sondern mit den Defiziten der repräsentativen Demokratie abgleicht. Die Krise der Volksparteien ist Jan-Werner Müller keine Träne wert, denn mit dem Ideal der Volkssouveränität war es in der nachträglich idealisierten Nachkriegszeit nicht allzu weit her. Der Kampf um Anerkennung und Inklusion soll weitergehen.

Bei allem Verständnis bleibt Müller ein entschiedener Gegner jeglicher Art von Populismus. Der moralische Alleinvertretungsanspruch könne nur böse enden: „Der Populismus ist der Tendenz nach antidemokratisch.“ Wo der Freiheitsruf „Wir sind das Volk“ erfolgreich ist, müssen sich dessen „Feinde“ warm anziehen.