Die Literatur als letzter Ort der Liebe

Frauke Meyer-Gosau in FALTER 49/2017 vom 06.12.2017 (S. 35)

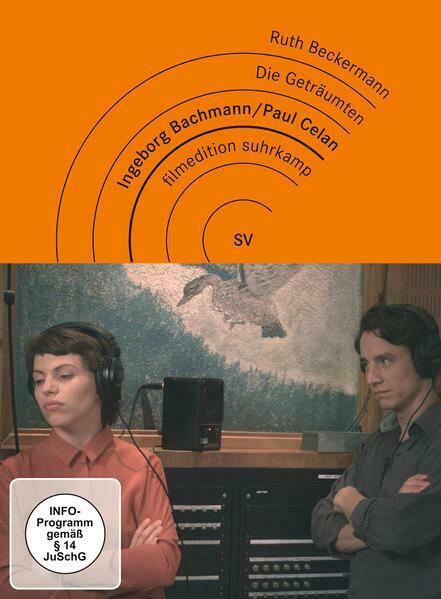

Ein Buch und ein Film erzählen die Geschichte der literarischen Königskinder Ingeborg Bachmann und Paul Celan

Schon merkwürdig: Nur für wenige Wochen hat sich die Liebesbeziehung der beiden bedeutendsten deutschsprachigen Dichter der frühen Nachkriegszeit, Ingeborg Bachmann und Paul Celan, tatsächlich ereignen, sich auch im physischen Beieinander materialisieren können – eine kurze Zeit, die sich auch noch auf insgesamt zehn Jahre verteilte, von ein paar Glückswochen im Frühling 1948 in Wien bis zum Juli 1958 in Paris, als Bachmann Celan das Ende der Beziehung erklärte.

Lange war diese Liebe in ihrer von hochfliegendem Überschwang und mutwilliger Verkennung, von aggressiver Abwehr und inniger Hingezogenheit geprägten Dynamik außerhalb der Forschung so gut wie unbekannt. Just 50 Jahre nach ihrem Ende aber rückte sie mit dem Erscheinen des Briefwechsels zwischen Bachmann und Celan unter dem programmatischen Titel „Herzzeit“ ins Blickfeld der literarischen Öffentlichkeit. Sichtbar wird hier von Anfang an die Durchdringung von Liebe und Literatur, schließlich die Literatur als letzter Ort der Liebe: Weit nachhaltiger als im konkreten Leben hatte sie dort Gestalt angenommen.

Ruth Beckermanns Film „Die Geträumten“ ebenso wie auch Helmut Böttigers literarische Paargeschichte „Wir sagen uns Dunkles“ führen mit analytischer Klarheit in Zeiten zurück, die uns inzwischen einigermaßen fremd geworden sind. Bachmann und Celan treten dabei in all ihren Widersprüchen und widerstreitenden Wünschen in deutlichem Umriss, bei Beckermann aber geradezu leuchtend hervor. Als „Die Geträumten“ hatte Celan sich selbst und die Geliebte in einem Gedicht apostrophiert. Und Bachmann hatte zurückgefragt: „Aber sind wir nur die Geträumten?“

Es ist das Medium Film, das üblicherweise den Eindruck von Wirklichkeit unmittelbar suggeriert, und wie peinlich hätte das in diesem Fall werden können – welcher Sprache allein hätte sich ein Bio-Pic bedienen sollen? Ruth Beckermann, die für „Die Geträumten“ zusammen mit der Bachmann-Biografin Ina Hartwig (siehe Seite 34) auch das Drehbuch schrieb, traf die klügstmögliche Entscheidung: Nicht das Leben, sondern den Briefwechsel der beiden Protagonisten macht sie zum Sujet. Und sie lässt Anja Plaschg und Laurence Rupp zwei junge Darsteller spielen, die im legendären Radiostudio des ORF Briefe von Bachmann und Celan lesen.

Sehr nah kommt ihnen dabei die Kamera, bis in feinste Regungen hinein wird sichtbar, wie die Schauspieler aufeinander reagieren. Und dann treten sie aus ihren Rollen wieder heraus, sitzen vor dem Studio und rauchen, liegen auf dem Boden und hören, wie James Brown „It’s a Man’s, Man’s, Man’s World“ singt. Der bis zu 70 Jahre zurückliegende briefliche Dialog wirkt gegenwärtig, fast alltäglich. Und gewinnt zugleich eine fesselnde Intensität: Bachmann und Celan sind ganz da, weil Plaschg und Rupp im jeweiligen Augenblick ganz da sind. Sentimentalität ist hier nicht einmal eine Versuchung.

Dieser Genauigkeit von Wahrnehmung und Empfindung tritt Helmut Böttigers Dichter-Paargeschichte durch den erzählten Verlauf der beiden Biografien, ihrer Verklammerungen und Fliehkräfte sowie der jeweiligen kulturhistorischen Kontexte zur Seite, und auch sie hat ihre eigene Sprachmelodie: „Das Wien des Frühjahrs 1948 war ein Film in Schwarz-Weiß“, lautet der erste Satz. Und mündet am Schluss in die Charakterisierung dieser „einzige(n) und große(n) Liebe“, die „nur in der Literatur zu verorten (war), wo auch die berühmten zwei Königskinder aufzufinden sind, die nicht zueinanderkommen konnten“.

Dazwischen aufgefächert werden zwei Lebens- und Schreibgeschichten, wie sie unterschiedlicher schon im Herkommen nicht hätten sein können – diejenige der Tochter eines Nazis aus der österreichischen Provinz und die des aus Galizien stammenden Sohnes zweier von den Nationalsozialisten ermordeter Juden, der das Lager überlebt hatte. Die dann zusammentreffen im Nachkriegs-Wien und trotz manchmal jahrelangen Stillschweigens, scheinbarer Reglosigkeit einander gegenüber doch lebenslang aufeinander bezogen blieben.

Wie die Beziehung sich von Anfang an in ihrer Literatur aussprach, wie Bachmann, von Celan 1948 in seinem Gedicht „In Ägypten“ in leicht herrischer Zuordnung „die Fremde“ genannt, den Geliebten, der sich im April 1970 in der Seine ertränkt hatte, in ihrem Roman „Malina“ in den „Fremden im schwarzen Mantel“ verwandelte, und was alles an glühender Nähe wie schrecklicher Verfehlung des je anderen dazwischenlag – Böttiger zeigt es in feiner Differenzierung: Zwei anfänglich auch in ihrer literarischen Bedeutung gänzlich Ungleiche, die zu Dichtern „auf Augenhöhe“ werden und ihrem Werk dem Leben gegenüber letztlich immer den Vorrang geben, werden hier ebenso deutlich wie die Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen ihnen.

Dass das Bild von Paul Celan dabei bis hinein in dessen befremdliche Annäherung an Martin Heidegger und einen schwülstige Tiraden führenden früheren SS-Offizier detaillierter konturiert ist als dasjenige der Intellektuellen und Dichterin Bachmann, kann beim Celan-Spezialisten Böttiger nicht verwundern. Doch beeinträchtigt es das Bild dieses Paares nicht wesentlich: eine „poetische Geschwisterliebe“, für die es „jenseits des Alltags eine Nähe (gab), die für andere nicht erreichbar war“.