Wie kommen wir da wieder raus?

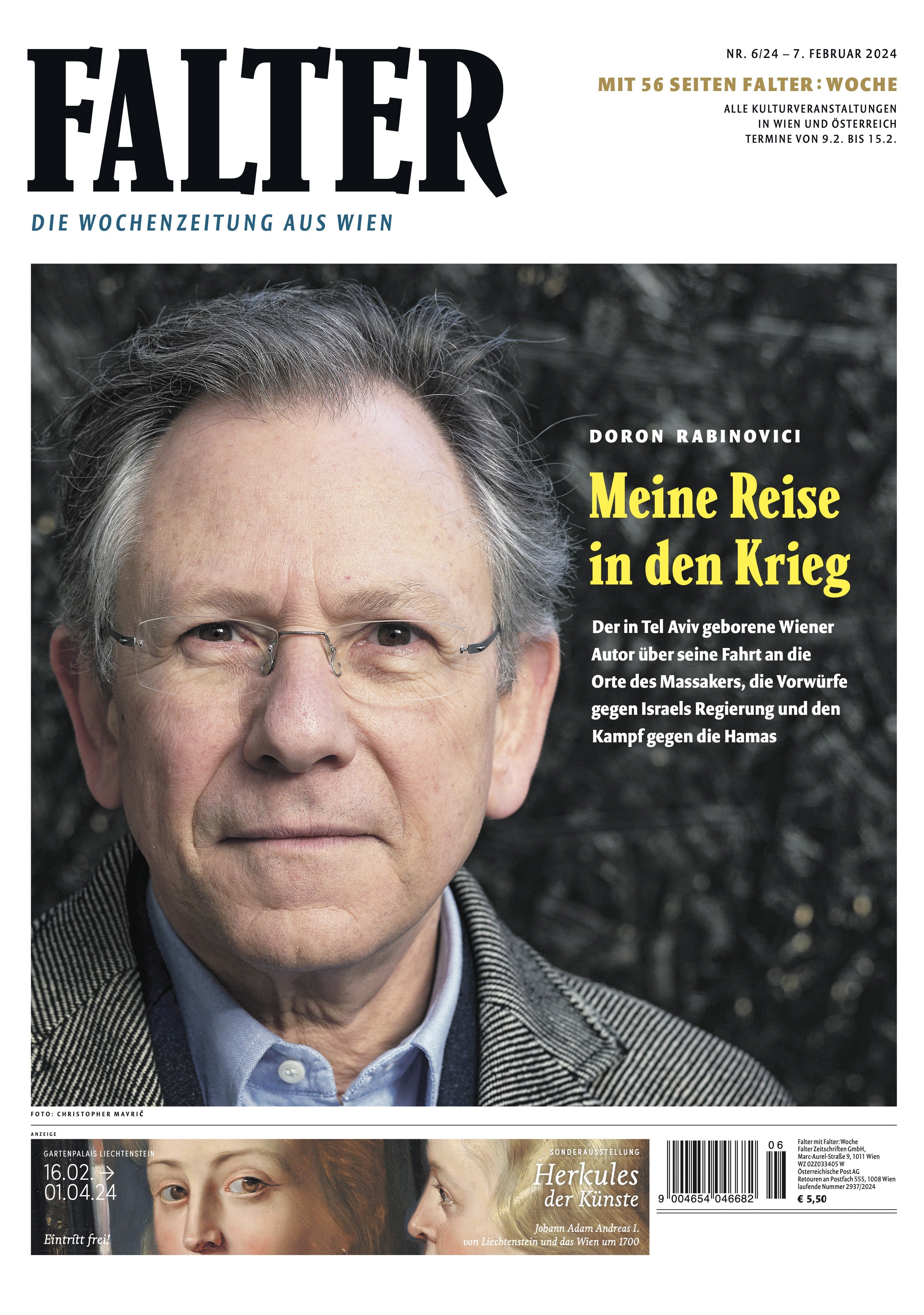

Robert Misik in FALTER 6/2024 vom 07.02.2024 (S. 18)

Einige Meldungen aus den vergangenen Tagen: Ein amerikanischer Komplexitätsforscher sieht eine 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit für einen US-Systemkollaps nach den kommenden Präsidentschaftswahlen, also für Chaos, Unregierbarkeit und den Zerfall der Vereinigten Staaten. Österreichs Bundesheer präsentierte anderntags seine offizielle Risikoanalyse unter dem Titel "Die Welt ist aus den Fugen."

Es kracht an allen Ecken und Enden, und dass auch die Demokratie schon einmal bessere Zeiten gesehen hat, ist eine Binsenweisheit. Die üblichen Beschwörungsvokabel lauten, dass die pluralistischen, liberalen Demokratien diese "Herausforderung" annehmen, sich selbst als "reformfähig" erweisen oder "wehrhaft" werden müssen.

Veith Selk, Forscher für politische Theorie und Politikwissenschaft an der TU Darmstadt, geht aber den einen, konsequenten Schritt weiter: Was, wenn die heutigen Strukturprobleme der Demokratie nicht einfach reparaturwürdige Defekte sind, sondern auf ein baldiges Ende der demokratischen Ära hindeuten?"Demokratiedämmerung" heißt das Buch, die Zeit nannte es eine "brutale Niedergangsdiagnose", die sich "schon bald als prophetisch erweisen" könnte.

Während der Common Sense lange - und sei es auch nur halbbewusst -davon ausging, dass gesellschaftliche Entwicklung und Fortschritt mit mehr Demokratie und Partizipation einhergehen, dreht Selk die Sache um und urteilt, dass "die Fortentwicklung moderner Gesellschaften und ihrer politischen Verhältnisse einen Niedergang der Demokratie mit sich bringt". Gewissermaßen: Der Niedergang der Demokratie ist eine innere Tendenz moderner Demokratien. Und: "Eine Umkehr dieser Entwicklung ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen unwahrscheinlich."

Die ausgebreitete Indizienkette für die These ist jedenfalls ziemlich beeindruckend. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft und die Individualisierung untergraben traditionelle Parteibindungen und führen zu einer Zersplitterung der politischen Landschaft. Sachliche Politik wird von berufsmäßigen Experten der Politik betrieben, eine "Nähe" zu den Vertretenen ist nicht hinzubekommen. Die damit einhergehenden Frustrationen machen Populisten stark.

Politik wird immer komplexer und komplizierter, sodass auch durchschnittlich informierte Bürger die meisten Verfahren nicht verstehen. Früher sprach man von zwei Legitimationsquellen von Politik. Der "Input-Legitimation", wenn die Bürger die Verfahren, die zu Entscheidungen führen, als legitim ansehen. Und der "Output-Legitimation", wenn das Ergebnis von Entscheidungen den Leuten nützt, was üblicherweise für Zustimmung sorgt. Beides funktioniert nicht mehr, weil die Verfahren selbst beanstandet werden und außerdem viele Menschen Erfahrungen von Verlust machen.

Dazu: Der Niedergang eines Kapitalismus, der die Wohlfahrt aller hob. Komplexe supranationale Institutionen wie die EU, in denen nichts weitergeht, weil sich alle gegenseitig blockieren. Nicht zu vergessen: der Strukturwandel der Öffentlichkeit mit seinen Aufganselungs-und Fake-News-Schleudereien. Die Politik reagiert darauf oft hilflos, indem man die eigenen Entscheidungen durch Wissenschaft begründet, aber die Wissenschaft wird "politisiert" - also zum Gegenstand politischen Streits -, sodass auch das "Expertenwissen" als Legitimationsquelle unterminiert wird.

Besonders fröhlich lässt einen das Buch nicht gerade zurück. Die Frage steht im Raum: Was, wenn er recht hat?