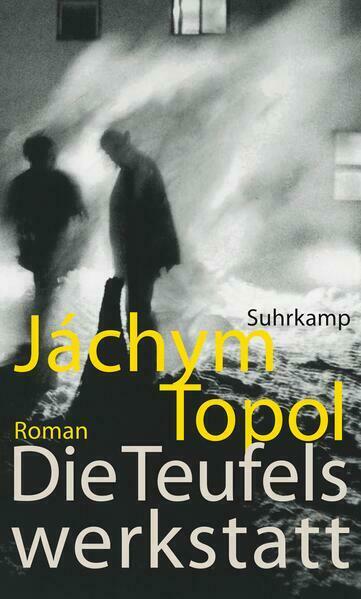

Es boomt das Biz mit der Qual, alles andere ist egal

Tabea Soergel in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 16)

Jáchym Topol hat eine Gruselgroteske um ein touristifiziertes Theresienstadt geschrieben. Warum, bleibt unklar

Wenn sie nicht gefunden werden, bevor der Frost einsetzt, sind sie tot. So sitzt der Protagonist am Ende halbverhungert im Zelt einer Fremden in der weißrussischen Einöde, umtost von einem tagelangen Schneesturm. "Eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht, dachte ich." Und das glaubt man ihm sogar.

Schon anhand der Biografie dieses stoischen Ich-Erzählers wird deutlich, welchen Gesetzen "Die Teufelswerkstatt" gehorcht: Geboren als Sohn einer KZ-Überlebenden und eines KZ-Befreiers, die sich am Rande, nein, in einer Leichengrube kennenlernten, aufgewachsen in Theresienstadt, später wegen Mordes an seinem Vater zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt, wo er dem Henker zur Hand geht; seine Mutter hat sich da schon umgebracht.

Nach der Entlassung aus der Haft – die sanfte Revolution hat ohne ihn stattgefunden – kehrt er nach Theresienstadt zurück, wo er einem alten Freund hilft, Geldgeber für dessen Großprojekt aufzutreiben: Lebo, der unter einer Lagerpritsche zur Welt kam, ist davon besessen, Theresienstadt im historischen Zustand von 1945 zu konservieren. Warum, weiß oder sagt er nicht.

Als die Presse auf die beiden aufmerksam wird, entwickelt sich die sterbende Stadt zum Hotspot für die jungen Nachfahren der einstigen Lagerinsassen. Lebo wird zum Guru der Kindeskinder der Holocaustopfer, die den Ort des Grauens besuchen, um das Grauen zu vergessen. Und reihenweise dort hängenbleiben. Aus dem Hauptplatz, wo einst die Massentransporte in die Todeslager organisiert wurden, machen sie eine Art Rummelplatz des Schreckens mitsamt Ghetto-Pizza-Buden und Kafka-Shirt-Verkauf.

Die Spendengelder sprudeln. In einer morschen Baracke formiert sich eine eigentümliche Kommune, die allabendlich zu Séancen zusammenkommt, im roten Gras unter der Festungsanlage von Theresienstadt, aus dem sich auch wunderbar Joints drehen lassen.

Die surreale Überspitzung ist eines von Jáchym Topols erzählerischen Grundprinzipien. Sein naiver, oft bis an den Rand der Teilnahmslosigkeit passiver Held driftet durch Situationen, die der Logik böser Träume folgen. Alles könnte geschehen, jederzeit. Die Welt ist bevölkert von destruktiven, undurchschaubaren Subjekten, die willkürlich töten oder retten. Und der Protagonist selbst ist den äußeren Umständen machtlos ausgeliefert.

Als er erfährt, dass am folgenden Tag städtische Planierraupen Lebos Lebenswerk zerstören sollen, betrinkt er sich mit einer Horde Obdachloser. Dann zündet er, um

seine Spuren zu vernichten und nicht wieder im Gefängnis zu landen,

Lebos Hauptquartier an und flieht nach Minsk, wo er einem dubiosen Mediziner beim Aufbau einer alternativen Gedenkstätte helfen soll.

Ab diesem Punkt entwickelt sich der Roman endgültig zur Räuberpistole. In der belorussischen Wildnis

kommt es schließlich zum großen Showdown zwischen motorisierten Leichen.

Die Zeit der Handlung bleibt eher vage. Der Roman spielt nach der Implosion des Ostblocks, so viel ist klar, im Internetzeitalter. Zugleich sind fast alle handelnden Figuren Kinder von Naziopfern und noch weit

unter 50. Bei dieser uneindeutigen Figurenzeichnung handelt es sich um einen Kunstgriff, der das Erzählen sehr erleichtert: Das Personal ist psychisch schwerstversehrt, hat aber – so wie auch der Protagonist –

offenbar beschlossen, nie wieder von den Eltern zu sprechen. Zurück bleiben diffus kaputte Typen, die sich theoretisch mit den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen, diese aber betrachten wie zugedröhnte Archäologen eine Ausgrabungsstätte.

Jáchym Topol kann Spannung erzeugen, variieren und über weite Strecken halten; er beherrscht alle Nuancen der Komik; er ist ein versierter Stilist – und doch lässt einen sein jüngster Roman beim Lesen völlig kalt.

In den Danksagungen schreibt Topol, dass er über die "Dämonen" nicht realistisch hätte schreiben können. Die Vermischung authentischer und grotesk überzeichneter Elemente vor dem Hintergrund der Leichenfelder der jüngeren europäischen Geschichte ist kühn, zugleich aber auch unglaublich schal. Weil jederzeit alles geschehen könnte, ist auch alles egal.

Theresienstadt ist nicht mehr als ein Schauplatz eines grotesken Gruselromans. Darf man überhaupt so über Kriegsgräuel schreiben, fragt man sich irgendwann, erschrocken über die Leichtigkeit der Lektüre. Um dann beruhigt festzustellen, dass auch die Antwort auf diese Frage im Grunde gleichgültig ist.