"Die Märkte sind Opfer des Neoliberalismus"

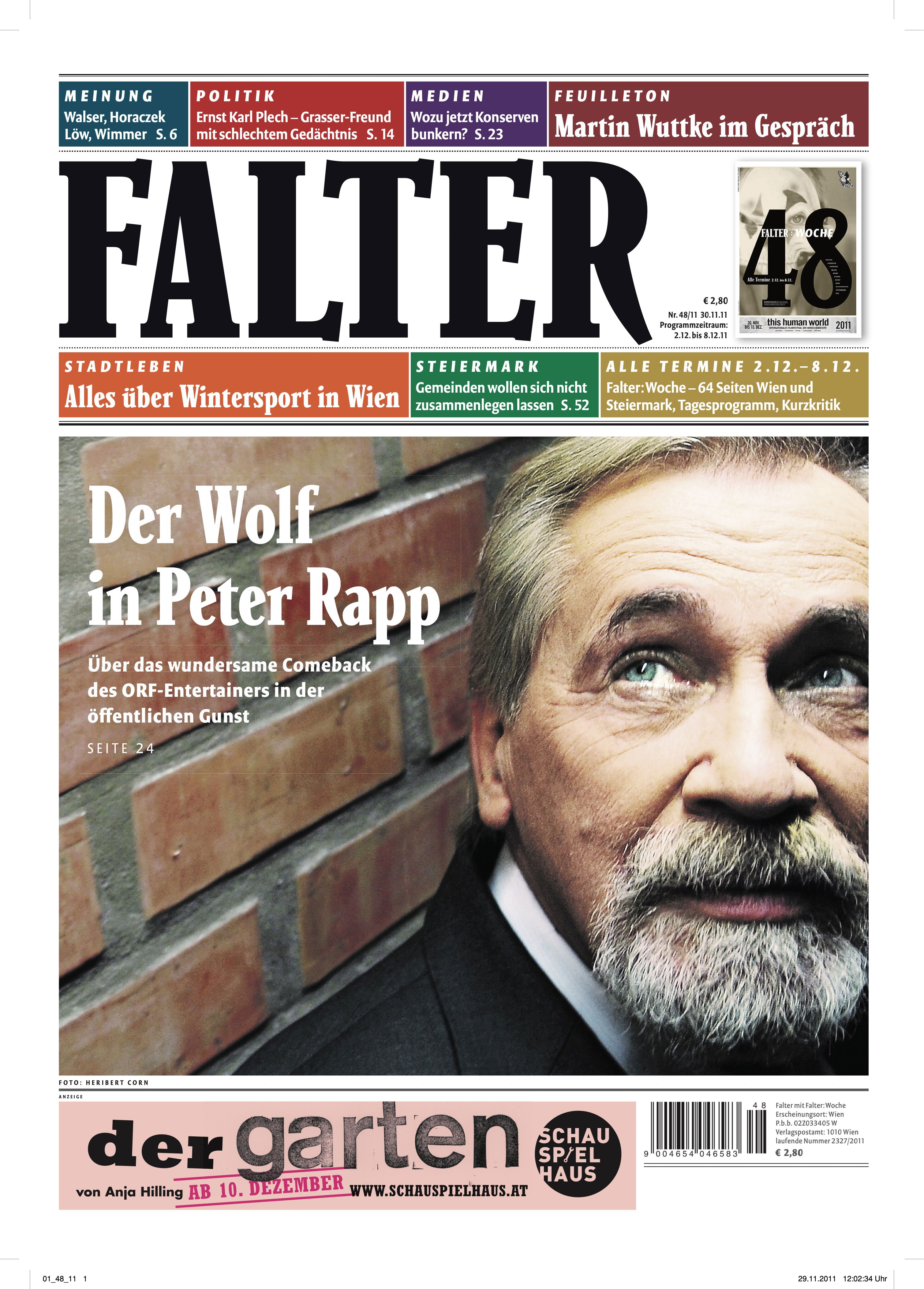

Robert Misik in FALTER 48/2011 vom 30.11.2011 (S. 15)

Warum ist er nicht mausetot, der Neoliberalismus?, fragt der Politikwissenschaftler Colin Crouch in seinem neuen Buch

Colin Crouch, 67, hat mit dem schmalen Bändchen "Postdemokratie" vor zwei Jahren das wohl meistrezipierte politikwissenschaftliche Buch der vergangenen Jahre geschrieben. Jetzt legte der britische Wissenschaftler ein

neues Buch vor: "Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus". Kommenden Mittwoch stellt Crouch es im Bruno-Kreisky-Forum vor.

Falter: Wo erreiche ich Sie gerade?

Colin Crouch: In Italien.

Da gibt es ja eine neue Regierung unter Mario Monti, einem Technokraten. In Griechenland gibt es jetzt auch einen Technokraten an der Regierungsspitze. Ist das der neue Trend? Berlusconi war ja eines der Rolemodels für Ihre Analyse von "Postdemokratie". Ist der unpolitische Technokrat jetzt das neue Modell?

Crouch: Es ist vielleicht eine Reaktion darauf. Berlusconi stieg in dem zerfallenden traditionellen Parteiensystem auf, dank seiner wirtschaftlichen Macht, dank seiner Medienmacht. Er hat das System nur für seine eigenen Machenschaften ausgenützt. Das, was wir gerade erleben, ist der Versuch, die italienische Demokratie zu retten.

Aber ist es nicht auch einfach so: Die normalen Bürger haben die traditionellen Parteien satt. Davon profitieren Leute wie Berlusconi und nun ebenfalls ostentativ unpolitische Technokraten, die sagen: "Ich bin vertrauenswürdig, weil ich kein Politiker bin."

Crouch: Ja, ganz sicherlich. Gerade in Italien war das traditionelle Parteiensystem total diskreditiert, und hier ist Berlusconi aufgestiegen, weil er gesagt hat: "Hey, ich bin kein Politiker, ich bin einfach ein Businessman!" Aber es gab noch etwas, was interessant war: Dass Italien den Euro übernommen hat, das war auch ein Symbol, dass man die alte Zeit zurücklassen wollte, man wollte vor sich selbst flüchten. Ich kenne den griechischen Fall nicht so genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in Griechenland eine ähnliche Psychodynamik herrschte.

In Ihrem neuen Buch analysieren Sie "das befremdliche Überleben des Neoliberalismus". In diesem Titel schwingt ja ein Erstaunen mit: Wie konnte eine Ideologie überleben, die die Welt in ein Desaster geführt hat?

Crouch: Weil die Kräfte, die hinter ihr standen, immer noch zu mächtig sind. Und teilweise gerade aufgrund der Art und Weise, wie auf die Krise reagiert wurde. Die Regierungen haben entschieden, dass die Banken und Finanzinstitutionen too big to fail sind. Indem man sie vor den Risiken beschützte, die sie selbst eingegangen sind, haben die Regierungen auch zum Ausdruck gebracht, dass sie völlig abhängig von diesen Firmen und Institutionen sind. Man ist viel mehr damit beschäftigt, diesen Sektor zu retten, als ihn zu reformieren. Natürlich gibt es Anstrengungen, ihn zu reformieren. Aber wenn wir uns die USA oder Großbritannien ansehen, dann ist doch die primäre Motivation, dafür zu sorgen, dass der Sektor wieder profitabel funktioniert. Daran sieht man aber, wie mächtig diese Branchen geworden sind.

Nun benützen Sie den Begriff "Neoliberalismus" in Ihrem Buch auf zwei verschiedene Weisen: einerseits, wie ihn viele Leute benützen würden, als Ideologie, "mehr privat, weniger Staat". Andererseits als institutionelle Ordnung, in der Big Player das Gemeinwesen, Staat und Volkswirtschaft ausplündern können.

Crouch: Nun, das ist so ähnlich wie beim Staatssozialismus: Da gab es die sozialistische Theorie und den "real existierenden Sozialismus". In diesem Sinn können wir auch vom "real existierenden Neoliberalismus" sprechen. Und der "real existierende Neoliberalismus" ist anders als die Theorie. Die Theorie handelt von der Freiheit der Märkte. In der Realität werden die Märkte von kleinen Gruppen gigantischer Firmen dominiert. Wir sind in der Realität weit von den perfekten Märkten der Theorie entfernt. Nicht nur der Staat, auch die Märkte sind Opfer dieses Systems.

Jetzt wollen alle Regierungen in Europa sparen, sparen, sparen. Austerity allüberall. Ist das auch Teil dieses "befremdlichen Überlebens des Neoliberalismus"? Oder haben sie einfach keine andere Wahl, als panisch zu sparen?

Crouch: Wir haben nicht nur die Verschuldung privater Haushalte, sondern auch den Aufbau enormer Staatsschulden hingenommen, um das System am Laufen zu halten, und das kann natürlich nicht für immer gut gehen. Also, hier Defizite abzubauen, ist unumgänglich, aber so wie es jetzt gemacht wird, zerstört die Austerity die Zukunft.

Ihr Buch endet nun damit, dass Sie weder von den Märkten noch vom Staat und den Parteien eine Lösung erhoffen – sondern von der Zivilgesellschaft. Ist das nicht ein bisschen blauäugig?

Crouch: Die großen Unternehmen haben sich so in den Staat hineingefressen, dass dieser zuerst einmal für sie arbeitet, bevor er für irgendjemand anderen arbeitet. Der Staat ist heute immer weniger Gegenüber von Unternehmermacht, er ist Teil davon. Und die politischen Parteien repräsentieren immer weniger starke Identitäten, die dagegenstehen. Also dürfen wir nicht erwarten, dass Parteien eine sehr mutige Haltung einnehmen. Es braucht die Zivilgesellschaft, um den Boden zu bereiten, sodass möglicherweise einmal wieder politische Parteien diesen Aufgaben gerecht werden. Die Staatsfixiertheit der traditionellen Linken kann hier selbst zum Problem werden.

Somit sagen Sie aber nicht, die Zivilgesellschaft soll Parteien und staatliche Institutionen einfach links liegen lassen?

Crouch: Selbstverständlich nicht. Eine Finanzmarktreform, beispielsweise, wird man nicht durchsetzen, wenn man staatliche Institutionen einfach ignoriert.