Der düstere Rhapsode der Ostukraine

Erich Klein in FALTER 41/2015 vom 07.10.2015 (S. 17)

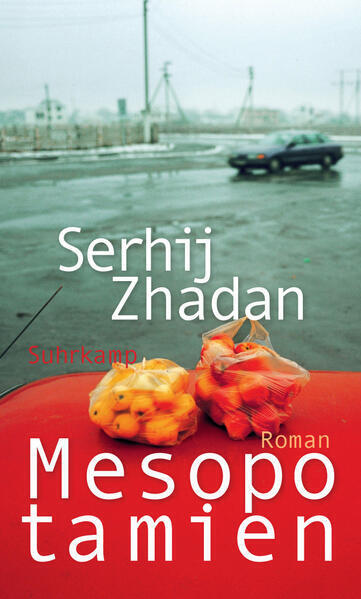

Das jüngste Buch von Serhij Zhadan kommt als Mogelpackung daher, hätte das aber gar nicht nötig

Schriftsteller als Kriegsgewinnler, das ist ein unappetitliches Thema. Dabei sind die Autorinnen und Autoren selbst gar nicht schuld daran, dass ihnen das Kampfgeschehen eine Aufmerksamkeit beschert, die sie davor nicht hatten: Man erinnere sich nur an die ex-jugoslawischen Literaturen.

Im Fall des ukrainischen Autors Serhij Zhadan wäre die an Etikettenschwindel grenzende Propaganda des Suhrkamp-Verlags eigentlich nicht notwendig gewesen. Der 1974 in der Ostukraine geborene Zhadan ist seit Ende der 1990er-Jahre ein Shooting-Star der ukrainische Literaturbetriebes und seit Mitte der 2000er-Jahre auch im deutschsprachigen Raum kein Unbekannter. Allein bei Suhrkamp sind in den letzten neun Jahren sieben Prosabücher und ein Lyrikband des „Rimbaud aus Charkiw“ erschienen.

Mit dem derzeitigen schon eineinhalb Jahre schwelenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in deren Osten Zhadans neues Buch „Mesopotamien“ spielt, hat dieses trotz einschlägiger Klappentextzitate – „der Krieg gehe weiter, und niemand habe die Absicht, sich zu ergeben“ – nichts zu tun, denn der Roman wurde schon vor dem Krieg geschrieben.

Zhadans Helden ergeben sich tatsächlich nie. Es sind allesamt Raufbolde und Rabauken, hoffnungsvoll Verzweifelte, die in den neun Erzählungen von gut zwei Dutzend Nebenfiguren umgeben sind. Schauplatz ist Charkiw, in den 1920er-Jahren modernistische Hauptstadt der Sowjetukraine, mittlerweile postsowjetisch heruntergekommen, ein Zwischenstromland an der Grenze von West und Ost.

Marat, Protagonist der ersten Erzählung, hat nicht aufgegeben: Der tschetschenische Boxer, die „einstige sportliche Hoffnung des Gebiets“, wird gerade zu Grabe getragen. Sogleich setzt der typische Zhadan-Sound ein, weit ausholend in atemlos retardierenden Phrasen, unter denen die Erzählung bisweilen erst einige Seiten später den nächsten Schritt macht. Marat hatte eine leidenschaftliche Affäre mit einer Friseurin und unvermittelt stoppt die Erzählung.

Bei aller Unbändigkeit war Marat ein etwas eigentümlicher Moralist: „Weil es eine Sache ist, in einem fremden Haus mit einer fremden Frau zu schlafen und etwas ganz anderes, jemandem sitzen zu lassen, den man nicht sitzen lassen darf. Niemals. Unter keinen Umständen.“ Dieser Ehrbegriff hat ihn das Leben gekostet. Wie, ist schon nicht mehr so wichtig. Mehr ist darüber nicht zu sagen.

Oder zum Beispiel Romeo, der gerade erstmals nach Charkiw kommt – offenbar um dort zu studieren. „Mit meiner Frisur erinnerte ich an den Sänger von Boney M. Ich war ein Star, unmöglich, mir keine Aufmerksamkeit zu schenken.“ Bei irgendeinem Besäufnis hat seine Mutter eine junge Frau kennengelernt, vor deren Tür Romeo jetzt steht: „Ich soll hier wohnen.“

Dascha gibt dem Ansinnen nach, lehnt aber die Avancen ihres unverhofften Untermieters ab, der bald in monumentalen Fantasien schwelgt. „Darf ich dich küssen?“ Es folgt resolut Zurückweisung: „So weit kommt’s noch! Such dir Freunde – dann kannst du küssen.“ Ein weiterer Versuch geht im Schwall Sekt und Coca-Cola unter, den Romeo auf Dascha kotzt. Bei einem absurden Hochzeitsgelage beschützt Romeo Daschas kleinen Sohn Amin heldenhaft, der ihn viele Seiten lang mit Eifersucht quälte. Am Ende heißt es lakonisch: „All das wird weitergehen, solange wir lieben, erläuterte sie wie auf etwas anspielend. Die Liebe wird für alle reichen, fügte sie hinzu. Diese letzte Wendung verstand ich nicht.“

Zhadan beherrscht laute und leise Töne, manchmal gelingt ihm mit einem knappen Satz der Anfang eines ganzen großen Romans. Seine Protagonistin erwacht an ihrem Hochzeitstag: „Ich will Zärtlichkeit, dachte Sonja, ich will Sex, ich will einen Milchkaffee.“ Am Ende des Tages verwandelt sich die Vögelei im Badezimmer in eine wilde Schlägerei, die Erzählung bricht ab und der Autor ergeht sich in einer nicht enden wollenden düsteren Hymne auf Charkiw: „Die alten Viertel grenzten direkt an den Fluss mit seinem flachen, schilfbewachsenen Ufer, dort versteckten sich die Fischer, die kostbare Fische fingen. (…) Vom Ufer blickten morgens sieche und kinderlose Frauen, Männer ohne festen Wohnsitz und arbeitslose Teenager auf die Stadt. Die Kinder warfen die auf der Straße gefunden toten Vögel ins Wasser, diese schwammen mit dem Strom und erschreckten die Bewohner der Datschen, die sich das linke Ufer entlangzogen, gleich hinter der Industriezone und den Friedhöfen.“ Mit der „Iwan“ überschrieben Erzählung selbst hat diese Rhapsodie eigentlich nichts zu tun.

Eine surreale Kreuzung ist auch die Restaurierwerkstatt, wo sich die Wege von Mario, dessen Kumpel Jascha und dem befreundeten Gemüsehändler Kolja sowie der der jungen Nastja aufeinander zu und wieder auseinander führen. Es ist eine zärtlich-rabiate Story, inklusive Androhung von Kastration und dem ernsthaften Vorschlag, ein gemeinsames Leben zu beginnen. Am Ende ist die Möglichkeit der Liebe ein für alle Mal verspielt.

Nicht anders verhält es sich mit all den Krankenschwester, verhinderten Malern, kleine Geschäftsleuten und anderen Gaunern, mit Jura, Foma oder Luka. Das ganze ostukrainische Pandämonium wäre allerdings nur halb so interessant, würde es Zhadan nicht mit geradezu grenzenloser Emphase beschreiben: „Er hatte eine Vorahnung, als hätten sich drei Planeten über ihm aufgereiht und wiesen auf etwas sehr Wichtiges in seinem Leben hin, auf etwas, das gerade in diesen wundersamen Tagen Ende Juni beginne würde, wenn sich die Sonne und die Monde vervielfachen und sich in der Luft verbergen wie Füchsinnen im warmen Gras.“