Unter Stalin schwitzen auch die Schwalben

Klaus Nüchtern in FALTER 13/2017 vom 29.03.2017 (S. 35)

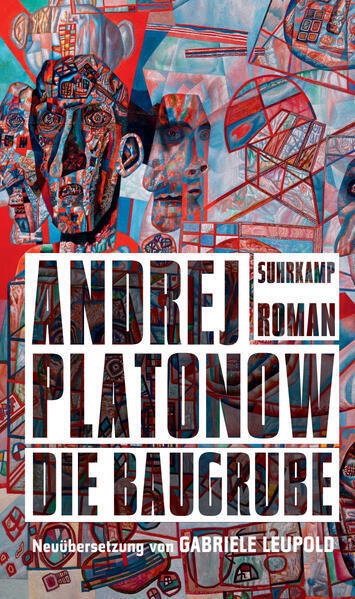

Andrej Platonows neu übersetzter Roman „Die Baugrube“ schleudert dem Stalinismus dessen eigenen Müll entgegen

Es gibt in diesem Bücherfrühling wohl kein Buch eines lebenden oder toten Autors, das dermaßen einhellig abgefeiert worden ist wie die Neuübersetzung von Andrej Platonows „Die Baugrube“. Das deutsche Feuilleton überschlug sich geradezu vor Begeisterung, aber auch die Kollegenschaft unterschiedlicher Herkunft und Generationen teilt diese Bewunderung.

Nobelpreisträger Joseph Brodsky hielt Platonow schlechterdings für den besten sowjetischen Schriftsteller und stellte ihn noch über Pasternak und Bulgakow, und für Andrzej Stasiuk gibt es „kein schöneres, furchtbareres und klügeres Buch über den Totalitarismus“ als eben die „Baugrube“.

Bereits dreimal ist der in der ehemaligen Sowjetunion unterdrückte Roman ins Deutsche übertragen worden, nun hat Gabriele Leupold sich in die Stollen dieses Prosabergwerks begeben und laut dem Urteil von des Russischen mächtigen Rezensenten nicht nur Schutt, Lehm und Gestein zutage gefördert (womit die Protagonisten der „Baugrube“ befasst sind), sondern eine glänzende, dem Original erstaunlich nahe kommende Übersetzung, die auch für den Leipziger Buchpreis nominiert war.

Eine Herausforderung stellt „Kotlovan“, so der russische Originaltitel, allerdings nicht nur für die Übersetzerin, sondern – wie eben diese in ihrem Nachwort anmerkt – auch für die Leser dar. Der Roman ist in den Jahren 1929/30 entstanden, also zur Zeit der Umsetzung des ersten Fünfjahresplans, in der Stalins Kollektivierungsmaßnahmen einerseits zur Denunziation, Deportation, Enteignung und Exekution der Kulaken (einem vergleichsweise wohlhabenden Teil der Bauernschaft), andererseits zu einer „Hungersnot alttestamentarischen Ausmaßes“ (Leupold) führte.

Es ist freilich nicht die schiere Hoffnungs- und Erlösungslosigkeit, mit der diese Vorgänge dargestellt werden, als vielmehr die Sprache des Romans, die den Leser immer wieder auf Granit beißen lässt. „Das ist kein Russisch, sondern Kauderwelsch“ soll Stalin 1931 zu einer Erzählung Platonows angemerkt haben, und man könnte es als eine Art höherer Ironie betrachten, dass er damit nicht einmal ganz falsch lag.

Kauderwelsch und Kalauer gehören tatsächlich zum literarischen Basismaterial der „Baugrube“, bloß dass es just der Phrasenmüll des stalinistischen Neusprechs ist, den der Autor hier in seine Mischmaschine wirft, um einen ausgesprochen widerstandsfähigen und schnellbindenden Sprachzement anzurühren, in den auch noch allerlei sonstige Referenzen und Zitate eingebunden werden, allen voran solche aus der Bibel.

Keine Quelle indes wird so häufig angezapft wie die Reden, Artikel und Verordnungen des großen, sowjetischen Schlächters selbst, dessen Direktiven – wie etwa jene von der „Liquidierung der Kulaken als Klasse“ – offenkundig hirnlos nachgeplappert, naiv übernommen und auf diese Weise satirisch genutzt werden, gleichsam: Entlarvung durch Überaffirmation. „Olguschka, mein Goldfisch“, wendet sich der Funktionär Paschkin an seine Frau, „du spürst ja gigantisch die Massen! Dafür lass mich dir mich anorganisieren!“

Neben Wenedikt Jerofejews „Reise nach Petuschki“ (1969) gibt es wohl kaum ein Dokument sowjetischer Literatur, in dem sich groteske Komik, surreale Visionen und eine nachgerade metaphysische Schwermut auf dermaßen niederschmetternde Weise verbinden wie in der „Baugrube“. Wobei die Elendsszenarien, die der Autor in dieses Prä-Beckett’sche Endspiel einbaut, mitunter hart an der Grenze zum sauren Kitsch angesiedelt sind.

Das bisschen Licht, das eine Lampe in einem verfallenden Fabriksgebäude spendet, in dem eine Mutter im Beisein ihrer jungen Tochter, die ihr den Kiefer mit einem Stück Schnur hochbindet, die letzten Atemzüge tut, wird auch noch ausgeblasen: „Lösch das Licht (…), sonst sehe ich dich immerzu und lebe.“

Verausgabung und Erschöpfung sind die einzigen Existenzformen, die dem allegorisch überhöhten Typenarsenal des Romans vergönnt sind. Keine einzige Figur ist, wie Sibylle Lewitscharoff in ihrem Essay schreibt, „am rechten Platz (…), auch wenn sie in noch so enthusiastischer oder verbohrter Weise von sich glaubt, sie sei’s“. Keine einzige, so könnte man ergänzen, findet den richtigen Rhythmus, ein Tempo, das der „wirklichen Aneignung des menschlichen Wesens“ (Marx) adäquat wäre.

Alle sind hier aufgedreht oder abgespannt oder beides, und selbst die Schwalben geraten unter Stalin ins Schwitzen: „Hoch stand noch die Sonne, und kläglich sangen die Vögel in der erleuchteten Luft, nicht triumphierend, sondern Nahrung suchend im Raum; die Schwalben sausten flach über die gebeugten, grabenden Menschen hin, sie verstummten mit den Flügeln vor Müdigkeit, und unter Flaum und Federn war der Schweiß der Not (…).“

Nastja, das bereits erwähnte Mädchen, das in argloser Naivität die grausamsten Parolen reproduziert und von den Bauarbeitern als eine Art kommunistisches Christkindl verehrt wird, hat sich zunächst geweigert, überhaupt geboren zu werden – aus Angst, als Tochter einer burshujka, also einer Bourgeoise, auf die Welt zu kommen.

Sie geht aus dieser wie ihre Mutter: Sie legt sich nieder und stirbt. Nun hat auch der Kriegskrüppel Shatschew seinen Glauben verloren: „Du siehst doch, ich bin eine Missgeburt des Imperialismus und der Kommunismus, der ist Kindersache, dafür habe ich auch Nastja geliebt … Jetzt gehe ich und bringe zum Abschied den Genossen Paschkin um.“