Tausend Seiten und kein bisschen leise

Florian Baranyi in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 22)

Größenwahn auf höchstem Niveau: Philip Weiss’ Roman „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“

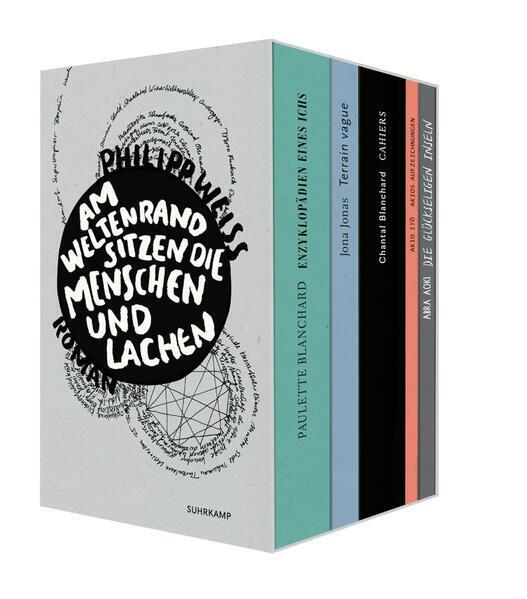

Über sechs Jahre lang hat der junge Autor Phillip Weiss an dem geschrieben, was man als dessen Debütroman bezeichnen könnte. Man kann die fünf Bände, die zusammen „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“ bilden, aber auch als Romanzyklus begreifen.

Alle fünf Teile sind jedenfalls als Werke fiktiver Autoren deklariert: die aus Tagebucheinträgen redigierte „Enzyklopädien eines Ichs“ der Pariser Industriellentochter Paulette Blanchard; der Reiseroman „Terrain vague“ des androgynen Fotokünstlers Jona Jonas; die „Cahiers“ der Klimaforscherin und Misanthropin Chantal Blanchard; die transkribierten Diktierprotokolle „Akios Aufzeichnungen“ des neunjährigen Japaners Akio Itō und der Manga „Die glückseligen Inseln“ der Showtänzerin Abra Aoki. Sie alle bilden einen gemeinsamen Erzählkosmos, zu dem jeder Band einen eigenständigen Ausschnitt liefert, und finden sich als schön gestaltete Bände in einem Kartonschuber.

Bei aller Unterschiedlichkeit weisen die einzelnen Werke technische und thematische Ähnlichkeiten auf. Stets hat man es mit Ich-Erzählern zu tun, die den Leser tief in die eigenen Gedanken, Wünsche und Gefühle blicken lassen, und alle von ihnen haben einen Japanbezug, der das Gravitationszentrum der unterschiedlichen Weltentwürfe bildet.

Eine weitere Konstante ist die technische Entwicklung, die schon auf den ersten Seiten von Paulette Blanchards Selbsterkundungen thematisiert wird. Dort lesen wir einen Brief der Autorin an ihren unbekannten Verleger, in dem sie erklärt, wie sie ihre von 1870 bis 1874 reichenden Tagebücher mit einer Malling-Hansen-Schreibkugel, der Vorläuferin der modernen Schreibmaschine, zu einer chronologischen Erzählung in Form von zwölf Alphabeten verdichtet.

Von Anfang an also wird der Leser dazu eingeladen, Fährten zu verfolgen und Bezüge herzustellen. Nietzsche, dessen „letzter Mensch“ aus „Also sprach Zarathustra“ in Weiss’ Romantitel anklingt und als eine von hunderten geistesgeschichtlichen Referenzen durch die Erzählungen geistert, war glücklicher Besitzer einer Malling-Hansen-Schreibkugel. In Paulettes Erzählung findet sich auf dichtem Raum die Faszination für das Maschinenzeitalter, die Grausamkeit der technisierten Kriegsführung und das emanzipatorische Potenzial der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Zwischen der erzwungenen Häuslichkeit einer jungen Frau aus gutem Haus, den Wirren des Französisch-Preußischen Krieges von 1870, Glanz und Elend der Pariser Kommune von 1871, der Wiener Weltausstellung von 1873 und Paulettes Heirat nach Japan liegen rund 300 Seiten. Zugleich stellt Weiss hier das Zerbrechen alter Ordnungen in einer Sprache dar, die der gefühlsgetränkten Innerlichkeit des 19. Jahrhunderts perfekt angeglichen ist. Dabei bilden die „Enzyklopädien eines Ichs“ erst die Grundierung für die folgenden Erzählungen.

Besonders gelungen sind die beiden Bände „Terrain vague“ und „Cahiers. Siebentes Heft“, welche die sonderbare Liebe zwischen dem 30-jährigen Fotokünstler Jona Jonas und der deutlich älteren Klimaforscherin Chantal Blanchard erzählen. Jona begibt sich im Frühjahr 2011 auf die Suche nach seiner irgendwo in Japan verschwundenen Geliebten. In Rückblenden erzählt er von ihrer seltsamen Verbindung, von der Lust, die den jungen Tatmenschen und die spöttische Geistesarbeiterin sowohl zusammenspannt als auch auseinandertreibt.

Jona, der sich als Fotograf von zerstörten Orten inspirieren lässt, reist nach der Nuklearkatastrophe vom 11. März 2011 nach Fukushima. Von seiner Chantal fehlt jede Spur. Der Erzählton erinnert an Paul Austers „Stadt aus Glas“. In deren monströsen Notizheft erfahren wir den Grund für Chantals Verschwinden. Sie reist nach Japan, um der Spur eines hominiden Schädels zu folgen, den ihre Verwandte Paulette Blanchard seinerzeit womöglich gefunden hat.

Den Schädel selbst, imaginärer Adressat ihrer Aufzeichnungen, kennt Chantal nur von einer vergilbten Skizze. Auf ihrer Recherchereise durch europäische und japanische Archive verstrickt sie sich in gelehrte Abhandlungen zur Evolution und Erdgeschichte, die von einem beißenden Antihumanismus à la Michel Houellebecq getragen sind. Chantal ist gewissermaßen die weibliche Entsprechung zu den an Weltschmerz leidenden Misanthropen des großen französischen Autors. Lakonische Einzeiler, Exkurse zur Geschichte der Naturwissenschaften, wirre Zeichnungen wechseln einander ab.

Das alles ist nicht nur stilistisch, sondern auch typografisch und grafisch großartig gelöst. Chantals Annahme, dass der Mensch nur ein hoffnungsloser Unfall der Evolution sei, und ihre obsessive Liebe zu Jona lassen sich nicht zusammenfügen. Zwischen Passagen wie „Woraus besteht der menschliche Körper? Zu 99 Prozent aus Luft und Wasser, Kohle und Kreide. Ein paar Tröpfchen Chlor, Phosphor, Schwefel. Gesamtkosten: 3 Euro“ und „Ich wollte verstehen, warum dieses System, das ich bin, mit Schock und Auflösung reagierte auf dieses Ereignis der Liebe“ entsteht das Psychogramm einer Figur, die in Hinblick auf Tiefgang und Schrägheit ihresgleichen sucht.

Auch die letzten beiden Bände fügen sich in den Erzählkosmos. „Akios Aufzeichnungen“ ist das Tontranskript eines verängstigten, aber mutigen Neunjährigen, der bei dem Fallout in Fukushima von seinen Eltern getrennt wird. Akio bringt sich, seine stumme kleine Schwester Keiko und sein Haustier mit Bestimmtheit in Sicherheit. Während seiner einsamen Stunden im Evakuierungscamp spricht er in ein Diktiergerät, um die eigene Angst zu bewältigen. Auch dieses kindliche Erzählen ist, wie so vieles in Philipp Weiss’ „Die Menschen sitzen am Weltenrand und lachen“, ein Modell für das literarische Schreiben.

Wie Akio steht auch die Showtänzerin Abra Aoki mit Jona Jonas’ Japanreise in Verbindung. Neben ihrem Beruf verfasst und zeichnet die versehrte junge Frau, die als Folge eines Verkehrsunfalls eine Arm- und Beinprothese trägt, Mangas. „Die glückseligen Inseln“, die man genau wie einen japanischen Comic von rechts nach links lesen und umblättern muss, bilden den Abschluss von Weiss’ gigantischem Projekt. Darin erzählt Abra in surrealen Bildern von transhumanistischen Fantasien und dem Schmerz in einer übertechnisierten Gegenwart.

Ein geläufiges Verdikt der Literaturkritik gegenüber dermaßen ambitionierten Erstlingsromanen ist, dass der Autor im krampfhaften Versuch, sein gesamtes Wissen unterzubringen, den Roman überfrachte. Bei Philipp Weiss läuft diese Kritik ins Leere, denn der 36-jährige Autor hat eine Form gefunden, um alles, was er weiß, und alles, was er für diesen komplexen Romanzyklus recherchieren musste, als notwendig, als zwingend erscheinen zu lassen.

Sein Unterfangen korrespondiert mit einigen der größten Romanexperimente der vergangenen 60 Jahre. Er bricht das serielle Erzählen auf, wie Julio Cortázar in „Rayuela. Himmel und Hölle“, lotetet die formalen Möglichkeiten der Erzählung aus wie Andreas Okopenko in seinem „Lexikon Roman“, erschafft zusammenhängende, aber stilistisch höchst eigenständige Weltperspektiven wie David Mitchell in seinem „Wolkenatlas“ und legt mit Japan seinen fünf Erzählungen ein Gravitationszentrum zugrunde, wie es Roberto Bolaño in seinem Opus Magnum „2666“ mit Santa Teresa getan hat. Und das Spiel mit fiktiven, apokryphen und realen Bezügen ist deutlich an Jorge Luis Borges geschult.

Aber Philipp Weiss ist mitnichten ein Epigone. Er ist ein Autor, der einen komplett ausgereiften Debütroman vorlegt, der eine eigene künstlerische Vision hat und dem es gleichzeitig gelingt, die Möglichkeiten des Romans zu erweitern.