"Durchmischung ist immer gut"

Sebastian Fasthuber in FALTER 37/2022 vom 14.09.2022 (S. 35)

Die Autorin ist gut drauf. Kein Wunder: Anna Kims neuer Roman ist für den Deutschen wie auch für den Österreichischen Buchpreis nominiert. Fast noch mehr scheint sie zu genießen, einmal eine Stunde von zuhause wegzukommen, wo ihr dreieinhalbjähriger Sohn sie rund um die Uhr auf Trab hält.

"Spät Mutter zu werden ist manchmal mühsam", sagt die 45-Jährige und bestellt einen dringend benötigten Kaffee. "Aber es hat den Vorteil, dass man kaum dazu kommt, an Literatur zu denken."

Kim kichert. Aus ihren eher leisen, tiefsinnigen Büchern würde man nicht darauf schließen, aber sie verfügt über einen schön trockenen, lakonischen Humor.

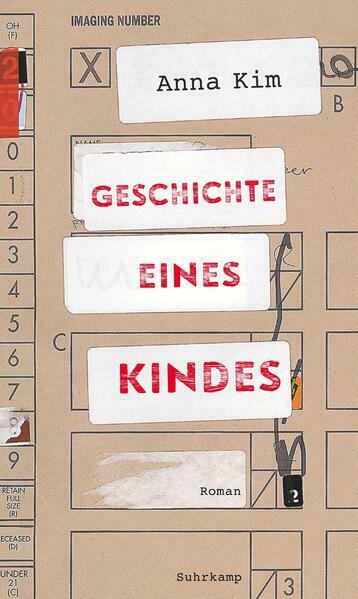

Wenig zu lachen gibt es in ihrem Roman "Geschichte eines Kindes". Er erzählt die Geschichte von Daniel, der in den frühen 1950ern in der US-Kleinstadt Greendale in Wisconsin geboren wird. Die Mutter ist sehr jung und möchte das Kind zur Adoption freigeben.

Aber bei der Sozialbehörde findet man, dass das Baby eine verdächtig dunkle Hautfarbe hat, und möchte zuerst abklären, wer der Vater ist, bevor eine geeignete Familie für Daniel gesucht wird.

Anna Kim konnte für das Buch Originalberichte verwenden, auf die sie durch ihren Mann stieß, der aus Greendale stammt. Die Akten, die in einem scheinbar objektiv-neutralen Ton verfasst sind, in Wahrheit jedoch vor irrwitzigen Zuschreibungen und Rassismus nur so strotzen, erwiesen sich für die Autorin als Geschenk.

Und als Verpflichtung: "Ich wusste, ich musste diese Geschichte aufschreiben. Es gab auch Momente, wo ich aufhören wollte. Das Thema geht mir sehr nahe. Ich versuchte in meinen anderen Büchern immer, eine möglichst große Distanz zu mir zu haben. Diesmal war die Idee, die Distanz aufzugeben. Das fiel mir schwer."

Kim ist selbst daran gewöhnt, Fragen nach Herkunft und Hautfarbe gestellt zu bekommen, so wie sie von Kellnern selbstverständlich auf Englisch angesprochen wird. 1977 in Daejon, Südkorea, geboren, brachen ihre Eltern -die Mutter Germanistin, der Vater Künstler -1979 zunächst nach Deutschland auf und ließen sich 1984 in Wien nieder.

"Es gibt auch hier so etwas wie Racial Profiling, wenn auch nicht so stark ausgeprägt wie in den USA", sagt sie. Die Debatten um Cancel Culture verfolgt sie interessiert, auch wenn sie ihr bisweilen Bauchweh bereiten. Denn: "Einerseits sympathisiere ich mit vielem. Andererseits finde ich die Diskussion über kulturelle Aneignung hochproblematisch, weil Kulturen eben nicht rein sind. Durchmischung ist immer gut."

Eine Triggerwarnung aufgrund des heute problematisch erscheinenden, teils offen rassistischen Wortschatzes wollte die Autorin ihrem Roman ursprünglich nicht voranstellen. Es war die Idee des Suhrkamp Verlags. Kim hat wohltuend sachliche Formulierungen fernab jeder Hysterie gefunden: "Obwohl wir gewisse Wörter, Begriffe abgeschafft haben, haben wir es doch nicht geschafft, uns von den Ideen zu trennen, die ihr Innerstes, ihren Kern bilden."

Ihr Roman ist aber nicht nur Sittenbild einer vergangenen Ära. Es gibt auch einen Gegenwartsplot. Eine österreichische Autorin südkoreanischer Herkunft reist darin nach Greendale und stößt auf Daniels Akten.

Kim treibt hier ein lustvolles Spiel mit Nähe und Distanz und dem Trend zu autofiktionalem Schreiben. Man sollte bei der Lektüre jedoch auf der Hut sein. Die Figur im Buch ist keineswegs Kim, auch wenn sie zum Teil ähnliche Erfahrungen gemacht hat.

Die große Leerstelle im Roman bleibt Daniel. Er bekommt keine Stimme. Über ihn wird nur gesprochen und verfügt, er selbst bleibt sprachlos. "Das zieht sich bei Minderheiten durch", so Kim. "Sprachlosigkeit in Verbindung mit Rechtlosigkeit."

Eine deutsche Rezensentin fand diese Entscheidung sehr schade. Doch Anna Kim schreibt keine Zeitgeistbücher mit empowernder Botschaft, sondern Romane voller Ambivalenzen. Dass es ein ziemlich dünnes Buch geworden ist, war auch Absicht. Sie wollte gerade zu einem derart komplexen Thema etwas Kompaktes vorlegen und keinen dicken Wälzer.

Abgesehen von Nominierungen zu Buchpreisen kriegt Anna Kim nicht mit, wie ihre Werke aufgenommen werden. Rezensionen liest sie schon lange keine mehr. Nicht aus Selbstschutz ("Mit Leiden habe ich nichts am Hut"), sondern weil die Kritik für sie zu spät kommt.

"Sobald ich es veröffentlicht habe, ist es nicht mehr mein Buch", sagt sie. "Ich will die Diskussion auch nicht lenken, deshalb halte ich mich lieber raus."

Ob ihr das diesmal gelingen wird? Sie hat schon anonyme Nachrichten erhalten, sie würde mit ihrem Roman Extremisten helfen. Gelesen kann die Person das Buch nicht haben.