Bei der Schmutzhypothenuse wuselnde Lurchmäuse

Daniela Strigl in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 7)

Im Kaffeehaus schaue ich auf die Uhr und entnehm ihr, / Dass ich schon fast achzig Jahre sitze am Felsendom, / Wenn nicht dreitausend. Es ist Zeit, dass die Zeit vergeht. / Nun übernehmen die Haie.“ So desillusioniert findet sich das Ich in „Travestie“ nach einem verstörenden Tiefseeherrscher-Traum wieder in Menschengestalt am angestammten Platz.

„Es ist Zeit, daß es Zeit wird“, heißt es dagegen zukunftsgewiss bei Celan. Fast hätte man vergessen können, dass Robert Schindel, Autor der Romane „Gebürtig“ und „Der Kalte“, „innendrin im Wörtermaul“ ein Dichter ist: Acht Jahre sind seit dem Erscheinen seines letzten Lyrikbandes „Scharlachnatter“ vergangen, einer wortgewaltigen Antwort auf Oscar Wildes Drama „Salome“ und die Oper von Richard Strauß. Nun meldet Schindel sich mit einem düster funkelnden Meisterwerk zurück, in dem manche Aufhellung und mancher Farbtupfer nur umso nachdrücklicher auf die alles grundierende Schwärze verweisen.

Im Titelgedicht ist sie in nuce enthalten. „Flussgang“ meint den Gang zum Wasser und zum Fluss Styx der Unterwelt, suggeriert auch das Unaufhaltsame der Strömung, es geht flussabwärts: „Irgendwie rauscht mich das Sterben an / Jemand geht mit schräg aufgesetztem Hut / Durchs Kornfeld und macht sich / Ähren zu Schneeflocken welche einst / In den offenen Mund fielen denn Obdach / ist nicht da dieses Rauschen anhebt“.

Transzendentale Obdachlosigkeit hieß dieses Lebensgefühl der Gottverlassenheit einst, doch aus Schindels Gedichten springt uns die Angst bestürzend konkret und handgreiflich an. Krankheit und körperliche Unbill, Schmerz, Schlaflosigkeit und Schwäche prägen Wahrnehmung und Empfindung. „Die Mondnacht in der mir der Reis ging“ lautet der Titel eines Gedichts, zum Gegenzauber taugt allein der Eros, die Frau an der Seite des Alptraumgeplagten: „Die Nächte immer schwerer werdende / Stockdunkle Bettdecken / Doch die Spätliebe / Unter den Sternen“. Aber selbst die Schäferidylle, die da ausgemalt wird, bekommt einen dunklen Fleck: „die Grashalme / Aus unseren Mündern kreuzen einander / Als wir da knotzen an der Böschung / Mit nackten Zehen

/ Die ein schwarzblauer Hirschkäfer ankrabbelt“.

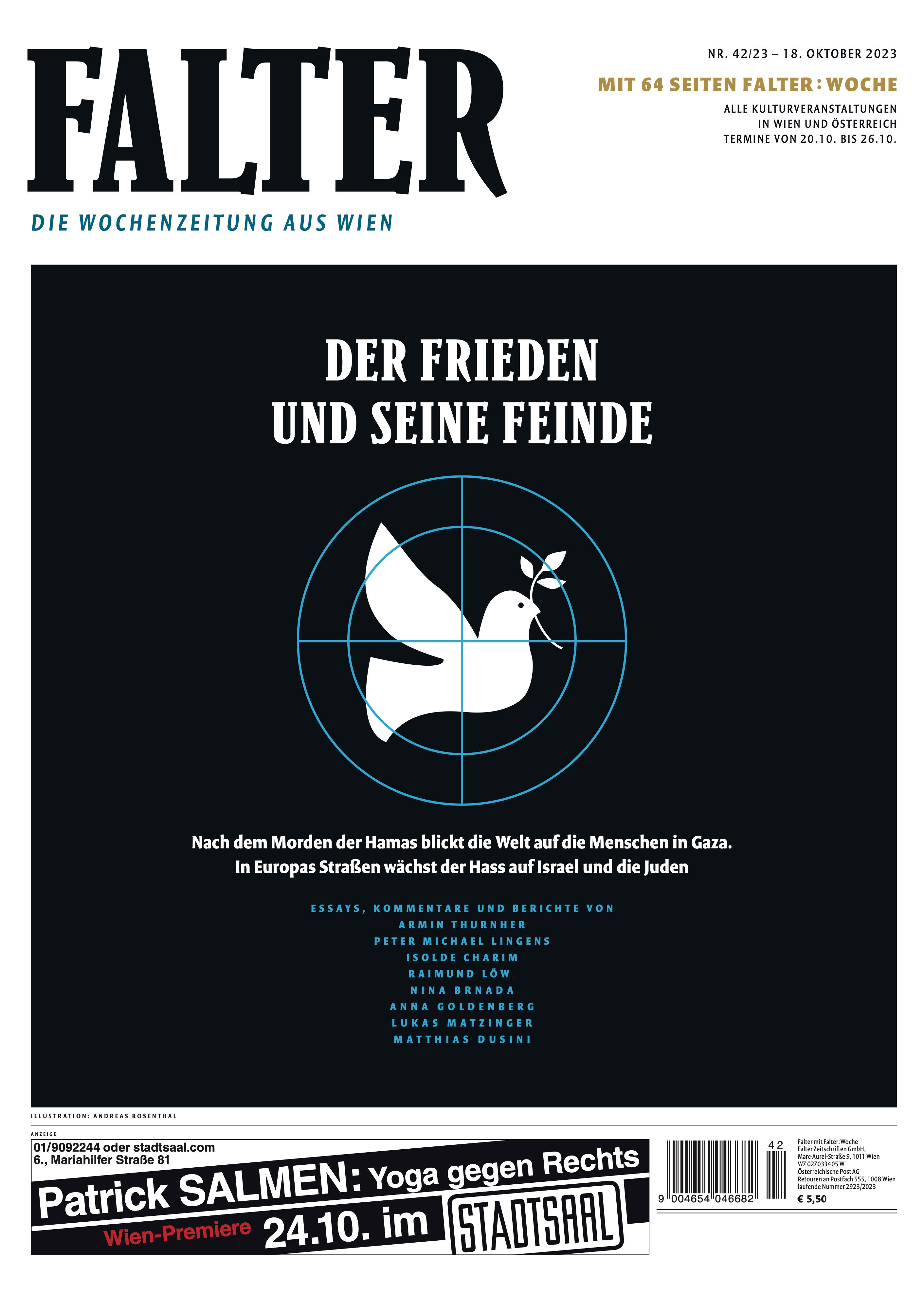

In diesen 55 Gedichten ist freilich ebenso Platz für Reminiszenzen an verflossene Lieben, auch an jene zu den „Genossen“, den „Hüttenzauberern“ und „Palästenkriegern“ im Geiste Georg Büchners. Die Bedrängnis der Gegenwart sickert metaphorisch verbrämt ins Versgefüge, hier ist auch ein Ich am Wort, das sich am „Informationsgulasch“ übersättigt hat. Dass Robert Schindel als Kind eines von der Gestapo als kommunistische Widerstandskämpfer verhafteten jüdischen Paares den Krieg in einem Wiener jüdischen Spital überlebte, dass sein Vater in Dachau wegen Hochverrats hingerichtet wurde, muss man nicht wissen, um die Dringlichkeit seiner Gedichte über den amerikanischen Soldatenfriedhof in der Normandie oder über die ins Londoner Exil „Verjagten“ zu spüren.

In einem Interview hat Schindel einmal gemeint, dass er an sein erstes Lebensjahr, zugleich das letzte Kriegsjahr, und die Rückkunft seiner Mutter aus dem Konzentrationslager Ravensbrück keine Erinnerung habe, allerdings hätten ihn Bilder von fallenden Ziegeln und kreiselnden Lichtern bis zur Pubertät in seine Alpträume verfolgt. In seinen jüngsten Gedichten will es scheinen, als wären diese Traumgespenster in neuem Gewand zurückgekehrt, als versuche er sie in opulenten Szenerien zu bannen.

Pathos ist dabei Schindels Sache nicht, eher die forcierte Farce. Auch das eigene Dichtertum betrachtet er mit Ironie – „Poetenzores“: „Es gibt Tage da wollen die Wörter nicht kommen / Es gibt Nächte da wollen die Wörter nicht gehen“. Überhaupt macht gerade der Zusammenprall von hohem und niedrigem Ton den charakteristischen Schindel-Sound aus. Mit lässiger Geste streut der Autor Wiener Dialektwörter und Umgangssprachliches ein, weshalb es ein Glossar gibt; aus Paris meldet er „Ausgedehnte Ruehatscher“, anderswo steht: „auf des Schlafes / Rumpelndem Trog geht es dahin“.

Schindel betreibt unverdrossen poetische Wertschöpfung als Wortschöpfung („Pflopf“, „pfefferglücklich“, „In alter haut fühl ich mich splitterneu“), er liebt wie eh und je aparte Assonanzen und anarchisch plazierte oder möglichst unabgenützte Reime, wenn er in der Nähe der „Schmutzhypotenusen“ die „Lurchmäuse wuseln“ lässt oder es in „Trübsal meiner Herbstzeitlosen“ heißt: „Aus Kübeln / Gießt es mir in Saint-Germain-des-Prés auf Kopf und Schulter / Als wollt Paris das Flanieren mir verübeln“.

Das Gedicht „Die Wegstrecke“, das am Ende des siebenten und letzten Kapitels steht, fasst zusammen, was der Band schreckhafter Konsequenz ausmisst und auslotet, „dummes Gebirg am Ende“, ein Sickern „von unten nach oben“, ein paradoxes Dokument der Zuversicht angesichts politischer Miseren und der eigenen Endlichkeit, schlicht und ergreifend: „Jede Dämmerung eine / Schubertsinfonie jede Nacht / Verhüllt Alberichverhältnisse aber / Jeder Morgen mit Rotkehlchen bevölkert. / In diesem Gezwitscher möchte ich einschlafen / Von oben von unten Gezwitscher“.

Natur offenbart sich zwiespältig in „Flussgang“, nur den Vögeln gelingt die Aufmunterung, ja Aufheiterung des Beklommenen. Ihr Gezwitscher durchtönt den Band, wirkt als Lebenselixier. Sogar den Krähen, die nach dem Kontrakt der lyrischen Konvention als Todesboten auftreten, fühlt das Ich sich verbunden wie den arglosen Martinigänsen, tröstlich aber sind ihm Fink und Star, Pirol und Albatros, „Der Kuckuck und die Eule der Eichelhäher und die Drossel / Ein Quartett des Naturschönen“, das nicht von ungefähr verstummt.