Eine lange Geschichte von allem

Maik Novotny in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 36)

Der Welt geht es nicht gut. Die Klimakatastrophe ist in vollem Gange, und das lässt uns gleichzeitig nach Lösungen und nach Schuldigen suchen. Christian Stöcker tat das zutreffend in seinem Bestseller „Männer, die die Welt verbrennen“, aber auch die Architektur gerät ins Blickfeld. Rund 40 Prozent der CO2-Emissionen sind schließlich auf die Bauwirtschaft zurückzuführen.

Nicht wenige Forscher haben festgestellt, dass dies auch zu einer Neubewertung der Architekturgeschichte führt. Etwa der Niederländer Hans Ibelings mit „Modern Architecture: A Planetary Warming History“ (2023) und der Brite Barnabas Calder, der in „Architecture: From Prehistory to Climate Emergency“ (2021) das Mantra der Moderne, „form follows function“, durch „form follows fuel“ ersetzte. Denn die Architektur des 20. Jahrhunderts ist ohne industrielle Revolution und fossile Ausbeutung nicht denkbar.

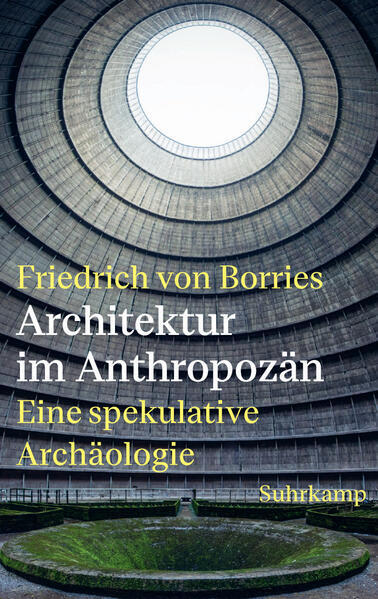

In diese Kerbe schlägt auch der deutsche Architekturpublizist Friedrich von Borries mit „Architektur im Anthropozän“. Darin fragt er, was die Spuren menschlicher Bauten künftigen Archäologen über unsere Zeit und die Gründe für das Ruinieren des planetaren Habitats erzählen. Als narrative Hilfeleistung dient ihm die fiktive Figur Aia, die als Besucherin aus der Zukunft auf Spurensuche geht.

Der Grundgedanke ist überzeugend, denn der Optimismus der Architekten, eine bessere Welt zu schaffen, hat heftigen Ego-Schaden erlitten: „Durch die Erkenntnis, dass Architektur Zerstörung mit sich bringt, wird sich ihr Verhältnis zur Zukunft grundlegend ändern. Statt utopisch-programmatische Wunschvorstellungen in ein fiktives Übermorgen zu projizieren, müssen sie sich mit Katastrophenszenarien auseinandersetzen.“

Und schon geht es dahin durch die Architekturgeschichte, von Le Corbusiers Liebe zum Beton bis zu den Glaskuppeln von Buckminster Fuller, vom japanischen Metabolismus bis zum rekonstruierten Berliner Stadtschloss. Weiters kommen vor: Verkehr und Handel, Landwirtschaft und Kolonialismus, Shoppingmalls und Serverfarmen, Nazis auf dem Mond und Elon auf dem Mars, der US-mexikanische Grenzzaun und die immer gerne genommenen „seelenlosen Großwohnsiedlungen“.

Daran ist nichts grundlegend falsch oder uninteressant. Leider aber liest sich das weniger wie die große Erzählung einer Epoche der Menschheitsgeschichte, sondern mehr wie eine Erstsemester-Vorlesungsreihe zur Geschichte der modernen Architektur, in der alles abgehakt wird – mit dem Begriff des Anthropozäns, der derzeit en vogue ist, als Rahmen.

Die im Untertitel angekündigte „spekulative Archäologie“ fehlt dabei weitgehend, auch weil die Figur der Aia, der der Blick aus der Zukunft übertragen wird, eher nebenbei und lustlos durchgeschleppt und nur ab und zu in einem Nebensatz erwähnt wird. Wenn von Borries gegen Ende die Architekten auf die fiktive Anklagebank der Klimasünder setzt, fällt geflissentlich unter den Tisch, dass nur ein winziger Prozentsatz der globalen Baumasse von Architekten geplant wird und das meiste ein Produkt wirtschaftlicher und politischer Interessen ist. So bleibt fraglich, ob künftige Generationen von den Highlights der Architekturgeschichte wirklich so viel über die Zerstörung lernen können.