Im Eis schwimmen, auf Tigern reiten

Kirstin Breitenfellner in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 16)

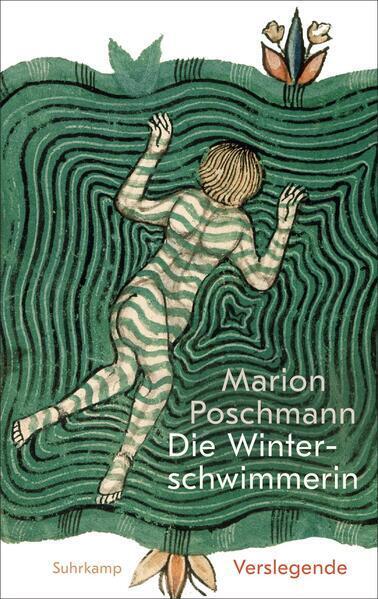

Die deutsche Schriftstellerin Marion Poschmann pflegt ein affirmatives Verhältnis zur Hochkultur. Ihren neuen, bereits fünften Gedichtband „Die Winterschwimmerin“ weist sie im Untertitel als „Verslegende“ aus. Und der Klappentext informiert darüber, dass es sich dabei auch um eine moderne Adaption des Leichs handle, „des mittelalterlichen, virtuos gereimten Meistergedichts“.

Von derart viel zur Schau gestellter Bildung braucht man sich allerdings nicht abschrecken lassen; auch nicht, wenn man schon das erste Wort im Wörterbuch nachschlagen muss: Lanzettblätter. Diese sind länger als breit und stammen hier von den Uferweiden eines Berliner Sees, in den die Protagonistin Thekla bei novemberlichem Schneeregen einsteigt. Nicht in einem Neoprenanzug, sondern ohne Schutzschicht. Ihr Ziel: „sich von allem freizumachen“. Die Wirkung: „restlos begeistert“.

Thekla fühlt sich, als ob sie ein Tabu durchbräche, obwohl, wie man einwenden möchte, Eisschwimmen mittlerweile doch voll im Trend liegt. Das konzediert auch der Schluss der Verslegende, der sich über die dank ubiquitärer Selfies in Mode gekommene „Sache“ mokiert.

Poschmann lässt ihrer Protagonistin nicht nur einen Adrenalinschub, sondern ein regelrechtes Erleuchtungserlebnis zukommen. Während eines Urlaubsaufenthalts an der Nordsee mutiert Thekla (altgriechisch „die von Gott Gerufene“) zur „Maid des Meeres“, die sich im „Sonnenglast“ aufgereiht sieht „in einer Linie mit den ganz Großen, / in einer Linie mit den Heiligen“, „ein Scheit“, das aus sich heraus lodert. Das hat mit einer „unerhörten Begebenheit“ zu tun: ihrer Begegnung mit einem aus dem Zoo ausgebüchsten Tiger.

Hat die Verslegende im Parlandoton begonnen, geht sie ab Seite 30 in – nicht immer ganz reine – Reime über, den erwähnten „Leich“: „Ein Schema aus gereimten Streifen, / wie Tigerrücken, die sich gleichen / in ihren parallelen Zeichen“. Bei der Zeile „Sie liegt beim Tiger und die Welt steht still“ werden manche an Maria Lassnigs berühmtes Gemälde „Mit einem Tiger schlafen“ denken. Tatsächlich aber zitiert die Autorin hier Fenggan, den chinesischen Dichter, der auf einem Tiger reiste.

Poschmann besitzt die Kraft, die Begegnung mit der Natur, deren Stille und Gefahren auf eine höhere Ebene zu heben und gleichzeitig auf dem Boden zu bleiben. Sie stellt sich selbstbewusst in eine große Tradition und macht diese für die zeitgenössische Literatur fruchtbar. Ein Coup, der gelingt und beispielsweise so klingt: „Sie lachte lauthals in das nasse Maul / der Wogen, das zurückzulächeln schien / mit jeder neuen Welle. Sie schwamm Kraul / und Brust und Rücken, unergründlich clean / wurde sie nur durch kaltes Wasser.“

In der Mitte des Buchs sehen Tier und Mensch einander in die Augen: „Thekla kniet still, / seltsam beschwert / von dieser Leere. / Als wäre / auch sie nur ein Gefäß für dieses Nichts, / das manchmal etwas wird, aufgrund eines Gewichts / von leeren Pranken, / die letztlich nicht viel mehr sind als Gedanken.“

Thekla begleitet den Tiger zurück in den Zoo, ihre Heimreise wird flankiert von einer Abhandlung über den Mut beziehungsweise dessen Wortfeld, wobei sie in 23 Komposita von der Lang- und Sanftmut über den Un- und Großmut bis zur Bang- und Freimut gelangt. Den Abschluss macht eine Elegie, ein Klagegedicht.

Die „Winterschwimmerin“ ist nur das jüngste Beispiel für einen erstaunlichen Trend. Auch hierzulande erleben Langgedichte derzeit eine Konjunktur. Letztes Jahr gewannen Elke Laznia mit „Fischgrättage“ und Frida Paris mit „Nachwasser“ Preise, und 2023 hat Sophia Lunra Schnack mit „feuchtes holz!“ sogar einen viel beachteten Debütroman in Versen vorgelegt. Es bleibt also abzuwarten, was das zu Unrecht abgeschriebene Genre der Lyrik in Zukunft noch an Überraschungen zu bieten hat.