Die Trümmerfrau

Erich Klein in FALTER 42/2015 vom 14.10.2015 (S. 37)

Wofür die weißrussische Autorin Swetlana Alexijewitsch den Nobelpreis für Literatur bekam

Es ist ein alter Hut, dass nicht die besten Schriftsteller ihrer Zeit den Literaturnobelpreis erhalten. Weder James Joyce noch Leo Tolstoj bekamen ihn. Selten war aber die Entscheidung des schwedischen Preiskomitees derart umstritten wie im Fall der weißrussischen Autorin Swetlana Alexijewitsch. Die Begründung, ihr „vielstimmiges Werk“ setze „dem Leiden und dem Mut in unserer Zeit ein Denkmal“, wurde von der Kritik mit Sarkasmus bedacht.

Die Urteile reichten von „Nobelpreis für Journalismus“ bis „Das ist keine Literatur!“. Mittlerweile hat auch der autoritäre weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko der zur politisch Verfolgten Hochstilisierten gut patriotisch gratuliert. Tatsächlich – Swetlana Alexijewitsch ist kein einfacher Fall.

Swetlana Alexijewitsch, 1948 im ostgalizischen Stanislaw als Tochter eines weißrussischen Militärs und einer weißrussischen Lehrerin geboren, arbeitete jahrelang als Journalistin und Zeitschriftenredakteurin in Minsk; 1983 wurde sie Mitglied des Sowjetischen Schriftstellerverbandes. Einige ihrer sechs auf Russisch geschriebenen Bücher erschienen während der Perestroika in gigantischen Auflagen.

Sie wurden verfilmt und fürs Theater adaptiert. Für ihr erstes Buch „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ bekam sie 1986 den hochoffiziösen Preis des Komsomol zugesprochen. Die kommunistische Jugendorganisation dekorierte damit junge Autoren für „hervorragende Leistungen im sozialistischen Wettbewerb“.

„Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“, Alexijewitschs bestes Buch, bewegt sich im Rahmen des Kanons des spätsozialistischen Realismus und hebt pompös an: „Alles, was wir über die Frau wissen, ist am besten mit dem Ausdruck ‚Barmherzigkeit‘ zusammenzufassen. Es gibt auch andere Wörter – Schwester, Ehefrau, Freundin und das höchste – Mutter. (…) Sie schenkt Leben, die Frau hegt das Leben, Frau und Leben sind Synonyme. Im schrecklichsten Krieg des 20. Jahrhunderts wurde die Frau zur Soldatin.“

Eine Reihe von besonders grausamen Passagen – ein Militärlastwagen überrollt etwa unter großem Krachen verwundete deutsche Soldaten – sowie Schilderungen von Vergewaltigungen durch Vorgesetzte fielen in der ersten Ausgabe der Zensur zum Opfer. In „Die letzten Zeugen. Kinder im Zweiten Weltkrieg“ (1985) wandte Swetlana Alexijewitsch dasselbe Verfahren an – Oral History von unten plus Montagetechnik.

Das literarische Unternehmen lag ganz im Trend jener Zeit, den Mythos vom Großen Vaterländischen Krieg, die wichtigste ideologische Basis des Sowjetsystems, gehörig zu zerzausen. Es ist bis heute eines der großen Verdienste von Swetlana Alexijewitsch, an dessen Dekonstruktion mitgearbeitet zu haben.

Die „Zinkjungen“ (1989) sind eine Auseinandersetzung mit dem Afghanistankrieg der 1980er-Jahre, der die vom Kalten Krieg geschwächte UdSSR endgültig in den Untergang trieb. Die Autorin interessiert sich darin nicht für die hunderttausenden getöteten Zivilisten, sondern für das verschwiegene Schicksal der „Afghanen“, der 18.000 sowjetischen Gefallenen.

In Minsk wurde Swetlana Alexijewitsch 1993 in einem abstrusen Prozess die Verletzung von „Ansehen und Ehre“ der Afghanistanveteranen vorgeworfen. Der Prozess wurde schließlich eingestellt, war aber ein Vorbote des in Weißrussland heraufziehenden Autoritarismus.

„Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“ (1997) ist das düsterste Buch der Nobelpreisträgerin. Auf der „Erde der Toten“ treten ein „Soldatenchor“ sowie ein „Chor des Volkes“ auf und berichten von dem Heldentum bei der Bekämpfung der Reaktorkatastrophe von 1986 und dem Verbrechen der dafür verantwortlichen Politiker danach: Die Technoapokalypse wurde rasch ad acta gelegt, um die Opfer scherte man sich kaum. Ab Mitte der 1990er-Jahre geriet Swetlana Alexijewitsch, die abwechselnd in Frankreich, Italien und Schweden lebte, bei russischen Lesern in Vergessenheit.

Mit ihrer eher sarkastischen Kritik an der weißrussischen Opposition machte sie sich auch zu Hause wenige Freunde.

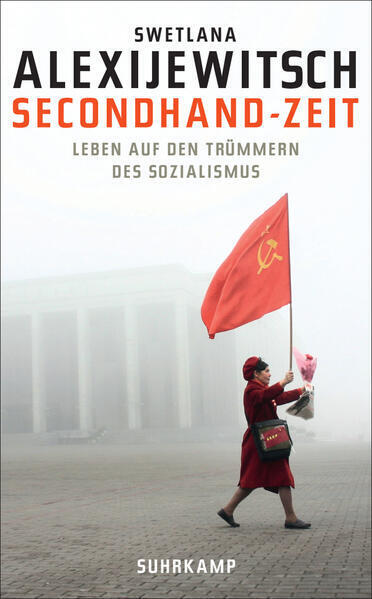

Der Traum von vergangener Größe, der damals die kaum der kommunistischen Diktatur entkommenen postsowjetischen Gesellschaften zu erfassen begann, wurde der zentrale Gegenstand ihres jüngsten Buches „Secondhand-Zeit – Leben auf den Trümmern des Sozialismus“ (2013).

Der Befund eines imperialen Syndroms ist keine Entdeckung von Swetlana Alexijewitsch. Vielmehr war er Common Sense unter allen kritischen Intellektuellen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und auch im Zentrum Russland selbst. Alexijewitsch reiste durch die einstigen Sowjetrepubliken und machte Interviews, die schließlich als ein 500-seitiger Wust unter dem Originaltitel „Second-Hand-Zeit – Vom Ende des roten Menschen“ erschienen.

Da wird noch einmal vom Trauma des Augustputsches 1991 erzählt, über Gorbatschow und Jelzin gegreint, und die Feiertage des Kommunismus werden beschworen. Geopolitik im Schnelldurchlauf: „Die Krim ist weg … weggegeben. Tschetschenien führt Krieg gegen uns. Tatarstan regt sich. Ich will weiter in einem großen Land leben … Im Luftraum über Riga bleiben wir Sieger.“

Die mit viel Stalinbewunderung garnierte Erzählung führt bis zu den Anti-Putin-Demonstrationen 2011. „Heute leben wir in verschiedenen Staaten, sprechen verschiedene Sprachen, aber wir sind unverwechselbar“, schreibt Alexijewitsch, und weiter: „Wir Menschen aus dem Sozialismus haben ein besonderes Verhältnis zum Tod.“ In ihrer Literatur ist Swetlana Alexijewitsch noch nicht ganz in der Gegenwart angekommen. Dass sie nun vermehrt gelesen wird, darf ernsthaft bezweifelt werden. Den Nobelpreis hat sie auf jeden Fall schon bekommen.