Die Würde des Expresszustellers

Gerlinde Pölsler in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 37)

Die Halle, in der Hu Anyan Nachtschichten schiebt, ist so groß wie zehn Fußballfelder, sie gehört zum größten Logistikzentrum in ganz China. „Sobald sich der Abend über die Sortierhalle senkte, war ein ununterbrochenes Rumpeln zu hören, so tief und schwer wie ein fernes Donnergrollen. Es war das Geräusch der über hundert Gabelstapler, die über den Boden rollten und wie fleißige Ameisen die entladenen Pakete auf die verschiedenen Sortierteams verteilten.“ Hus Job ist es, Pakete aus riesigen Säcken zu kippen und sie nach ihrem Bestimmungsort zu ordnen.

Die Hälfte der Neuen in der Firma kommt über die drei unbezahlten Probetage nicht hinaus. Die Arbeit ist körperlich schwer, die Hackordnung streng. Die Schichten dauern täglich von sieben Uhr abends bis sieben Uhr früh, zwei Tage im Monat frei. Manchmal stirbt jemand in der Sortierhalle oder nach Schichtende. Während Hu Anyan im Unternehmen arbeitet, trifft es einen Verlader. „Es hieß, er habe wie verrückt geschuftet, um in einer Nacht zwei Lastwagen zu beladen. Als er dann nach Hause kam und sich schlafen legte, ist er nicht mehr aufgestanden.“

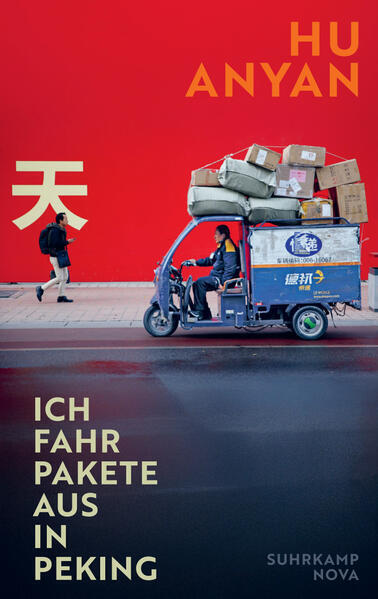

„Ich fahr Pakete aus in Peking“ war in China 2023 das Buch-Ereignis des Jahres. Hu Anyan, Jahrgang 1979, berichtet darin von den 19 Jobs, denen er nach seinem Highschool-Abschluss nachging. Die meisten davon in jenen Dienstleistungen, ohne die der Alltag in der westlichen Gesellschaft zusammenbrechen würde: Hu war Paketzusteller, Kellner und Sicherheitsmann, er jobbte im 24-Stunden-Markt, in der Kantinenküche und an der Tankstelle.

Jahrelang zog er von einer Großstadt in die nächste, mit nichts außer ein paar Kleidern und Büchern. Er berichtet von Niedriglöhnen, Übermüdung, schikanösen Chefs. Die stete Grundbotschaft: Wenn du den Job nicht machen willst, stehen zehn andere bereit. Damit erzählt das Werk nicht nur viel über das heutige China. Die Zumutungen, die Hu erlebt, erfahren in unterschiedlicher Ausprägung auch Menschen in anderen Ländern, seien es Essenskuriere oder Amazon-Mitarbeiter – selbst Beschäftigte in White-Collar-Jobs sind nicht davor gefeit.

In China erlebt Hu den Übergang einer ehemals kommunistisch organisierten Gesellschaft in eine, die von der kapitalistischen „Freiheit“ überrollt wird. Die Eltern hatten noch geregelte Laufbahnen und lehrten ihre Kinder, sich unterzuordnen. Und nun finden sich diese Kinder völlig unvorbereitet in einer Art Wildem Westen wieder, für den Arbeitnehmerrechte und Schutzgesetze Fremdwörter sind.

Nach seinem Job als Paketsortierer übersiedelt Hu nach Peking und heuert bei einem der größten Paketlieferdienste des Landes an. Dieser Arbeit als Expresskurier widmet der Autor das längste Kapitel. Allein der Jobeinstieg gleicht einer Sisyphos-Unternehmung. Stundenlang lässt das Unternehmen die Bewerber in kahlen Gängen sitzen, bis endlich ein Personalmanager des Weges schlurft. Fragen der Bewerber werden ignoriert, dafür die Neuen in geradezu kafkaesker Manier quer durch Peking gejagt, von einem Büro zum nächsten.

Dann noch der Gesundheitscheck, der zu absolvieren ist – auf eigene Kosten, versteht sich. Nicht nur müssen die Bewerber damit Höchstpersönliches vor dem Unternehmen offenlegen, der Test kann wie im Fall von Hu auch so ausgehen: „Wir können Sie nicht einstellen“, schmeißt eine Mitarbeiterin ihm das Papier zurück. Ein Blutwert falle aus der Norm. Da hat Hu aber schon eine Woche ohne Lohn gearbeitet. Beim zweiten Check passen die Werte, doch nun heißt es plötzlich, die Obergrenze für Neueinstellungen sei erreicht. Man könne ihn zunächst nur stundenweise aufnehmen. Das heißt: ohne Mindestlohn, ohne Sozialversicherung. Als Hu sich später, bei einem anderen Paketdienst, eine Lungenentzündung einfängt, erhält er kein Krankengeld und muss die Behandlung alleine zahlen.

All das hindert einen der Manager, einen Ex-Militärkommandanten, nicht daran, die übermüdeten Kuriere mehrmals pro Woche zu spätabendlichen – unbezahlten – Meetings zu bestellen. Deren Zweck: schlechter performende Zusteller zu beschämen. Einmal lässt er einen Mitarbeiter sogar Liegestütze machen. Das ist der Punkt, an dem der Autor sich davonschleicht. „Sie konnten mich feuern, aber ich würde mich nicht demütigen lassen.“ Er geht nie mehr zu den Versammlungen, gefeuert wird er nicht.

So trist all dies klingt, lässt der Autor dennoch oft trockenen Humor durchblitzen. Unvergesslich die Schilderung, wie Hu nach wochenlangem Warten sein „Trike“, das dreirädrige Transportgefährt, abholen soll. Doch das Angebot enttäuscht: „Die meisten Türen ließen sich nicht schließen, die Dächer waren voller Löcher, durch die es regnen würde. […] Ein Trike hatte sogar verschiedene Hinterräder, sodass es schief stand.“ Eines auszusuchen, ist, „als müsste man aus einem Haufen Kekse, die auf den Boden gefallen waren, das am wenigsten schmutzige aussuchen“. Zurück in der Stadt, springt das Trike nicht mehr an.

Dass die Kuriere nach der Zahl zugestellter Pakete bezahlt werden und verlorene Pakete selbst ersetzen müssen, erhöht den Druck weiter. Um keine Verluste zu machen, so Hus Rechnung, musste er alle vier Minuten ein Paket liefern. Er beginnt, alles als Kostenfaktor zu sehen: „Wenn eine Minute 0,5 Yuan wert war, dann kostete Pinkeln einen Yuan.“ Und weil die Kunden einem Kurier durch eine fiese Bewertung Probleme einhandeln können, geben diese selbst unverschämten Wünschen nach.

Auch hier entbehrt es nicht der Komik, wenn der Autor von einem shoppingsüchtigen Kranfahrer erzählt, der jedes Mal, wenn Hu ihm ein Paket übergeben will, hoch in der Luft schwebt und es nicht annehmen kann. Oder wie er einmal einer alten Frau einen Roboter liefert – nicht nur einmal erklärt Hu betagten Herrschaften, wie das frisch gelieferte Gerät zu bedienen ist.

Die Leser ahnen es schon: Auch in diesem Job wird unser Protagonist nicht alt. Wird ein Boss gar zu bossy oder finanziert der Lohn das ohnehin karge Leben nicht mehr, zieht Hu weiter.

Was der Autor erst spät im Buch verrät: dass er über all die Jahre Tagebuch führte und sich manchmal zwischen zwei Jobs eine Auszeit nahm, in der er sich dem Lesen und Schreiben widmete.

Am Ende des Buchs denkt Hu darüber nach, was Arbeit sein soll und ob Freiheit auch trotz widriger Bedingungen möglich sei. Ja, glaubt er: Freiheit sei „eine Frage des Bewusstseins, und weniger etwas, das man besitzt“. Er selbst sucht Halt in der Literatur, bei Virginia Woolf, Robert Musil. Dort findet er Vorbilder, Menschen mit niedrigem sozialen Status, deren Geist aber „edel und rein“ bleibt. Auch sich selbst beschreibt der Autor als jemanden, der im Zweifelsfall einen finanziellen Vorteil sausen lässt.

Ob das auch andere Menschen, die Erschöpfung und Existenzangst erdrücken, trösten kann? Schreibt Hu doch selbst im Kapitel über die Logistikfirma, ein solches Arbeitsumfeld mache Menschen „abgestumpft und gleichgültig“. Doch auch wenn Hu Millionen von Menschen eine Stimme gab, so will er kein Aktivist sein und formuliert auch keine Forderungen.

Was kein Wunder ist, schließlich ist das Buch im autoritären China erschienen. Viel erstaunlicher ist, dass es überhaupt durch die Zensur kam. Tatsächlich erklärte die Kommunistische Partei es zum „Must-read“ für chinesische Bürger, kritisiert sie doch selbst kapitalistische Auswüchse und die Macht großer Tech-Konzerne. Und doch ist eine Passage – es ging um den Suizid eines Arbeiters – aus dem Manuskript verschwunden, schreibt die Financial Times.

Hu Anyan kann inzwischen vom Schreiben leben. Aktivist ist er nach wie vor keiner: In seinem Buch „Living in Low Places“ betont er den Wert des Alltäglichen. Er wolle weder „belehren noch Probleme lösen“, das sei nicht die Aufgabe von Literatur. „Dennoch kann Literatur auf eine Weise beeinflussen, die zwar nicht unmittelbar oder greifbar ist, aber dennoch grundlegend und tiefgreifend sein kann.“