Wenn der Post-Mann zweimal klingelt

Matthias Dusini in FALTER 18/2025 vom 30.04.2025 (S. 33)

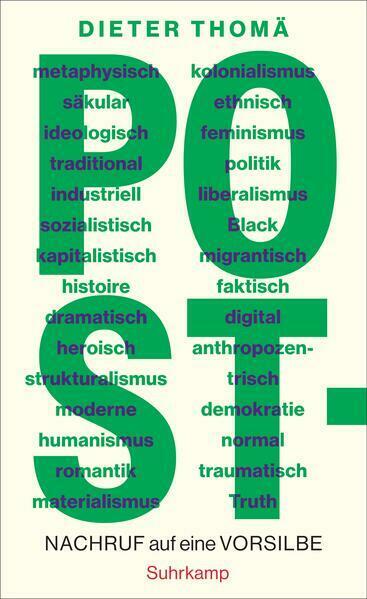

Sie ist das Gegenteil von "prä-" und so etwas wie die verzagte Schwester der aufmüpfigen "anti-". Die Rede ist von der Vorsilbe "post-", der der deutsche Philosoph Dieter Thomä, emeritierter Professor an der Universität St. Gallen, eine intellektuell prickelnde Studie widmet.

Der im ironischen Untertitel angekündigte "Nachruf auf eine Vorsilbe" kommt jedoch zu früh, denn nicht nur in akademischen Zirkeln wird aus allen Rohren "gepostet".

Journalisten raufen sich mit dem Postfaktischen, wie Tatsachen in Zeiten von Verschwörungstheorien auch genannt werden. Soziologen attestieren der Jugend einen Hang zum "Postmaterialismus", also die Abkehr von Geld und Erfolg. Politische Bewegungen schreiben sich den Postkolonialismus auf ihre Fahnen, dem Kampf gegen die alten Imperien einen neuen Namen gebend. Wer die Verwendung der Vorsilbe immer schon als rhetorische Schrulle empfand, dem liefert Thomä Argumente.

Es ginge auch ohne, lautet die überzeugende Botschaft von "Post-". Denn Tatsachen behalten in "postfaktischen" Zeiten auch weiterhin ihre Zuverlässigkeit. Und kein richtiger Faschist, besser Neofaschist, identifiziert sich mit der Zuschreibung Postfaschist. Oder er ist Demokrat.

"Post-"klingt gut - und produziert viel Unsinn. Auf dem Höhepunkt der Cyber-Ära sprachen Kunstkuratoren allen Ernstes von einer Post-Internet-Art. Ein weiteres Beispiel für Bullshit-Postismus: Katholische Fundamentalisten beten zum Postliberalismus, obwohl sie doch gegen die liberale Demokratie sind und in die Ära vor deren Etablierung zurückwollen. Sie wissen nicht, was "postdramatisch" ist? Weitergehen, es gibt hier nichts zu verstehen.

Thomäs Betrachtungen stellen die Hohlheit cooler Vokabeln bloß. Die Analyse geht aber über reine Wortklauberei hinaus. "Post-"beschreibt einen zögerlichen Zeitgeist, der unfähig ist, sich vom Vergangenen zu lösen und die Schwelle zum Kommenden zu überschreiten. "Post-Theoretiker wollen der Vergangenheit voraus sein und bleiben doch an ihr hängen. Sie sind nie ganz bei sich", schreibt Thomä.

Die Konjunktur begann mit der postwar period, der Nachkriegszeit. Holocaust, Stalinismus und Atombombe markieren eine Zäsur, hinter die man nicht zurückgehen konnte. "Die Todesfabriken durchtrennten den Faden, der uns mit einer Geschichte von mehr als zweitausend Jahren verbunden hatte", zitiert Thomä die politische Theoretikerin Hannah Arendt. Kommunistische und faschistische Utopien hatten eine klassenlose oder "reinrassige" Gesellschaft propagiert.

Wer konnte danach noch einem Geschichtsmodell anhängen, das ein besseres Morgen versprach und Millionen Tote zur Folge hatte? Der Begriff des Posthistoire brachte das Gefühl auf den Punkt, in einer Zeit nach dem Ende der großen Umbrüche zu leben. Die Postmoderne prangerte den Fortschrittsglauben der Moderne als tödlichen Irrtum an.

Philosophen formulierten Skepsis gegenüber wissenschaftlicher Rationalität und politischen Heilsversprechen, "großen Erzählungen". Nicht mit der Axt, sondern mit dem Skalpell legt Thomä die Widersprüche der Postisten frei. Eben noch mit geballter Faust für die kommunistische Revolution auf der Straße, verwandelten sich postmoderne Denker wie Jean-François Lyotard (1924-1998) in Melancholiker. Speiste sich die Trauer über das verlorene "Avanti!" vielleicht auch aus dem Bedeutungsverlust, den Philosophen im Alltag von Hitparade und "Am dam des" erlebten?

Scharfsinnig beobachtet Thomä, wie die Unfähigkeit zur Gegenwart in die Sprache einsickerte. Postistische "Anführungszeichen" überwucherten in der "poststrukturalistischen"(Spielart der Postmoderne) Publizistik alles Eindeutige, die "Wahrheit" oder die "Geschlechter".

Große Kapitel widmet Thomä dem Posthistoire, der Postmoderne und dem Postkolonialismus. Eine kleine, exemplarische Begriffsbohrung dringt in den Hype des Posttraumatischen ein. Mit der posttraumatischen Belastungsstörung tauchte die Vorsilbe 1980 in der klinischen Praxis auf. Ähnlich wie bei der Erinnerung an den Holocaust handelt es sich um ein psychisches Problem, das seine Wirkung erst lange nach dem schrecklichen Erlebnis entfaltet.

Thomä beschreibt, wie sich die posttraumatische Belastungsstörung von den realen Opfern löste. Das Post-Trauma stieg zum Allerweltsbefund auf. Pseudostudien etwa attestierten Studierenden nach dem Wahlsieg Donald Trumps 2016 medizinisch auffällige Leidenssymptome. Die der Traumaforschung entwischte Triggerwarnung breitet sich in Museen und Verlagsprospekten aus. "Opfer von irgendetwas zu sein, befördert das Ansehen. Das ist eine ganz besonders abstoßende Mode", befindet der deutsche Autor und Millionär Jan Philipp Reemtsma, selbst traumatisiertes Opfer einer Entführung.

Der Opferwettbewerb beherrsche, so Thomä, auch die in Film und Literatur modischen Traumaplots: "Sie produzieren keine Menschenbilder, sondern Krankenakten." Als Beispiel nennt er den Bestseller "A Little Life" (2015) der New Yorker Schriftstellerin Hanya Yanagihara. Hinter der Fassade eines erfolgreichen Rechtsanwalts verbirgt sich ein posttraumatisches Horrorkabinett: Der Romanheld wurde als Kind von Mönchen missbraucht. Mutwillig von einem pädophilen Freier überfahren, ist der Protagonist auf den Rollstuhl angewiesen. In einer Welt, die ins Opfer verliebt ist, gelten Traumata als Statussymbole.

Thomäs Aufruf zur "Geistesgegenwart" hebt sich vom Mollton ab, der Gesellschaftsdiagnosen meist begleitet. Statt Schwellenangst empfiehlt er "Schwellenlust", die etwa ein Skifahrer empfindet, der sich auf die schwarze Piste wagt. Der Vektor der Geschichte zeigt nach vorne -in den Abgrund. Mittendrin Menschen, die gegen den prä-apokalyptischen Blues Tranquilizer einwerfen. Da wirkt Thomäs Post-Kritik wie ein starker Espresso.