Zwei stolpern durchs 20. Jahrhundert

Sigrid Löffler in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 15)

Seit jeher benutzt Aleksandar Hemon sein eigenes Leben als literarisches Material. Sein Werk besteht aus lauter kaum verschleierten Ich-Geschichten, in denen er seinen abenteuerlichen Lebensstoff immer wieder variiert, anders organisiert und um seine Hauptthemen herum neu gruppiert: Heimat- und Identitätsverlust, Entwurzelung und Migration.

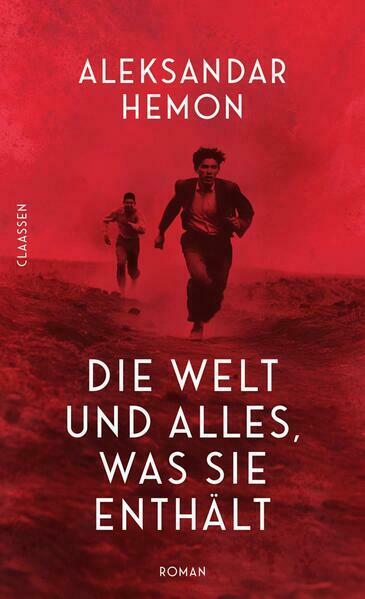

Anders in seinem jüngsten Roman mit dem grandiosen und gänzlich unironischen Titel „Die Welt und alles, was sie enthält“: Der Autor hat hier den unverkennbaren Ehrgeiz, erstmals weit über den Horizont seiner Erfahrungen hinauszugehen. Er hat ein Meisterwerk im Visier, nichts Geringeres als das, legt die Hand auf die ganze Welt und auf die Groß-Umwälzungen des 20. Jahrhunderts – die beiden Weltkriege und die kommunistischen Revolutionen in Russland und China.

Hemon ist 1964 in der Vielvölkerstadt Sarajevo geboren, lebt seit dem Bosnien-Krieg 1992 in den USA und empfindet seine Migration als Zäsur, die sein Leben zweiteilt. In wechselnden Ausformungen umkreist er in seinen Romanen und Erzählungen seine zwei Leben.

Hemon trauert um seinen Kindheits- und Sehnsuchtsort, das verlorene Vorkriegs-Sarajevo seiner Jugendzeit als bosnischer Jungautor. Und er erzählt von seinem großen Lebensbruch, dem Sprach- und Kulturwechsel ins Amerikanische als Asylsucher, der das Ziel hat, ein amerikanischer Schriftsteller zu werden. Das ist ihm auf phänomenale Weise gelungen.

Seit 1995 schreibt er seine Bücher auf Englisch – in einem derart raffinierten und farbenreichen Idiom, dass die Kritik ihn seit langem mit Vladimir Nabokov vergleicht. Mit „Lazarus“ (2009) gelang ihm der internationale Durchbruch. Der Roman ist eine historische Spurensuche nach dem jungen Einwanderer Lazarus Averbuch, der vor den Pogromen in Osteuropa nach Amerika floh und 1908 in Chicago aus Fremdenhass ermordet wurde. Für Hemon wird er zum Urbild des Migranten, der wie ein wiederauferstandener Untoter durch die Welt geht und nirgends heimisch ist.

Alle Figuren in Hemons Büchern sind entwurzelte Migranten, Sprach- und Kulturwechsler wie er selbst, nirgends zugehörige Transit-Reisende in einer Welt in Bewegung. Das Thema Migration hat er in allen Facetten durchdekliniert, als tragischen Identitätsverlust ebenso wie als tragikomisches Überlebensgestrampel im Zufluchtsland.

Seine Erfahrungen als Zuwanderer mit dickem Akzent und dünner Brieftasche hat er literarisch verarbeitet – von den bizarren Aushilfsjobs der Anfangszeit (in „Nowhere Man“) bis hin zu seinen absurden Erlebnissen als angehender Drehbuchautor. Sein Roman „Zombie Wars“ ist eine schrille Persiflage auf amerikanische Trivialmythen. In Horror-Trash-Fantasien von Untoten sieht Hemon Ausgeburten der Angst vor dem Fremden, dem Anderen, das als bedrohlich dämonisiert wird.

All dies ist in seinen neuen Roman eingegangen. Hemon lässt das lebenspralle, vielsprachige, multiethnische und multikulturelle Sarajevo der vorletzten Jahrhundertwende wieder auferstehen. Der entwurzelte Romanheld Rafael Pinto wird ihm sein Leben lang sehnsuchtsvoll nachtrauern im Zweifel, ob sein Heimatort überhaupt noch existiert. Der Autor widmet seinen Roman den „Flüchtenden dieser Welt“ und macht zwei exemplarische davon aus Sarajevo – Pinto und seinen Gefährten Osman – zu seinen Protagonisten.

Er spannt seinen Erzählbogen über 35 Jahre, vom Tag des Attentats auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo und dem Ausbruch des Ersten bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs, das Pinto in Shanghai erlebt, der Stadt, in der Flüchtlinge und Staatenlose aus aller Welt gestrandet sind. Der Roman ist aus der Sicht seiner heimatvertriebenen Antihelden erzählt, machtlosen Opfern, die von globalen Großereignissen, die sie weder durchschauen noch beeinflussen können, durch die Welt gescheucht werden.

Die beiden erleben den Untergang dreier Imperien, des Habsburgerreiches, des russischen und des chinesischen Reiches samt Bürgerkriegen sowie den Anfang vom Ende des Kolonialzeitalters in Fernost. Sie stolpern durch wildfremde Gegenden und irren durch das vergessene Hinterland der Weltgeschichte, inklusive der chinesischen Wüste Taklamakan, einzig im Bestreben, durch Flucht das nackte Leben zu retten.

Als Form wählt Hemon eine Mischung aus Schelmenroman und historischem Roman und schickt seine pikaresken Helden Pinto und Osman erst in die Schlachten des Ersten Weltkriegs und danach quer durch zwei Kontinente und die gesamte eurasische Landmasse bis an die Küste des Ostchinesischen Meeres. Sie haben keine Pässe, sind staatenlos und nirgends zugehörig, schutzlos auf sich allein und den eigenen Mutterwitz gestellt.

Rafael Pinto ist Hemons Perspektivfigur: Apotheker in Sarajevo, sephardischer Jude, talmud-geschulter Poet, homosexuell, opium-abhängig. Sein Idiom ist eine Mischsprache aus Serbisch, Deutsch, Jiddisch und Spanjol, der Sprache der aus Spanien vertriebenen Sepharden. Hemon durchsprenkelt den ganzen Roman mit Zitaten, Liedern und Märchen in diesem speziellen Esperanto, ohne sie immer zu übersetzen. Sie verleihen dem Buch sein besonderes, fremdartiges Aroma.

Als Sanitätssoldat in der österreichischen Armee trifft Pinto den einfachen Soldaten Osman aus Sarajevo, einen attraktiven, lebensklugen Muslim und begnadeten Geschichtenerzähler. Die beiden verlieben sich augenblicklich ineinander.

Ihre lebenslange Liebesgeschichte hält den ausfransenden Roman zusammen. Osman geht im innerasiatischen Taschkent verloren, ohne ganz zu verschwinden. Seine geisterhafte, warnende, aufmunternde Stimme lebt im Bewusstsein Pintos fort, begleitet, berät und beschützt ihn auf seiner weiteren Odyssee. Immer mit dabei: die kleine Adoptivtochter Rahela, die vielleicht Osmans leibliche Tochter ist, unterwegs beiläufig gezeugt mit einem jüdischen Mädchen.

Die inzwischen erwachsene Rahela ist es, die am Ende den völlig heruntergekommenen Pinto aus den Opiumhöhlen im Ghetto Shanghais rettet und ihn auf ein Schiff heimwärts verfrachtet, ohne dass er sein Traumziel Sarajevo jemals erreichen wird.

Eigentlich ist dieser Roman ein Unding: Er erzählt den Krieg als Schelmenroman nach dem Muster von Grimmelshausens „Simplicissimus“, wählt jedoch den Tonfall eines bösen Märchens, in das er sein fantastisches, tragisches Liebespaar einspinnt. Aleksandar Hemon muss seine gesamte verführerische Kunstfertigkeit aufwenden, damit der Leser die Unglaubwürdigkeiten dieser Plotkonstruktion ausblendet.