Die Arbeit von Frau Sisyphos

Daniela Strigl in FALTER 40/2012 vom 03.10.2012 (S. 29)

Dem Regisseur Julian Pölsler gelingt es, den Roman "Die Wand" faszinierend vieldeutig zu verfilmen

Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer hat sein Erscheinen bei der Steyrer Galapremiere der Verfilmung von Marlen Haushofers Roman "Die Wand" abgesagt. Man fragt sich: Was könnte es für einen oberösterreichischen Landeshauptmann an diesem Tag Wichtigeres geben?

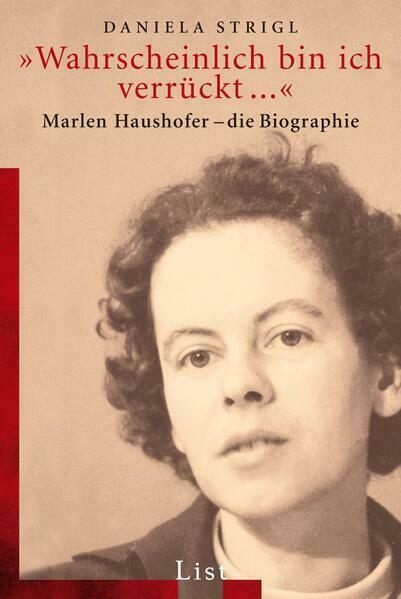

Marlen Haushofer (1920–1970) wurde als Maria Helene Frauendorfer im oberösterreichischen Frauenstein geboren, lebte in Steyr und gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Roman "Die Wand" (1963) ist in Haushofers Heimat am Fuße des Sengsengebirges angesiedelt – und Julian Pölslers Film wurde nicht weit davon im Gosautal gedreht. Mehr Oberösterreich geht nicht.

Zugleich ist "Die Wand", in 19 Sprachen übersetzt, ein Weltbuch. Als es vor fast 50 Jahren erschien, traf es den Nerv der Zeit: das Unbehagen in der Wirtschaftswunderkultur und die Angst vor dem Atomkrieg. Haushofers Roman setzt dem eine Vision vom Austritt aus Geschichte und Zivilisation entgegen, vom Waldrefugium, in dem sich dem Zugriff der Industrialisierung trotzen lässt.

Das aufflammende Interesse an Haushofers Meisterwerk lässt sich heute als Symptom einer aktuellen Krise verstehen, die ein verwandtes Lebensgefühl bedingt. "Jene Wand, die ich meine, ist eigentlich ein seelischer Zustand, der nach außen plötzlich sichtbar wird. Haben wir nicht überall Wände aufgerichtet? Trägt nicht jeder von uns eine Wand, zusammengesetzt aus Vorurteilen, vor sich her?"

So interpretierte Marlen Haushofer selbst etwas hausbacken ihre literarische Königsidee von der Wand, die in einem Gebirgstal über Nacht gewachsen ist und eine Frau aus der Stadt vom Rest der Welt trennt, der die rätselhafte Katastrophe offenkundig nicht überlebt hat.

Das organische Leben hinter der durchsichtigen Wand scheint in einer friedlichen Erstarrung gefangen. Geblieben sind der Frau im Jagdhaus ein Hund, eine Katze und eine Kuh – als Trost, aber auch als Bürde.

Jenseits der Küchenpsychologie deutete Haushofers Freundin, die Psychoanalytikerin Erika Danneberg, "Die Wand" als die "grandiose Darstellung eines schizophrenen Schubs, des Verlustes sämtlicher Objekte", während der Schriftsteller und Psychiater Paulus Hochgatterer den Roman als exakte Beschreibung einer Depression liest.

Die Wand stellt für die Protagonistin nicht nur eine Bedrohung dar, sondern auch Schutz. Das Zurückgeworfensein auf die nackte Existenz setzt neue Kräfte frei: Albert Camus' glücklicher Sisyphos nimmt hier Frauengestalt an.

Wie alle Heldinnen Haushofers steigt auch diese aus ihrem schalen, eingezwängten Leben aus, doch sie ist die einzige, der es gelingt. Weibliche Selbstverwirklichung, die damals noch nicht so hieß, wird zum Gegenprinzip zur männlichen Destruktion; Liebe und Fürsorge triumphieren über den tödlichen Fortschrittswahn. "Die Wand" ist freilich kein liebevolles, sondern ein radikales, ja grausames Buch. In ihrem Hass auf die Männer, meinte Danneberg, habe die Autorin sie zum Tode verurteilt und mit ihnen gleich die ganze Welt. So war die Wiederentdeckung des Romans durch die Frauenbewegung der 1980er-Jahre nicht ohne Widerhaken.

Julian Pölslers Film lässt die faszinierende Vieldeutigkeit der Wand bestehen. Die Geschichte spielt nicht in den 1960ern, aber auch nicht heute (es gibt zum Beispiel keine Mobiltelefone), sondern in einer merkwürdig entrückten Gegenwart.

Pölslers intelligente Dramaturgie lässt das Richtige weg und fügt wenig hinzu, etwa einen effektvollen Crash gegen die Wand, als die Frau mit dem Mercedes ihres verschollenen Gastgebers auf Erkundung fährt.

Der Regisseur interessiert sich kaum für die hausfraulichen und ackerbaulichen Mühen der Robinsonade, sondern zeigt vor allem, was die erzwungene Selbstgenügsamkeit mit der namenlosen Heldin anstellt, innerlich wie äußerlich. Die elegante Dame, die sich am ersten Abend noch der Applikation einer Schönheitsmaske unterzieht, wird zum geschlechtslosen Waldwesen. Martina Gedeck verkörpert sie im wahrsten Sinne des Wortes, in jeder Hinsicht uneitel und wahrhaftig.

Ihr Partner, der Hund Luchs, erweist sich als kongenialer Charakterdarsteller; beinahe – aber nur beinahe! – spielt er sie an die Wand. Die übrigens nur in wenigen Szenen als Glasscheibe visualisiert erscheint.

Pölslers Version ist kein kühner Film, keiner, der die Geschichte ganz anders und mit völlig autonomen Mitteln erzählt. Aber es ist gewiss ein mutiger Film, weil er in aller Ruhe auf die Kraft des Textes und Gedecks verhalten sinnliche Erzählstimme setzt.

Michael Haneke meinte unlängst im Falter-Interview, eine Literaturverfilmung könne entweder dem Buch gerecht werden, dann werde der Film nicht gut, oder das Buch nur als "Steinbruch" benutzen, dann sei der Autor zu Recht böse.

Julian Pölsler geht einen dritten Weg, und er gelangt ans Ziel, weil er den Roman nicht bebildert, sondern übersetzt: in eine eigenwillige Bild- und Tonsprache. In langen, ruhigen Einstellungen schwelgt er in der ebenso großartigen wie einschüchternden Szenerie.

Wie im Roman ist die Natur hier weder Paradies noch Idylle und schon gar nicht Heimat; sie ist gerade in ihrem Zauber und ihrer Schönheit eine Verlockung zur Selbstaufgabe, eine Zone der Lebensgefahr. So stellt Pölsler sich auch der hässlichen Wahrheit des Tötens.

Die Frau geht auf die Jagd, am Ende erschießt sie den männlichen Eindringling, der ihre Tiere erschlagen hat. Und der Zuschauer wundert sich über sein fragloses Einverständnis.

Essenziell für das Gelingen dieses Films ist seine Tonspur: Musik wird nur sparsam als Kontrast zu Krähengeschrei und Waldstille eingesetzt, sei es ein Lied aus dem Autoradio, seien es Bach-Partiten, die dramatische Momente akustisch inszenieren. Ein merkwürdig diffuses Dröhnen als Signalton für die Wand macht das Unheimliche unmittelbar begreiflich.

"Derartige Dinge geschahen einfach nicht, und wenn sie doch geschahen, nicht in einem kleinen Dorf im Gebirge, nicht in Oberösterreich und nicht in Europa." So peinlich genau Julian Pölsler sich an Haushofers Text gehalten hat, ein Wort hat er geändert: "Oberösterreich" statt "Österreich". Das hätte der Landeshauptmann doch wirklich honorieren müssen.