Alle Menschen haben gleich zu sein!

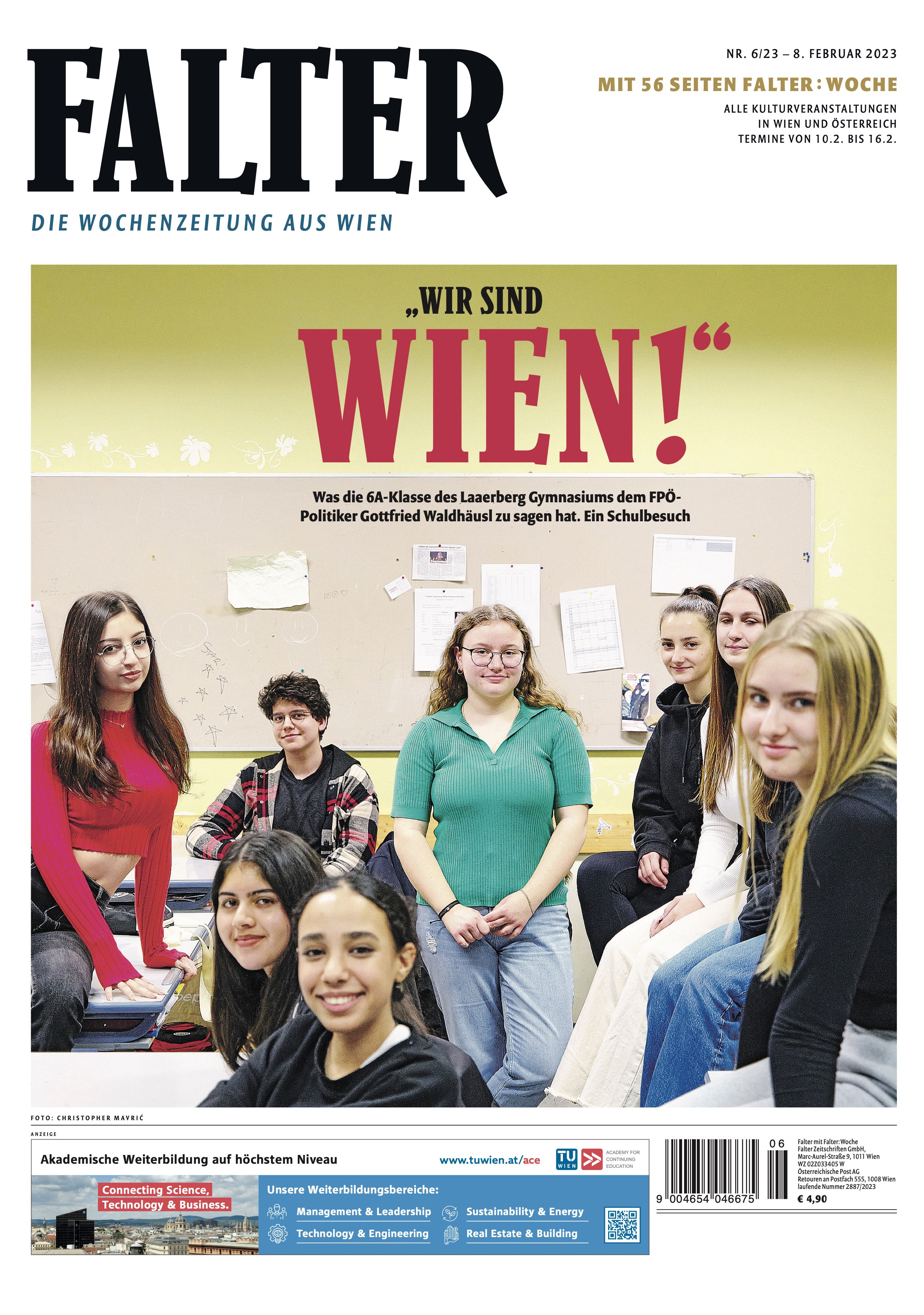

Klaus Nüchtern in FALTER 6/2023 vom 08.02.2023 (S. 32)

Am 16. Oktober 1859 überfiel eine Gruppe von über 20 Männern ein Waffenarsenal der US-Armee in Harper' s Ferry, Virginia (heute: West Virginia). Angeführt wurde sie von John Brown, einem erfolglosen weißen Geschäftsmann und evangelikalen Christen. Vor allem aber war Brown ein militanter Abolitionist, ein Gegner der Sklaverei, der mit seiner gewalttätigen Aktion einen bewaffneten Sklavenaufstand auslösen wollte. Die US-Armee vereitelte diesen Versuch, wobei insgesamt 17 Menschen ums Leben kamen. Brown selbst wurde verhaftet und am 2. Dezember 1859 als Hochverräter gehenkt.

Die Frage, ob John Brown ein Freiheitsheld oder ein Terrorist sei, ist bis heute umstritten und wurde auch von Browns Zeitgenossen kontrovers diskutiert. Abraham Lincoln, der zwei Jahre später zum Präsidenten gewählt werden sollte, hatte gegen das Urteil "nichts einzuwenden". Ganz anders sahen das Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau: Die beiden Philosophen und Schriftsteller empörten sich gegen die von den Zeitungen vielfach verbreitete Auffassung, Brown sei schlicht verrückt, und sahen in dessen Überfall einen aus genuiner Freiheitsliebe begangenen und gerechtfertigten Akt des Widerstands.

Auch der in Israel geborene und aufgewachsene Philosoph und Publizist Omri Boehm ergreift in seinem Buch "Radikaler Universalismus" für Brown Partei. Dieser habe im Dienste einer höheren Gerechtigkeit gehandelt, die noch über jedem Gesetz stehe (auf dessen Einhaltung Lincoln freilich bestand, obwohl er selbst die Abschaffung der Sklaverei für moralisch richtig hielt).

Boehms vergleichsweise schmales, ebenso streitbares wie dichtes Buch unternimmt den Versuch, einen humanistischen Universalismus, wie ihn eben auch Brown vertreten habe, zu legitimieren und gegen Kritik sowohl aus dem liberalen wie aus dem identitätspolitischen Lager zu verteidigen. Ein historisches Schlüsseldokument, auf das sich Boehm dabei beruft, stellt die berühmte Präambel zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 dar, die an die "selbstverständlichen Wahrheiten" ("self-evident truths") gemahnt, "daß alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit" - so die erste deutsche Übersetzung vom 5. Juli 1776.

Ebendiesen Satz habe er, so berichtet Boehm, seinen Studierenden immer wieder vorgelesen und danach gefragt, wer ihm zustimme. Das Ergebnis: "Automatisch gingen alle Hände hoch." Zumindest zu Beginn seiner Lehrtätigkeit in Yale war das noch so. 13 Jahre später, an der New York School for Social Research, wo Boehm heute unterrichtet, hat sich die Stimmung radikal gewandelt: Die Hände bleiben unten.

Was war geschehen? Die naturrechtlich argumentierende Bezugnahme auf die Gleichheit aller Menschen war verdächtig und als verlogene Fiktion dekonstruiert worden. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten seien - so die Kritik aus der linken identitätspolitischen Ecke -schließlich allesamt alte weiße Männer und Sklavenhalter gewesen, die ihren klandestinen Rassismus lediglich unter dem Firnis der Humanität zu verbergen getrachtet hätten.

Boehms Plädoyer für das Ideal allgemeiner Menschlichkeit "jenseits von Identität", so der Untertitel seines Buches, widerspricht dieser Auffassung ganz entschieden. Und als wäre das noch nicht provokant genug, beruft er sich dabei auch noch auf Immanuel Kant, also ausgerechnet jenen Vertreter des Deutschen Idealismus, der aufgrund seiner Bemerkungen über die Überlegenheit der "Weißen" über die "Neger" und "gelben Indianer" ebenfalls längst als Rassist enttarnt und entsorgt wurde.

Boehm indes verwahrt sich dagegen, die auch seiner Ansicht nach völlig zu Recht inkriminierten Zitate dazu zu missbrauchen, das Gesamtwerk Kants zu delegitimieren und damit das Kind mit dem Bade auszuschütten. Kant habe nämlich, wie Boehm betont und belegt, in seinem Spätwerk sehr wohl eine Kritik der Sklaverei und kolonialen Ausbeutung geleistet, darüber hinaus aber mit seiner Konzeption von Humanität überhaupt erst die philosophische Grundlage für den Antirassismus geliefert: "Ohne die abstrakte Idee vom Menschen ist völlig unklar, was am Rassismus überhaupt falsch sein soll."

Das mag selbst ein bisschen abstrakt und akademisch tönen, ist in diesem Zusammenhang aber von entscheidender Bedeutung. Kant denke, wie Boehm betont, "Menschheit" und "Menschlichkeit" eben nicht als "naturgegeben" und an bestimmte konkrete Eigenschaften wie race oder gender gebunden, sondern als "moralischen Begriff". Und das wiederum impliziert, dass dieser "nur von einer Eigenschaft abhängt: der Freiheit".

Nicht umsonst sei in Kants berühmter "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?"(1784) vom "Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit" die Rede, werde Mündigkeit dort als das Wagnis definiert, "sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen". Im Unterschied zum Tier, das seiner Natur gehorcht - ein Löwe kann sich nur löwenhaft verhalten, aber keinen Völkerbund mit Gnus und Zebras gründen -, ist der Mensch nicht an eine solche gebunden. Er verfügt, wie Kant in seiner "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (1785) darlegt, über eine unhintergehbar auf Freiheit basierende "Würde", die ein höchstes Gut insofern darstelle, als sie gegen kein Äquivalent getauscht werden könne und "über allen Preis erhaben" sei.

Weil aber Menschen die Freiheit haben, moralische Ziele zu verfolgen, kann ihr Handeln auch nicht auf ihre (ökonomischen) Interessen reduziert werden. In diesem Zusammenhang widerspricht Boehm vehement der fashionable gewordenen Auffassung, es wäre den Nordstaaten gar nicht um die Aufhebung der Sklaverei, sondern lediglich um die Durchsetzung ihrer ökonomischen Interessen und die Aufrechterhaltung der Union gegangen.

Nach der Schlacht von Gettysburg im Juli 1863 - mit tausenden Toten und zehntausenden Verletzten eine der schrecklichsten des an sich schon äußerst blutigen Bürgerkriegs - wurden die aus hygienischen Gründen auf dem Schlachtfeld eilig verscharrten Leichen exhumiert und identifiziert, diejenigen der Konföderierten aber nicht vor Ort bestattet, sondern in ihre Heimatstaaten überführt.

In seiner Ansprache, die er am 19. November zur Einweihung des Soldatenfriedhofs hielt und die als "Gettysburg Address" in die Geschichte eingegangen ist, bezeichnete Lincoln den Bürgerkrieg als Probe darauf, ob die 87 Jahre zuvor "in Freiheit" und auf dem Grundsatz, "dass alle Menschen gleich geschaffen sind", gegründete Nation überhaupt Bestand haben würde.

All das sei, so argumentiert Boehm, ein untrüglicher Beleg dafür, dass sich Lincoln in Worten und Taten als Abolitionist erwiesen habe: "Die Soldaten der Union kämpften für die Befreiung der Schwarzen und die Einbeziehung aller Menschen in ,das Volk' und nicht dafür, die Bürgerinnen und Bürger der Südstaaten in der Union zu halten." Indem er den Gefallenen der Konföderierten ein ehrenvolles Begräbnis verweigerte, habe Lincoln "die Wahrheit [hochgehalten], dass alle Menschen zum Volk gehören müssen".

Die Sklaverei gestattet es Menschen, andere Menschen zu besitzen. Sie degradiert diese zu einem bloßen Mittel, beraubt sie ihrer Würde (im Kant'schen Sinne) und damit ihrer Humanität. Eine Verfassung oder Gesetzgebung, welche "the peculiar institution" - so der offizielle Südstaaten-Euphemismus für die Sklaverei -duldet, verstößt gegen die Idee der Gerechtigkeit, die ihrerseits auf der Gleichheit aller Menschen beruht. "Der Kampf gegen systemische Ungerechtigkeit und falschen Universalismus kann", so folgert Boehm, "nur im Namen des wahren Universalismus geführt werden. Und nicht im Namen der Identität."

Zwischen dem "Ende" der Sklaverei und dem Erstreiten der vollen Bürgerrechte für die schwarze Bevölkerung der USA lagen ziemlich genau 100 Jahre, lagen die notorischen, die Rassentrennung legitimierenden Jim Crow laws. Im Gegensatz zum gewalttätigen John Brown, der schon vor dem eingangs erwähnten Überfall an der Ermordung von fünf Sklavereibefürwortern beteiligt war, sah sich der Bürgerrechtler Martin Luther King verpflichtet, friedlich gegen diese zu kämpfen. Aber auch er erweist sich, wie Boehm argumentiert, als ein Vertreter des wahren Universalismus, der die Gerechtigkeit über Gesetzeskonformität stellt.

Weil er sich dem Verbot eines Protestmarschs gegen die Segregation widersetzt hat, wird King verhaftet. In einem Brief aus dem Gefängnis hält er fest, dass "das große Hindernis auf dem Weg des Negers in die Freiheit" für ihn nicht etwa der Ku-Klux-Klan sei, "sondern der gemäßigte Weiße, dem ,Ordnung' mehr bedeutet als Gerechtigkeit".

Am 28. August 1963 bezieht sich King in seiner legendären Rede ("I Have a Dream") explizit auf die "Gettysburg Address" des "großen Amerikaners" Abraham Lincoln. Auf den Tag genau acht Jahre davor ist der 14-jährige Schwarze Emmett Till in Money, Mississippi, von zwei weißen Rassisten gefoltert und ermordet worden, nachdem er sich angeblich respektlos gegenüber einer Weißen verhalten hatte. Eine rein weiß besetzte Jury sprach die Täter frei, was zu landesweiten Protesten führte, die Bürgerrechtsbewegung befeuerte und den bekanntermaßen weißen Bob Dylan zu dessen Protestsong "The Death of Emmett Till" inspirierte.

Nun, the times, they are a-changin'. Als 2017 das Ölgemälde "Open Casket" von Dana Schutz im Rahmen der Whitney Biennale in New York ausgestellt wurde, löste dies heftige Proteste aus. Das mit 99 mal 103 Zentimetern nicht eben monumentale Bild zeigt in abstrahierter Weise den Leichnam Tills. Dessen Mutter hatte auf einem offenen Sarg bestanden; das Foto davon war seinerzeit im Jet Magazin veröffentlicht worden und hatte eine empörte Debatte über Rassismus ausgelöst.

In woken Zeiten gilt die Empörung allerdings nicht dem Rassismus, den das Bild thematisiert, sondern dem Umstand, dass sich eine weiße Künstlerin wie Schutz - so das Argument ihrer schwarzen Kollegin Hannah Black -"schwarzes Leid" aneigne und kommerziell ausbeute. In einem offenen Brief forderte Black die Zerstörung des Bildes.

Diese Forderung aber stellt Kunst als solche infrage, besteht deren ureigenste Qualität doch darin, die Grenzen der eigenen Identität aufzubrechen und den Raum der Fiktion für alle Menschen zu öffnen. Würde, sagt Kant, ist über jeden Preis erhaben.

In diesem Sinne argumentiert Boehm, dass niemand Besitzansprüche auf Erfahrung, "weder die schwarze, noch die weibliche, noch die jüdische", erheben kann. Auch das meint: Alle Menschen sind gleich.