Pompeji und das Abenteuer Archäologie

Sebastian Kiefer in FALTER 43/2023 vom 25.10.2023 (S. 28)

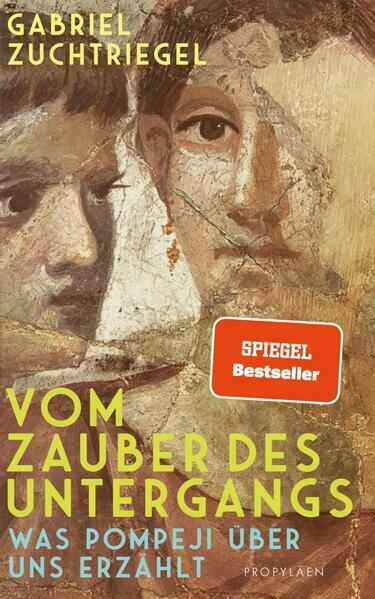

Eine ganze Bergkuppe schoss in den Himmel. Magma wurde 32 Kilometer hoch katapultiert, bevor Lava Pompeji unter sich erstickte. Was für die Bewohner im Jahr 79 n. Chr. eine Katastrophe gewesen ist, wurde zum Segen für die Nachwelt, seit man 1748 begann, die vergessene Stadt auszugraben: Reich geschmückte Villen, mumifizierte Tote und Alltagsgegenstände einfacher Bürger hatten vakuumversiegelt überdauert. Der Direktor des Weltkulturerbes, Gabriel Zuchtriegel, hat eine lange Museumsführung verschriftlicht, die nicht belehren, sondern verführen will. Verführen, das Abenteuer der Archäologie nachzuvollziehen, bis Relikte sprechend werden und man die verwehte Welt zu fühlen beginnt.

Ein Lampenständer in Gestalt eines nackten Bronzejünglings stand für die sogenannten Lustknaben der dionysischen Gelage, die wohlhabende Pompejianer abhielten -fixiert auf die griechische Klassik und ihren Kult um den schönen, erotischen Körper. Das forderte die römische Ethik der Selbstdisziplin und noch die Archäologie des 20. Jahrhunderts heraus, zumal man in Pompeji nicht zwischen Homo-und Heterosexualität, Begehren und Gewalt unterschied. Quer zu römischer Staatsbürgerethik und -religion blühten Mysterienkulte, in denen der sinnliche Rausch gleich wichtig war wie Tod und Wiedergeburt.

Die Obsession für das Schöne kontrastiert eigenartig mit der erstickenden Enge der Räume und Gassen jenseits der wenigen Villen derer, die durch den Handel mit Wein zu Reichtum gekommen waren. Küchen gab es kaum, Bäder gar nicht, fließendes Wasser nur an öffentlichen Brunnen und den zahlreichen Thermen. Das Leben spielte sich auch in den durchaus strengen Wintern großteils im Freien ab.

Archäologie ist, so lehrt das Buch unangestrengt erzählend, ein Abenteuer, das Denkschemata außer Kraft setzt, um Menschen aus vergangenen Epochen und ihre speziellen Lebensformen wieder zu erwecken.