Keinheimisch zu sein ist ein delikater Zustand

Tessa Szyszkowitz in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 30)

Das Motto, das „Keinheimisch“ vorangestellt ist, sagt schon alles. „Dieses Buch ist den toten Kindern in Gaza gewidmet, deren Namen niemand kennt, da so viele Familien vollständig ausgelöscht wurden“, schreibt Tomer Dotan-Dreyfus: „Wir erinnern uns an euch.“

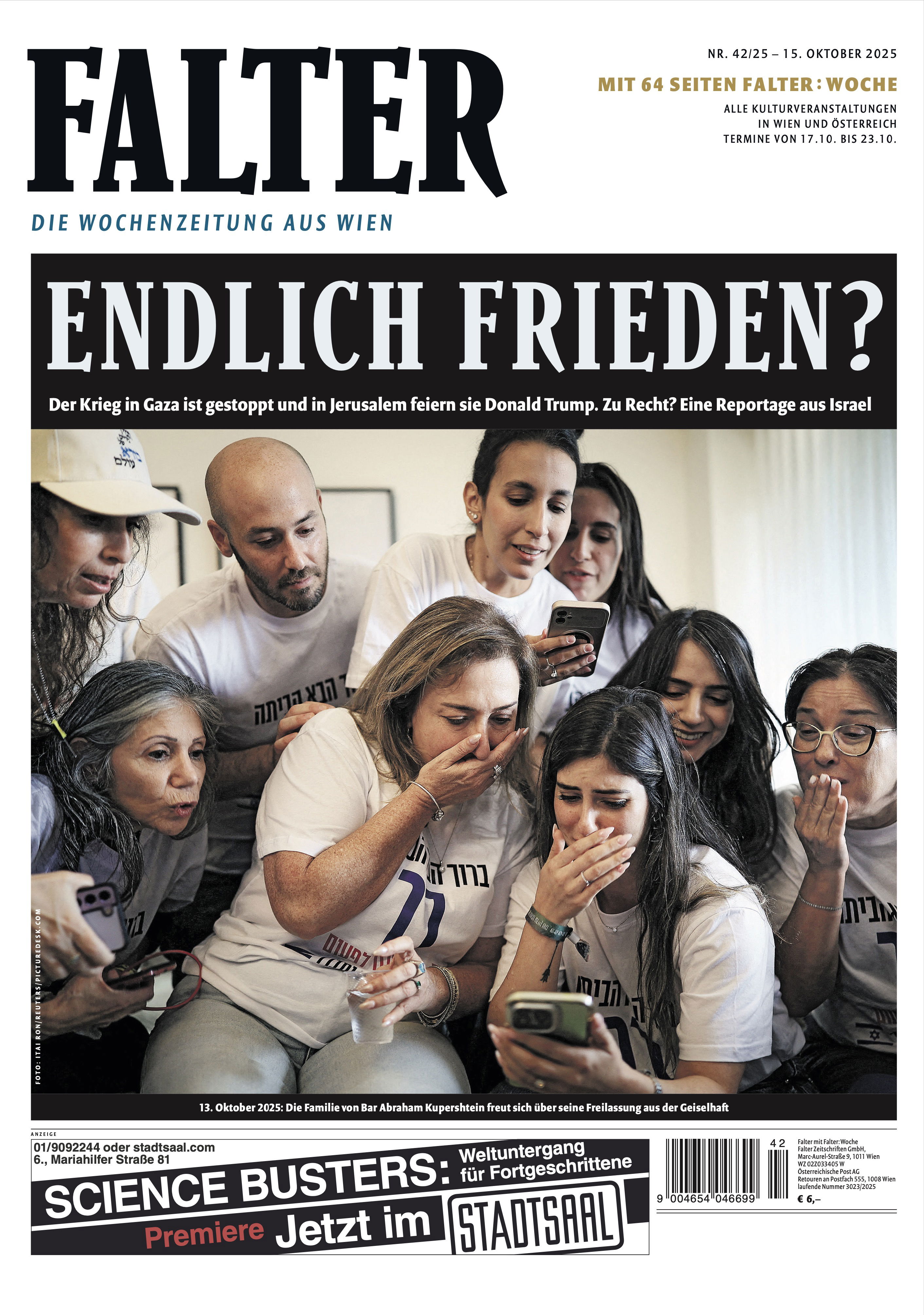

Der israelische Autor legt damit gleich zu Beginn ein Bekenntnis ab. Dafür, wie schwierig es für einen Israeli ist, hilflos zusehen zu müssen, wie die israelische Regierung den Gazastreifen zerstört und zehntausende unschuldige Menschen umbringt. Tag für Tag sterben palästinensische Kinder im Bombenhagel in Gaza. Demonstrationen in Tel Aviv, Proteste in Berlin – Dotan-Dreyfus war dabei und weiß: Sie haben bisher nicht gefruchtet, der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu und seine rechtsextremen Minister machen weiter.

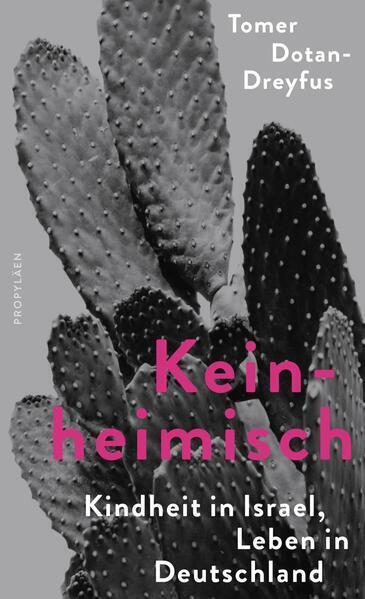

Das Buch „Keinheimisch. Kindheit in Israel, Leben in Deutschland“ des 38-jährigen Israelis, der seit 2011 in Berlin lebt, ist aber viel mehr als ein Aufschrei gegen den Gaza-Krieg. Tomer Dotan-Dreyfus schreibt über seine Enttäuschung darüber, als er entdeckte, „in welch gigantischem Ausmaß meine israelische Einheimischkeit auf Lügen und Täuschungen aufgebaut“ war. Er beschreibt seine Schulzeit, in der an der Wand im Klassenzimmer eine Karte von Israel hing. Ein Land mit Westjordanland, Gazastreifen, Golanhöhen und Ostjerusalem – also inklusive den von Israel 1967 besetzten palästinensischen Gebieten. Es gab und gibt bis heute nur ein Land „from the river to the sea“: Israel. Alle Städte haben auf diesen Karten einen hebräischen Namen. Die arabische Stadt Nablus zum Beispiel heißt Schchem.

Diese Sichtweise des offiziellen Israel wird im jetzigen Krieg deutlich. Denn die „Normalität“ von Dotan-Dreyfus’ Kindheit hat sich inzwischen darangemacht, „die palästinensische Einheimischkeit schlichtweg zu vernichten“. Vernichten? „Aufgeladenes Wort, ,vernichten‘, ich weiß“, schreibt er. „Mich interessiert aber die Wirklichkeit des palästinensischen Lebens mehr als die Wirklichkeit einer deutschen Empfindlichkeit, die von mir verlangt, andere Worte zu suchen.“

Er erklärt: „Ich rede hier nicht von der Vernichtung eines Volkes, sondern von der Vernichtung seines Einheimischseins, sodass ein Volk keinen Bezug mehr zu seinem Ort, keine Heimat mehr hat.“ Im Gazastreifen werden ganze Familien getötet; hunderte Kultureinrichtungen, Schulen, Universitäten in Schutt und Asche gelegt.

Der Autor fühlt sich vom eigenen Staat betrogen: „Wie konnte ich an einen Staat glauben, der sich demokratisch nennt, aber nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe als Souverän anerkennt?“ Israel verabschiedete 2018 ein Gesetz, das Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes festschreibt.

In seinem ersten Roman „Birobidschan“ war Dotan-Dreyfus schon der Frage nachgegangen, was die Juden und Jüdinnen in der Diaspora zusammengehalten hat: Religion, Kultur, kollektives Trauma der Verfolgung. In „Keinheimisch“ beschreibt er nun, wie die Nazis in Warschau 1939 den Babybruder seines Großvaters aus einem Fenster im vierten Stock warfen und den Schrei der Mutter, den der Großvater nie vergessen konnte. Jahrzehnte später brachte er sich in Israel um.

Das Trauma trägt der Autor mit sich. In Deutschland, seiner neuen Heimat, fühlt er sich auch wieder nicht einheimisch. Er, der Israel verlassen hatte, weil er sich mit der rechten Regierungspolitik nicht identifizieren konnte, wünscht sich in Deutschland auf Dating-Apps: „Bitte keine Israel-Fanatiker.“ Viele wollten seine Ansichten nicht hören, beklagt er: „Meine Lesungen werden abgesagt.“ Sollte das so sein, so wäre das bedauerlich. Denn Tomer Dotan-Dreyfus ist zwar wütend, was der authentischen Stimme unnötig im Weg steht. Aber dass Israels Regierung mit ihrer extremistischen Politik Israel erschreckend verändert hat, bemerkt die deutsche Öffentlichkeit erst jetzt, wo Gaza im Staub versinkt.