„Wir wollten eine neue Welt erobern“

Miguel de la Riva in FALTER 45/2019 vom 06.11.2019 (S. 21)

Der bulgarische Politologe Ivan Krastev über seine Erinnerungen an das Revolutionsjahr 1989, die Krise des Liberalismus in Ost und West und sein neues Buch

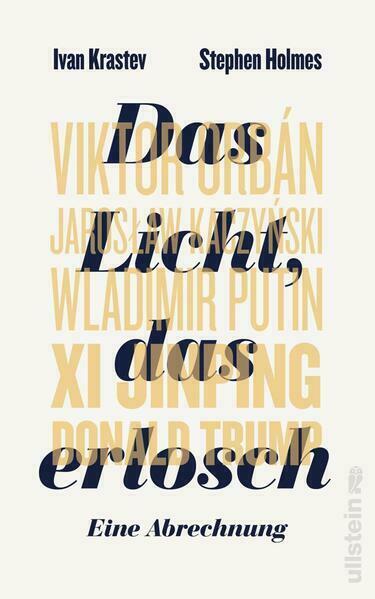

Seit Jahren arbeitet Ivan Krastev am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Trotzdem ist der aus Bulgarien stammende Politikanalytiker hierzulande noch eher wenig bekannt. Dabei zählt der New York Times-Autor zu den wichtigsten Intellektuellen Europas und prägte in den letzten Jahren die politische Debatte mit Beiträgen wie seinem Buch „Europadämmerung“ von 2017. Hatte sich Krastev dort mit den Fliehkräften innerhalb der Europäischen Union befasst, blickt er in seinem neuen, gerade erschienenen Buch „Das Licht, das erlosch“ auf die Revolutionen von 1989 zurück – und versucht zu verstehen, wie der Aufbruch von damals 30 Jahre später in eine tiefe Krise der liberalen Demokratie münden konnte.

Falter: Herr Krastev, wie haben Sie die Umbrüche von 1989 erlebt?

Ivan Krastev: Ich schloss gerade mein Philosophiestudium an der Universität Sofia ab. Am 10. November, als der kommunistische Staatschef Todor Schiwkow zurücktrat, saß ich mit einigen Kollegen abends in der Mensa. Am Institut gab es einen Zirkel dissidenter Intellektueller, wir unterhielten uns über die Ereignisse des Tages. Auch Schelju Schelew war dabei, ebenfalls Philosoph, der mit 54 schon etwas älter war. Er sagte uns: „Ihr seid noch jung, glaubt mir, ihr werdet das Ende des Kommunismus noch erleben.“ Kaum ein halbes Jahr später wurde er im Sommer 1990 der erste demokratisch gewählte Präsident Bulgariens. Was er in einer Lebensspanne erwartete, geschah in wenigen Monaten. Unser Leben lang verging die Zeit bleiern und schwer, auf einmal raste sie mit unglaublicher Geschwindigkeit. Ich war damals 25, meine Generation hatte unheimliches Glück.

Inwiefern?

Krastev: Wir waren noch sehr jung, und es gab großen Bedarf nach neuen, unverbrauchten Stimmen. Leute wurden über Nacht berühmt, etwa Viktor Orbán, als er im Juni 1989 mit 26 in einer Rede bei der Wiederbeerdigung des ungarischen Reformkommunisten Imre Nagy den Abzug der sowjetischen Truppen forderte. Damals war einer jener seltenen Momente, in dem jeder wissen wollte, was passiert: Alle verfolgten aufmerksam die Nachrichten und lasen sehr viel, Dutzende neue Zeitschriften und Zeitungen schossen aus dem Boden, und für die musste jemand schreiben. Zudem hatten wir das Gefühl, dass die ganze Welt auf uns schaut. Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einem vergessenen Winkel der Erde wie Bulgarien, und wen auch immer Sie treffen, er oder sie weiß, was dort gerade los ist. Auch wir verfolgten genau, was in Warschau, Prag oder Berlin geschah – und fühlten uns darum als Teil der Geschichte.

Was bedeutete Geschichte damals für Sie?

Krastev: Geschichte wollten wir nicht nur machen, wir wollten sie auch verstehen. 1989 war jeder ein Historiker. Großes Interesse an Geschichte gab es wohl nicht zuletzt, weil wir alle Examen in marxistischer Philosophie hinter uns hatten. Doch sie schien uns auch unerlässlich, um zu begreifen, was geschah. In Revolutionen werden die Ereignisse oft durch Vergleich mit früheren Umbrüchen gedeutet. So greift Trotzki in seiner „Geschichte der Russischen Revolution“ häufig die Französische auf, auch wir bezogen uns vielfach auf frühere Zeiten. Wir sahen uns als Teil dieser Geschichte der Revolutionen – und glaubten, die unsrige wäre die letzte. Ganz wie Francis Fukuyama dachten wir, dass wir mit dieser liberalen Revolution nun am Ende der Geschichte angekommen waren.

Was waren damals Ihre Hoffnungen und Träume?

Krastev: In unserem Zirkel beschäftigten wir uns viel mit der Macht der Sprache und der Ideen. Wir redeten wenig über Wirtschaft, die in den Folgejahren zur vielleicht wichtigsten Herausforderung der Transformation wurde, und debattierten stattdessen sehr grundsätzlich politische Fragen. Wir waren überzeugt, über wichtige Erfahrungen zu verfügen, und wollten sie der Welt mitteilen. Und weil wir im Zentrum des Geschehens standen, schien die Welt bereit, uns zuzuhören, selbst wenn wir ihr eher Offensichtliches sagten. Freiheit und Demokratie waren für uns nichts Gewohntes, sondern persönliche Entdeckungen. Wir wollten nicht einfach Teil der bestehenden Welt werden. Wir wollten eine neue erobern. 1989 und 1990 sahen wir uns als Avantgarde. Das waren unsere 15 Minutes of Fame. Bald danach jedoch fühlten wir uns eher wie Nachzügler.

Jürgen Habermas sprach 1990 von einer „nachholenden Revolution“. Demnach suchten die DDR und die Länder Osteuropas den Anschluss an die Demokratien und den Kapitalismus des Westens. Wie beurteilen Sie diese Analyse im Rückblick?

Krastev: Tatsächlich sahen das viele in Osteuropa ähnlich. Die revolutionäre Euphorie wich schnell dem Verlangen nach Normalität. „Experiment“ wurde zum politischen Schimpfwort, der damalige tschechische Finanzminister Václav Klaus prägte den Satz, der dritte Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus führe in die Dritte Welt. Die ersehnte Normalität wurde vom Westen verkörpert, den wohlhabenden Demokratien in Nordamerika und Europa. Ihnen wurde ein abnormaler Osten gegenübergestellt, der als Gefängnis oder gar als Irrenhaus erschien, in dem alles Kopf stand. Nicht zu Unrecht sagte der Historiker François Furet, ein großer Kenner der Französischen Revolution von 1789, die Revolution von 1989 sei die erste ohne eine einzige neue Idee gewesen.

Wenn es keine neuen Ideen gab, wie stellte man sich dann die Zukunft vor?

Krastev: Man sah die Zukunft nicht mehr in einer kommenden Zeit, sondern in den westlichen Nachbarn. Von denen, die sich zuvor an der Revolution beteiligt hatten, waren viele unter den Ersten, die dorthin auswanderten. Wie die Revolutionäre aller Zeiten wollten sie in der Zukunft leben, und als Zukunft von Polen galt nun etwa Deutschland. Anders als bei der Französischen oder Russischen Revolution verließen also nicht die Verlierer, damals also die Aristokratie, sondern die Sieger das Land. Auch Orbán ging 1989 mit einem Soros-Stipendium zum Studium nach Oxford. Trotzki wäre so etwas nie eingefallen, für ihn waren Moskau und Sankt Petersburg die fortschrittlichsten Orte der Welt. Nach 1989 jedoch suchte man die Zukunft im Westen.

Wie äußerte sich der Wunsch nach dem Anschluss an den Westen?

Krastev: Die Fixierung auf die angenommene Normalität des Westens ließ die Euphorie und Leidenschaft für die neugewonnene Freiheit und Demokratie rasch abkühlen. Für viele Länder wurde die deutsche Wiedervereinigung zum Vorbild. Zwar wurde auch in Deutschland darüber debattiert, ob man sich eine neue Verfassung geben sollte. Doch schnell setzte sich die Ansicht durch, dass es dafür keinen Grund gibt. Es gebe schon einen funktionierenden Rahmen, dem die DDR einfach beitreten könne. So sahen das auch viele in Osteuropa: Man wollte nicht etwas Neues schaffen, sondern Teil der Normalität des Westens werden. Das wird heute manchmal als Kolonialisierung apostrophiert, aber das ist falsch, diese Dynamik ging auch vom Osten aus. Bald fragte man sich nur mehr, wie man am besten die maßgebende Blaupause des Westens imitiert.

Wie war so eine drastische Wendung in Ländern möglich, in denen der Kapitalismus gestern noch abgelehnt wurde und viele noch an sozialistische Ideen glaubten?

Krastev: Viele Bürger in Ländern wie Polen, Tschechien oder Ungarn sahen im Kommunismus eine vorübergegangene Periode der Okkupation durch eine fremde Macht, die lokalen Eliten galten als Kollaborateure. Und für die ehemaligen Kader war es offenbar einfacher, an die Alternativlosigkeit von Demokratie und Kapitalismus zu glauben, als den Glauben an ein Ende der Geschichte überhaupt aufzugeben, das sie zuvor im Kommunismus sahen. Ironischerweise erleichterte ihnen gerade ihre marxistische Prägung den Übergang zu liberalen Ideen.

Hat sich die Idee eines „Endes der Geschichte“, wie sie sich bei Fukuyama findet, nicht als Irrtum erwiesen?

Krastev: Gewiss, doch heute werden seine Ansichten oft karikiert. Er war nicht so naiv, wie viele meinen. Für Fukuyama gingen aus der Aufklärung zwei politische Großprojekte hervor, Marxismus und Liberalismus. Im Kalten Krieg standen sie sich gegenüber, wobei eines kollabierte, obwohl es von einer Supermacht mit Atomwaffen vertreten wurde. Doch mehr als um diese geopolitische Niederlage ging es Fukuyama um die ideologische Kapitulation. Der Kommunismus wurde nicht von einer Armee besiegt, sondern von der Geschichte. Danach gab es kein universalistisches Projekt mehr, das den Liberalismus noch herausforderte. Damit wurden für ihn und die vielen, die seine Ansichten teilten, Demokratie und Kapitalismus alternativlos – und das Zeitalter nach dem Kalten Krieg wurde zu einem der Nachahmung, in dem die Welt vom Westen und seinen Imitatoren bevölkert wird. Fukuyamas Irrtum war, dass der Westen dadurch unverändert bleiben und dessen Nachahmung zu einer friedlichen Welt führen würde.

Warum?

Krastev: Das ist einer der zentralen Punkte des Buches von Stephen Holmes und mir: Imitation involviert Gefühle von Rivalität und Minderwertigkeit. Damit wenden wir uns gegen eine lange Tradition, die in Nachahmung etwas Tugendhaftes sah. Alten Soziologen wie Gabriel Tarde galt Imitation geradezu als Synonym für Gesellschaft. Doch wie der französische Philosoph René Girard herausarbeitete, der viel zu Mimesis im religiösen Kontext geschrieben hat, birgt sie auch starke Spannungen: Versuche ich, wie jemand anders zu werden, erkenne ich damit auch meine eigene Unterlegenheit an. Das provoziert gerade dann Konflikte und Ressentiments, wenn mir die Person eigentlich sehr ähnlich ist und ich ebenso gut an ihrer Stelle stehen könnte. In einer ähnlichen Situation befand sich der Osten gegenüber dem Westen.

Wie genau?

Krastev: Für Holmes und mich ist Imitation ein zentrales Konzept, um zu verstehen, wieso der ureigene Wunsch nach der Normalität des Westens in Osteuropa in Ressentiments gegen den Liberalismus umschlug. Nach 1989 war die Welt in die Nachahmer und die Nachgeahmten aufgeteilt, sodass man sich im Westen dazu berufen fühlte, dem Osten zu sagen, wie gut er ihn imitiert. Diese einseitige Verteilung der moralischen Autorität provozierte Minderwertigkeitsgefühle. Zeitweise konnte sich auch der Prozess der Europäischen Integration so anfühlen: Die Länder Osteuropas wollten zwar schnell Mitglied der EU werden, doch dazu mussten sie zahllose Gesetze blindlings übernehmen. Nicht zuletzt blieb dem Osten manches verwehrt, das man sehr gerne aus dem Westen übernommen hätte, wie etwa der Wohlfahrtsstaat. Gerade dieser sei für die neuen Demokratien viel zu teuer, signalisierte man im Westen, wo man ohnehin begann, ihn kritisch zu sehen.

Viele Länder Osteuropas lernten den Liberalismus zunächst nur als Neoliberalismus kennen, sie gingen durch schwere Transformationsperioden, in der viele Menschen zeitweise ärmer waren als zuvor. Sind die Wurzeln des Ressentiments nicht vielmehr Ungleichheit und eine ungerechte Wirtschaftsordnung?

Krastev: Ich unterschlage nicht die Wichtigkeit von Ungleichheit und die Enttäuschung der wirtschaftlich sehr schwierigen Transformationsjahre. Doch das allein scheint mir die Entwicklung nicht zu erklären. Wäre Ökonomie so wichtig, würde Polen kaum von Jarosław Kaczyńskis PiS regiert werden. Seit 1989 hat sich dort das BIP verdreifacht, seit 1992 gab es keine Rezession, und auch die Ungleichheit hat sich verringert. Anders als Polen hat Slowenien in den 1990ern keine neoliberale Schocktherapie durchgemacht und sich stärker schrittweise verändert, und doch sehen wir dort vergleichbare populistische Strömungen. Darum sollten wir nicht die entscheidende Rolle kultureller, ja, psychischer Dynamiken unterschätzen.

Galten autoritäre Tendenzen lange als osteuropäisches Phänomen, scheinen sie längst auch in den Kernländern der Demokratie angekommen zu sein. Bei seiner letzten Regierungserklärung sagte Orbán: „1990 dachten wir, Europa ist unsere Zukunft. Heute sind wir die Zukunft Europas.“ Erleben wir 30 Jahre nach der Revolution im Osten nun eine Transformation im Westen? Wie hat 1989 den Westen verändert?

Krastev: Es war eine Illusion von 1989, dass der Osten einfach der bestehenden Ordnung von liberaler Demokratie und Kapitalismus beitritt und sich der Westen dadurch nicht ändert. Dort irritiert Putins Russland heute gerade auch deshalb, weil man sich in ihm zunehmend wiedererkennt. Was früher als eine osteuropäische Besonderheit galt, wird insoweit nun als weitaus üblicher wahrgenommen. Aber es gibt Grenzen dafür, inwieweit das Modell Osteuropas im Westen imitiert werden könnte, so sehr dort gewisse Wählersegmente damit sympathisieren mögen. Da wäre zunächst die hohe ethnische Homogenität: Die polarisierende Rhetorik eines Orbán oder Kaczyński würde in den diverseren Gesellschaften Westeuropas und Nordamerikas schwerlich funktionieren und wäre auch viel gefährlicher, würde sie doch Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen anzufachen drohen. Zudem scheint das Modell Osteuropas mit niedrigen Steuern und Löhnen ökonomisch wenig nachhaltig, wegen Arbeitskräftemangel besteht ein Bedarf nach Migration. Mittlerweile ist Polen das EU-Land mit der höchsten Arbeitsmigration. Dort sind sehr viele ukrainische Gastarbeiter tätig.

Ist der Liberalismus am Ende?

Krastev: Nicht der Liberalismus ist am Ende, wohl aber seine unbestrittene Hegemonie. Wir erreichen das Ende eines Zyklus, der 1989 begann. Wir glauben nicht mehr, dass die Welt auch in 50 Jahren noch aus den Kopien westlicher, liberaler Demokratien bestehen wird. Doch Holmes und ich denken, dass dieser Moment auch die Möglichkeit bietet, dass sich der Liberalismus neu erfindet. Eine der merkwürdigen Folgen von 1989 war, dass der Westen sich in sich selbst verliebte und die selbstkritische Distanz verlor. Wenn dich jeder nachahmt, musst du wohl perfekt ist. Nun, da wir wissen, dass er nicht perfekt sind, dass es auch im Westen vielen Menschen nicht gutgeht, wäre es wichtig, diese selbstkritische Perspektive wiederzuentdecken.