Das Öl, es ist immer und überall

Gerlinde Pölsler in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 39)

Festtag for Future“, jubelten Klimaaktivisten, als das deutsche Bundesverfassungsgericht im April 2021 eine historische Entscheidung traf: Um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen, müsse die deutsche Politik die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens umsetzen. Klimaschutz erlangte somit Verfassungsrang.

Danach ging alles weiter seinen gewohnten Gang. Wirtschaft, Politik und Medien finden weiterhin andere Dinge wichtiger, Verwaltungsbeamte und Richterinnen entscheiden wie eh und je. Der Grund: „Unser Rechtssystem stammt noch aus einer Zeit mit viel menschenleerer Natur. Das ist bis heute zu spüren“, schreiben die Juristinnen Roda Verheyen und Alexandra Endres. Inzwischen können die Ozeane und die Atmosphäre all den Müll, das CO2 und andere Emissionen nicht mehr aufnehmen. Das Rechtssystem aber halte stur daran fest: Zu schützen seien vor allem das Eigentum und die Wirtschaft, heißt es in „Unlearn CO2“.

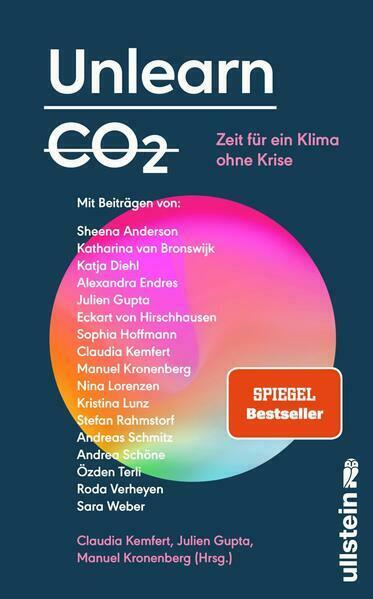

Mit dem Buch knüpft der Ullstein-Verlag an sein Erfolgsbuch „Unlearn Patriarchy“ an. Dessen Botschaft: Das Patriarchat ist nicht ein „Thema“ unter vielen, sondern allen Lebensbereichen eingeschrieben: Familie, Sprache, Arbeit, Politik. Genauso ist es mit den Treibhausgasen. Was wir morgens anziehen und essen, wie wir uns von A nach B bewegen und nach welchen Regeln unsere (patriarchale) Gesellschaft läuft: All das basiert darauf, dass wir Öl und Gas verheizen und die Natur ausnutzen. Und all das gilt es nun wieder zu verlernen – durch eine „radikale Kohlendioxid-Kur“.

Dabei müsse das Neue, das es zu erlernen gilt, keinesfalls immer nur mit Verlust und Verzicht zu tun haben, betonen die 17 Autoren, darunter die prominentesten Köpfe der deutschsprachigen Klimadebatte: Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Juristin Verheyen, die mit ihrer Klimaklage gegen die deutsche Bundesregierung vor dem Höchstgericht Erfolg hatte; Julien Gupta und Manuel Kronenberg vom Klima-Newsletter Treibhauspost. Das Buch will vor allem eines sein: „Kompass für den Weg aus der Frustration“.

Mit je rund 20 Seiten sind alle Beiträge kurz und knackig und enthalten nebst einem Problemaufriss auch Lösungsvorschläge. So deklinieren in „Unlearn Recht“ Verheyen und Endres durch, was passieren müsste, damit die legendäre Verfassungsentscheidung auch wirksam wird. Derzeit tue sich zwischen dieser und ganz konkreten Genehmigungsverfahren „ein juristisches Vakuum“ auf.

Der Großteil der Gesetze orientiere sich eben nach der alten Logik: Demnach wird das Recht, eine natürliche Ressource zu nutzen, vor Gericht stärker gewichtet als das Recht der Natur auf Schutz. „Deshalb werden neue Straßen gebaut, bestehende Kohlegruben weiter ausgebaggert und zusätzliche Flüssigerdgas-Terminals genehmigt – obwohl jedes einzelne Vorhaben dazu beiträgt, die Emissionen noch weiter in die Höhe zu treiben, also unser CO2-Budget immer stärker zu überziehen.“

Dabei müsste sich die deutsche Politik nun an jenem (wissenschaftlich ermittelten) CO2-Budget orientieren, das Deutschland noch verbrauchen darf, damit die Erderwärmung wie in Paris beschlossen auf unter zwei Grad bleibt. Das Parlament müsste weiters festlegen, wie dieses Budget auf die einzelnen Sektoren und Akteure verteilt werden soll. Projekte wären nur noch dann zu genehmigen, wenn sie die Klimaziele nicht gefährden. In Teilen sei das Recht bereits „dabei, CO2 zu verlernen. Doch bis es seine alten, fossil geprägten Grundsätze auch tatsächlich vergessen hat, bleibt noch viel zu tun.“

Der Debatte um den Primat des Wirtschaftswachstums und mögliche Alternativen – Stichworte Green Growth oder aber Degrowth – widmet sich Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Prinzipiell gelte: Mehr Wachstum heißt mehr Energieverbrauch heißt mehr Ökokrise. Von der Hoffnung, die beiden ließen sich entkoppeln – indem weniger Energie oder CO2-freie Energie verbraucht wird –, habe sie selbst sich verabschieden müssen: Weil es nicht oder nicht schnell genug funktioniere. „Es scheint leider im Wesen der Menschen zu stecken, dass man zwar, um Kalorien zu sparen, fettreduzierte Chips isst, aber dann statt einer Handvoll gleich die ganze Tüte futtert.“

Also Verzicht und Schrumpfung? Führe nicht gerade zu Jubel. Und von einer echten Kreislaufwirtschaft seien wir ebenso weit entfernt. Am Ende plädiert Kemfert für eine „vorsorgeorientierte Postwachstumsökonomie“ mit Elementen aus mehreren Konzepten. Ihre Vision: „Alle Produkte sind recycelbar. Es gibt ein Recht auf Reparatur. […] Umweltschäden und klimaschädliche Emissionen bekommen einen Preis. Die Einnahmen werden als Klimageld pro Kopf an alle Menschen ausgezahlt; das schafft einen sozialen Ausgleich und erleichtert den Übergang.“

Bitterkeit spricht aus dem Beitrag der Politologin Andrea Schöne, die über Ableismus schreibt: Das ist „die Bewertung von Menschen nach ihrer Leistungsfähigkeit [...]. Dabei wird insbesondere die Leistungsfähigkeit von behinderten Menschen infrage gestellt.“ Im Zusammenhang mit der Klimakrise ist das Thema noch kaum bekannt. Die Autorin, selbst kleinwüchsig und gehbehindert, erzählt vom „Schmerz, in Klimadebatten nicht beachtet zu werden“. Ihr Text macht das gut nachvollziehbar. Als Deutschland 2022 das Neun-Euro-Ticket einführte, hätten die Menschen die Züge so gestürmt, dass sie selbst „schon beim Einsteigen fast von nichtbehinderten Fahrgästen direkt wieder aus dem Zug gedrängt worden wäre“.

Generell müssten beeinträchtigte Menschen bei Klimamaßnahmen und Katastrophenplänen einbezogen werden, fordert Schöne. Was sonst passieren kann, zeigte die Flutkatastrophe im deutschen Ahrtal im Jahr 2021. Kurz davor warnte Schöne Behörden und Öffentlichkeit vor den besonderen Gefahren für beeinträchtigte Menschen, wurde aber weitgehend ignoriert. Erst nachdem zwölf Menschen in einer Behinderteneinrichtung nicht rechtzeitig evakuiert worden und ertrunken waren, kam man auf sie zurück. Was genau damals passierte, sei immer noch ungeklärt und werde es mangels Interesses auch bleiben, glaubt sie: „Es trifft mich als behinderten Menschen zutiefst, dass das Leben von Menschen mit Behinderung nichts wert zu sein scheint.“

Das Buch spannt also ein wirklich breites Panorama auf, es schaut aus verschiedensten Perspektiven auf unsere Gesellschaft und warum sie nicht und nicht vom CO2 lassen kann. In Einzelfällen werden potenzielle Lösungen etwas zu einseitig angepriesen, etwa wenn Autorin Sara Weber zum Thema Arbeit ausschließlich die Vorteile einer Arbeitszeitverkürzung anpreist, die Frage des drängenden Personalmangels aber ausklammert. Doch auch dieses Kapitel gibt wichtige Denkanstöße.

Ist alles zum Verzweifeln? Manchmal fühlt es sich so an, schreibt Katharina van Bronswijk, die die Psychologists/Psychotherapists for Future mitbegründete. Sie benennt die Emotionen, die die Klimakrise auslösen kann: Abwehr und Angst, Wut, Schuld und Trauer, aber auch das Gefühl, nach Covid, Krieg, Inflation nicht noch eine Krise zu packen. Unter „Unlearn Krisenmüdigkeit“ spricht van Bronswijk von den positiven Gefühlen, die es zu gewinnen gibt. Etwa, wenn man in den eigenen sozialen Gruppen einen Anstoß gibt und gemeinsam aktiv wird. Laut Co-Herausgeber Manuel Kronenberg gehört das sowieso zum Wirkungsvollsten, das man überhaupt tun kann.