Josef K. im Konzentrationslager

Alfred Pfoser in FALTER 10/2009 vom 04.03.2009 (S. 18)

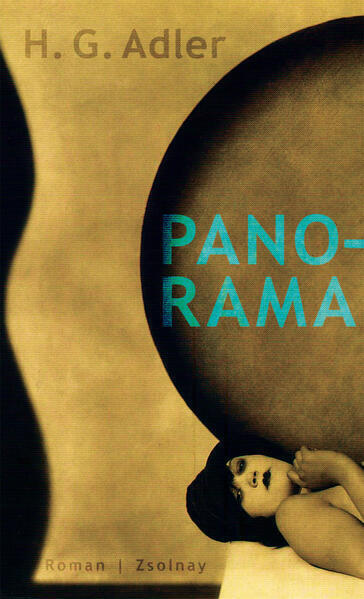

H.G. Adlers Monumentalroman entwirft ein gewaltiges "Panorama" zwischen Erstem Weltkrieg und Holocaust

Im vergangenen Jahr gab es im Wien Museum eine Ausstellung, die anschaulich machte, wie man vor der Erfindung des Films andere Zeiten und andere

Länder anschauen konnte. Eine der Attraktionen von "Zauber der Ferne" bestand darin, dass in ihr auch ein altes Panorama aufgestellt war, das noch wie anno dazumal funktionierte: Rund um ein Holzgehäuse waren Sessel aufgestellt; vor jedem Sessel gab es zwei Gucklöcher, durch die man das in Bildern vorbeiziehende Programm beobachten konnte.

So ähnlich funktioniert für Josef, die Hauptperson in H.G. Adlers Roman, die Erinnerung ans eigene Leben. Das Panorama ist mit verschiedenen Bildern präsent, aber es ist eine Pein. Josef beschwört die Kraft des Vergessens, er lehnt sich gegen das Anschauen auf, aber es misslingt. Das Panorama wird zum Fluch, das ungeheuerliche Leben, das er gelebt hat, ist zu Bildern erstarrt.

Humor, Satire und nackte Angst

Das Überleben ist geglückt, aber was jetzt? Psychische Irrungen und Wirrungen stehen am Ende. Er sieht diese Panoramen, aber er kann sie nicht betreten. "Die Räume werden von den Zeiten verschlungen; beide verwirren sich aneinander im Bewusstsein des Menschen, weil das Bewusstsein der Zeit bedarf und keinen Raum hat, während das Sein des Raumes bedarf und keine Zeit hat."

Der "Roman in zehn Bildern" von 1948 ist ein autobiografisch inspirierter Entwicklungsroman. Und was für einer! Was heiter und humoristisch beginnt, was sich in der Mitte wie ein Schelmenroman und eine kantige Satire ausnimmt, ist im Auschwitz-Kapitel ein Aufschrei angesichts der nackten Angst und verwandelt sich zuletzt im englischen Exil in ein philosophisches Räsonnement. In zehn fast gleich langen Kapiteln versucht H.G. Adler die Welt seines Josef vom Ersten Weltkrieg bis knapp nach dem Zweiten Weltkrieg zu öffnen.

Jedes Kapitel steht für sich, bildet eine eigene Welt aus, spielt an einem anderen Schauplatz, ist in einer anderen Tonart gestimmt. Das Personal ist jedes Mal ein anderes, meist spielt das Geschehen an einem einzigen Tag, ereignet sich jedenfalls innerhalb sehr kurzer Zeit, der Raum ist ebenfalls begrenzt und leicht überschaubar.

Nur einer bleibt immer im Zentrum: Josef Kramer, ein junger Mann auf der Suche nach sich selbst und gleichzeitig getrieben von den Zeitläufen. Der Erzähler bleibt immer nahe an ihm dran, erzählt aus Josefs Perspektive und setzt zugleich in seiner Sprachformung Zeichen der Distanz. Nicht nur der Name Josef K., auch die präzise, komische Erzählform erinnert an Kafka.

Zu viel für ein Leben und einen Roman

Kaum zu glauben, was in dieses Leben alles hineinpassen musste. "Panorama" ist die Geschichte einer Verdunkelung, prallvoll mit Leben, mit ungewöhnlichen Erfahrungen, mit spannend zu lesenden Einblicken in ganz verschiedene Szenen. Ein ganz besonderes Buch. Elias Canetti hat es kurz nach der Fertigstellung gelesen, hat sich dem Autor gegenüber begeistert geäußert, allerdings auch einen Einwand vorgetragen, von dem er meinte, er spreche mehr für als gegen das Buch: Dessen Substanz

sei nämlich zu reich.

Andere Kritiker haben ähnlich argumentiert: In "Panorama" steckten eigentlich mehrere Romane drinnen. Aber das ist eben der Clou dieses Buchs, dass es festhält, welche unterschiedlichen Welten ein einziger Mensch, speziell einer aus einem bürgerlichen Prager Elternhaus, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchlaufen und aushalten musste.

Im ersten Bild wird an den Fronten des Ersten Weltkriegs gekämpft, aber in der bereits ramponierten Prager Bürgerwelt wird der achtjährige Josef exzessiv umtändelt, behütet und sachte auf beruflichen Erfolg vorbereitet. Da wird mitten im Krieg großer Kindergeburtstag mit Spielen und Geschenken gefeiert. Der Vater darf zum Staunen des Kleinen so weise Sätze sprechen wie: "Immer wenn der Frieden aus ist, bricht der Krieg aus, der ein Graus ist."

Auch das nächste Bild von Josefs Kindheit ist – bei allem Ungemach – eher idyllisch eingefärbt. Da scheint noch alles in Ordnung, so auch im zweiten Abschnitt, als Josef als etwa Zehnjähriger im hinterwäldlerischen Umlowitz landet, einem Dorf im Böhmerwald. Mann kann sich das Ganze als eine Mischung aus Adalbert Stifter und Michael Hanekes Film "Das weiße Band" vorstellen.

Ein Städter wird aufs Land geschickt

Ein Kindertausch hat stattgefunden. Ein Sohn der Zieheltern, die einen Laden besitzen, ist in die Stadt geschickt worden, Josef aufs Land – weil er "so nervös" ist. Dort macht er nun intensive Bekanntschaft mit dem Dorf, anderen Kindern und verschiedenen Tieren, mit einer mehrklassigen Volksschule, einem sadistischen Lehrer, mit einem Dasein als Hüterbub.

Nichts Gutes für die Zukunft lässt der Abschnitt über das Internat ahnen, in das Josef geschickt wird. Das militärische Regelsystem trifft den jungen Mann wie eine Axt, aber es gibt auch Formen des Widerstands, ehe der Entschluss heranreift, alles zu tun, um diesem disziplinierten Wahnsinn wieder zu entkommen.

Die Würde des Menschen ist

Josef kommt aus einer jüdischen Familie, aber das Judentum spielt in diesem Roman keine explizite Rolle. Die Familie ist assimiliert, Josefs Leben verläuft dementsprechend. Eher ist auf den verschiedenen Stationen seines Lebens die hysterische Ausgesetztheit des deutschsprachigen Prager Bürgertums ein Thema.

Der Leser muss sich im Erzählduktus auf harte Schnitte in den Szenen einstellen, denn das Licht fällt einmal auf ein Sommerlager, dann auf einen esoterischen Zirkel, auf eine Privatlehrerstelle in einem reichen Haus oder die hektisch-chaotische Betriebsamkeit in einem Bildungshaus.

Das achte und neunte Bild machen zweifellos den Höhepunkt des Romans aus, obwohl dessen Verlauf bis dahin nicht ahnen ließ, dass er dorthin führen würde. Das Terrorsystem trifft Josef vollkommen unerwartet. Als Jude wird er nach der nationalsozialistischen Besetzung der Tschechoslowakei als Zwangsarbeiter zum Eisenbahnbau eingezogen.

Hier wird das ethische Credo formuliert: "Das Leben ist das erste Gut des Lebenden, es darf um der Würde willen geopfert werden, doch preiszugeben ist es nie, und auch in der Zwangsarbeit ist es so zu führen, dass man von seiner Würde nichts vergibt, weil es dem Menschen sogar über die Grenzen der Qual überlassen wird, womit er sein Leben führt."

Zeugenschaft für die Verlorenen

Als nächstes Bild folgt die Erfahrung in Auschwitz und deutschen Arbeitslagern. "Panorama" gehört zu den wenigen literarischen Zeugnissen, über die wir verfügen, in denen ein Betroffener von Auschwitz erzählt. Wie Auschwitz zur Sprache bringen? Der Erzähler versucht auch hier – bei höchstem Alarmzustand – die Genauigkeit des Blicks beizubehalten; präzise zu schildern, was passiert. Nicht nur die äußeren Gräuel, sondern auch die innere Angst, dieses maßlose Entsetzen darüber, was da den Menschen zustößt.

Ob es nützt und er überleben wird, weiß Josef nicht, aber alle Kräfte werden gegen die Vernichtung mobilisiert: "Er lässt sich nicht fallen, er möchte Zeugenschaft für das Dasein der Verlorenen ablegen."